R6 探究科学研究発表会

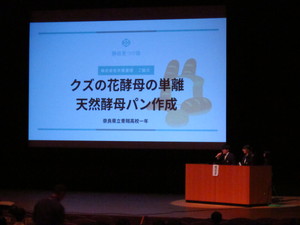

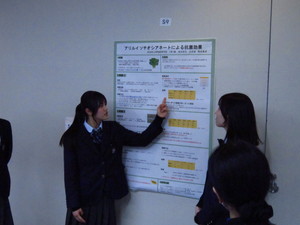

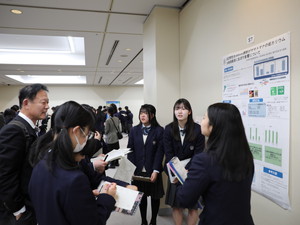

2月16日(日)、青翔で最も重要な学校行事の一つである「探究科学研究発表会」が大和高田市のさざんかホールで開催されました。中学校3年生から高校2年生までの代表生徒が「探究科学」の授業で取り組んできた研究の成果を発表しました。舞台での口頭発表では、英語での要旨発表を加え、聞き手の関心を引く見やすいスライドや伝わりやすい話し方やなど様々な工夫をしており、発表後の質疑応答では、発表を聴いていた生徒から積極的に発言があり、生徒同士による活発な意見が飛び交い、青翔の生徒たちの意識の高さを実感しました。また、ポスター発表でも、リハーサルの経験を活かし、自分たちの研究内容を積極的に発信し、たくさんの参加者の方々から質問を受けていました。中学校1年生・2年生の生徒たちは、堂々と発表し積極的に質問する青翔の先輩たちの姿に大きな刺激を受け、先輩方からたくさんの事を学べたと思います。また、今回の発表会には奈良北高校と郡山高校の生徒の皆さんも参加し、ポスター発表や質疑応答の場面で交流を深めることができました。ご講評をいただいた京都大学大学院理学研究科教授の田村実先生からは、「探究は、経験に裏打ちされた疑問や、知識を備えてから、疑問を解決することだ」という旨のお言葉をいただき、「観察力を養うことが大切だ」ともおっしゃっていました。大学の先生方から頂いた指導・助言を今後の研究にぜひ活かしてくださいね。審査の結果、最優秀賞には、高校2年生の「スベリヒユの血液凝固の仕組み Ⅲ」について発表した班が、優秀賞には高校2年生の「ナギのアレロパシーで雑草退治!」について発表した班と高校1年生の「発酵菌の種類による有機物分解速度の差」について発表した班が選ばれました。おめでとう。今回の発表内容を更に深め、研究のより深い部分を考察するなど、探究心と好奇心を大切にして、これからの学習を進めていきましょう!

発表会場(大和高田さざんかホール)

口頭発表・質疑応答

ポスター発表

ご講評・審査発表・表彰式