2024年度

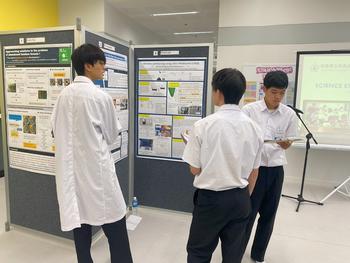

12/15~12/20 タイ海外研修

2年生の数理情報科の生徒が、カセサート大学附属高等学校等の現地の方々との学究的交流を図りました。国際的な視野を身に付け科学的教養を深めることに加えて、英語によるコミュニケーション能力や国際的な舞台で発表できるための英語によるプレゼンテーション能力の育成を目標として、様々なプログラムに参加しました。

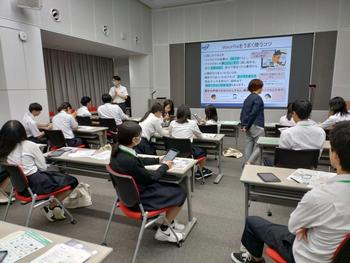

10/5 オープンスクール 数理情報科紹介

数理情報科の特徴や魅力について、中学生や保護者の方々にプレゼンテーションしました。楽しい実験も披露し、好評でした!

Aさん

多くの人の前で発表をする機会はあまりないので、数理情報科についての理解が深まった上に発表するスキルがついたのでとても良い機会でした。

Bさん

緊張もあったけど、周りの生徒さんたちや一緒に紹介をした友達や先生方からのコメントからすごく奈良北の温かみを知れた日でした。

Cさん

自分たちの発表の直前の時は上手く話せるか不安でいっぱいでしたが、いざ始まると緊張や不安よりも楽しさの方が大きくとても貴重な時間でよかったです!

Dさん

今までの数理情報科の取り組みや魅力について中学生のみなさんにお伝えすることができました。スライド作りや実験を友達と試行錯誤しながら進めることができてとても貴重な体験になりました!

Eさん

高校生になって大勢の前ではじめて発表し、緊張したところはあったけれど良い雰囲気を保ちながら発表することができました。自分自身も数理情報科についての知識を深めることができて、このような機会があってよかったと思いました。

10/1 数理情報科2年生 校外研修

希望のコースに分かれて校外研修に参加しました!(詳細はSSHのページにあります)

Aさん

私が校外研修で向かったところは、オムロン株式会社です。社内には卓球ロボがあり、体験させていただきました。卓球ロボは「早くして」「簡単にして」といえば、実際にそのように調整し、ラリーを続けてくれます。最先端の技術に触れ、貴重な体験をすることができました。卓球ロボは他にも、日本語以外の言語にも対応していたり、ギネスを取ったことがあるという話を聞き、驚きました。

Bさん

私が校外研修に行ったところはRITE(地球環境産業技術研究機構)です。化学研究グループ、CO₂貯留研究グループ、バイオ研究グループの3つにわかれており、それぞれの研究室を見学させてもらいました。二酸化炭素の分離や処理方法について学び、環境問題について考え直すよいきっかけとなりました。

Cさん

私が校外研修で行ったのはNICT(ユニバーサルコミュニケーション研究所)です。「VoiceTra」という多言語音声翻訳アプリを実際に使わせていただきました。最初の言葉だけでどこの言語か分かるAIや、逆翻訳機能も搭載されています。喋った言葉がほぼ間違いなく聞き取られていることや、技術力の高さに驚きました。

9/18 数理情報科1年生 校外研修

希望のコースに分かれて校外研修に参加しました!(詳細はSSHのページにあります)

Aさん

兵庫県立大学に研修に行きました。午前中は講義を受けました。SPring-8という施設について、教えていただきました。SPring-8では放射線を扱っていて、放射線の凄さを教わると同時に、放射線の危険性も学びました。午後は、市販されているR-1の微生物や菌を見ました。R-1を真空状態にして観察する大変さがわかりました。実験や観察が好きな人は、自分がしたいことに熱中できる環境がある大学だと思いました。

Bさん

兵庫県立大学で、光物性学について模擬授業を受けました。兵庫県立大学は研究設備がしっかりしていて、研究に没頭できるような環境だなと感じました。また大学の周りは自然が溢れていて、生物の研究などもしやすそうだなと感じました。

Cさん

近畿大学の研修で、私は畜産における最新の害虫対策技術について学びました。研修では、家畜の健康に影響を与える吸血性害虫のサシバエに対する新しい対策を学びました。今までの網や殺虫剤とは違い、静電気の力を使います。薬を使わないので、家畜や環境にやさしく、長く続けられる害虫対策として期待できるそうです。研修を通じて、農業の技術がどんどん進歩していることと、それを支える研究がとても大切だということが分かりました。また、研究者たちが現場の声をよく聞いて、実際に役立つ解決方法を探していることに感心しました。

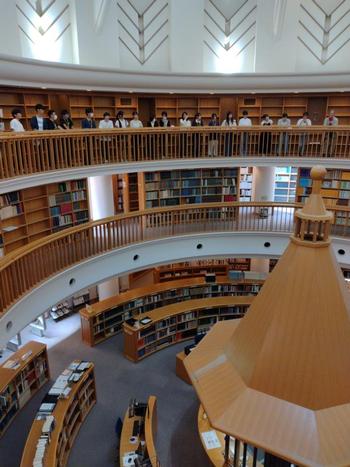

NAIST STELLAプログラム 2024(奈良先端科学技術大学院大学主催)

● 8/21(水)~8/23(金)の日程でスタートアップ合宿が実施されました。本校からは、1年生の数理情報科の生徒5名が参加しています。 ※ 写真は国際日本文化研究センターで撮影されました。

【生徒の感想より(抜粋)】

◇DMG森精機の工場見学が印象に残っています。洗練された工作機械、AIを搭載したロボット、工作機械は白と黒のデザインで美しく、まさに技術の最先端を見ているようでした。また、工作機械を発明したきっかけが「仕事をするのが面倒くさいから」と聞き、そんな些細な考えから今の技術の先を行くような物を作っていると考えると感動してしまいました。

◇参加した時は「本当に自分にできるのかな」という不安でいっぱいでしたが、一期生の人達が凄く面白い研究発表をしていて「自分もこんな研究ができるのかも」という安心感が出てきたのと同時に「頑張ってみよう」というやる気が出てきました。今後は「大昔の生物の巨大化」についての研究をしていくために、もっと生物についての知識を深めたいと思います。

数理情報科の紹介

3年生の数理情報科の生徒4人(SSH委員)に、学科紹介をしてもらいました!

Aさん

数理情報科では普通科では行わないような施設見学や、大学の教授に来ていただき特別講義を受けることが出来ます。校外研修では普通に生活していて触れることの少ない技術などについて詳しく教えていただけるのでとてもためになり、今後の進路の考え方が広がります。また特別講義では高校の授業を更に発展させた様な内容をするため、授業への理解、関心が高くなりとても有意義な講義だど思います。

普通科とは異なり1年次から数学や理科の授業数が多いため、難しくなるのも早いですがその分、数学や化学の楽しさに普通科の方々より早くから触れることが出来ます。化学などでは日常に溢れている化学現象の原理などについても学ぶため身近な現象に絡めることによって理解を深め、学ぶことが楽しくなってきます。

また数理情報科は名前入りの白衣を購入し、化学の実験の際に着用したりするので科学者気分を味わうことができたり、実験へのやる気が出たりするのでオススメです!

Bさん

奈良北高校の数理情報科は、奈良県内で特に理系に特化した学科です。この学科では、数学、情報、物理、生物、化学などの分野において高度な専門知識を学ぶことができます。

私が特筆すべきは、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)との提携プログラムで、二年生の間、一年間は実際に大学院の教授の指導の下で研究活動を行います。このプログラムを通じて、生徒は実践的な研究スキルと問題解決能力を養うことができます。私自身もスーパーコンピュータを自作し熱伝導シミュレーションを開発し研究した経験は掛け替えのないものになっていると感じています。

NAISTで研究することはとても楽しく良い経験でした。また、NAISTでの経験は、大学進学や将来のキャリアにおいても大いに役立ちます。高いレベルの教育環境と充実した研究機会を提供する数理情報科は、理系分野に興味を持つ学生にとってとてもいい選択肢だと思います。

Cさん

数理情報科のいい所は他の学校や普通科と比べて学校の外で活動をすることが多いというところです。

1年生では複数の班に別れて和歌山県の天神崎でフィールドワークで魚や貝などの魚介類を採取し専門家の方に解説していただいたり、大学に行って講義を受けたり学食を食べたりしていました。

2年生の校外研修では企業に行き最新の技術に触れたり実際にお話を聞くという体験が出来ました。探究活動では、情報選択者は毎週奈良先端科学技術大学院大学に行き教授や大学院生とともに研究することができます。

また、男子生徒が多いのでにぎやかな授業になることが多く、体育祭や球技大会ではとても盛り上がります!クラス替えも2クラスしかないので3年生になる頃には絆も深まって競い合う仲間になります。

Dさん

数理情報科の特徴を紹介します!

① 理系科目の授業が普通科より多いです。それに関わって課外学習や特別講義も多いです。私は天神崎(和歌山県)の海で生物観察をしました。本当に楽しかったです!

② 1年生の1学期から数学の「微分法」の考え方を先取りして学びます。これは他の学校では2年生以降に習うことが多いです。

③ 探究活動に力を入れています。1年次から仮説を立てて実験したり、レポートを作成したりします。夏休みには、小学生に向けた実験を企画する「おうちDEサイエンス」という課題に取り組みます。