2025 SSHイベント

青翔高等学校・中学校『2025 SSHイベント』情報をまとめています。

※一覧は右のリンクをクリックしてください。→ こちら

こちら

4月28日(月) 高校2年 統合科学講演会(災害のリスクマネジメント)

4月28日(月)、高校2年生を対象に、静岡大学教育学部・防災総合センターより村越真先生をオンラインでお招きして、災害のリスクマネジメントに関する統合科学を実施しました。自然災害の百貨店と言われる日本では、世界でも類を見ないほどの被害を毎年の様に受けています。日常の事故と比べて、自然災害はどのように違うのか、災害のリスクの特徴を知ることが、防災にはとても重要です。また、災害弱者である外国人来訪者等や、普段バリアフリーであることに助かっている方々は被災された際どのように暮らせばいいのかを考える必要がありますと、先生は教えてくださいました。自然災害はいつ、どのような被害を受けるか予測しづらいものではありますが、日頃から備えることで被害を最小限に抑えられるよう、しっかり防災しましょう。村越先生、この度は素晴らしい授業をありがとうございました。

4月30日(水) 統合科学講演会(吉野本葛について)

4月30日(水)、高校1年生を対象に、株式会社 井上天極堂様から川上さんをお招きして、『白いダイヤモンド』吉野本葛についての統合科学の授業を実施しました。まず、生徒たちは机の上に準備されていたふたつのトロッとしたものを食べ比べました。あまり美味しくはないですよと川上さんがおっしゃった通り、生徒たちの口には合わなかったようです。それらは吉野本葛と片栗粉を加工したものでした。正しく調理し、あたたかいうちにできるだけ早く食べることで美味しくいただけるのが吉野本葛ですので、時間の経ってしまったものは風味がかなり落ちるみたいです。秋の七草にも数えられる葛は、江戸時代には奈良が名産地でした。葛は、花や根が効能を持ち、特に葛根湯は風邪に効くとよく知られています。昔から病気になってしまったときに食べると良い物として葛は重宝されていたそうです。ただ、山に生える天然の葛を掘り起こすのは非常に困難ですので、最近は栽培の研究をしておられるそうです。今回の授業で、生徒たちが少しでも吉野本葛に興味を持ってくれていると嬉しいですね。川上さん、この度は本当にありがとうございました。

5月9日(金) 高校1年 SSHオンラインリサーチカフェ

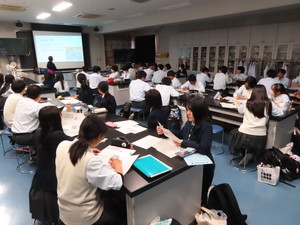

5月9日(金)、SSHオンラインリサーチカフェを実施しました。こちらはSSH校の4校、福島県立福島高等学校、さいたま市立大宮北高等学校、香川県立観音寺第一高等学校、そして青翔高等学校が研究発表までの探究プロセスをオンラインビデオ通話で共有し合う会として、毎年行っているものです。初回は、自己紹介やアイスブレイキングから始まり、これから1年一緒に頑張っていく仲間と仲良くなるために話をしました。オンラインリサーチカフェを通して、お互いに高め合い、より良い研究発表ができることを期待しています。

5月9日(金) 高校2・3年 サイエンスダイアログ

5月9日(金)、高校2・3年生の希望者を対象に、京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間学部から、外国人特別研究員のChiara Rita Napolitano(ナポリターノ・キアラ・リタ)先生をお招きして、『文化の心:「本物」の体験を形成する京都と町家の役割』という演題で、サイエンスダイアログを実施しました。先生が高校生の頃に読んだ日本の小説がきっかけで、日本に興味を持ち、伝統文化に魅了されるようになった経緯と、京都や奈良の観光について講義を聴きました。古い木造の町家の有効利用や日本の伝統文化の魅力の発信などによる地域の活性化と同時に、観光地域におけるオーバーツーリズムの課題について考える時間となりました。観光は一種のソフトパワー(武力やお金ではなく、文化やアイデア、その魅力で他者に影響を与えること)であることから、統合科学での研究にも関連した学びができました。また質疑応答では、イタリア人のリタ先生が多言語を習得された方法に英語学習のヒントを得て、好奇心は視野を広げる第一歩であり、多様な人とのコミュニケーションが豊かな経験に結びつくこと、より良い社会の発展のために科学を活用していくことの大切さを学びました。

5月14日(水) 高校1年 統合科学講演会(アストロツーリズム)

5月14日(水)、高校1年生を対象に、奈良県立大学から尾久土正己学長先生をお招きして、アストロツーリズムに関する統合科学講演会を実施しました。

<内容>複雑化する社会、予測不能な時代の中、専門範囲だけを極めようとする従来の学び方では不十分であり、文理融合を目指すべきです。観光においても、幅広い知識を持っていれば、それを活かせる場面があります。宇宙について研究から観光学に携わる立場になった時に初めて、宇宙こそが究極の非日常であり、持続可能な観光資源であると気づきました。与論島では、防犯灯を初めとする明かりを、空へと向かないように工夫しました。そして、島民を対象に星のソムリエ講座を開催し、星について教えられるようにスキルを与えました。また、星に関する与論島での独自の文化、特に民謡などを、訪れた観光客に紹介できるよう採譜し、物語を保存しました。これら3つ、つまり『環境』、『経済』、『社会文化』のトリプルボトムラインのバランスを取ることにより、持続可能な観光資源たり得たのです。こうした努力の甲斐があり、与論島はDark Sky、つまり天体望遠鏡の要らない満点の星空を見られる環境と認められ、2023年にはGreen Destinations Top 100にも選ばれました。

今回の先生の授業をお聞きし、生徒たちも将来の自分の姿をより具体的に想像し、そのために必要な知識について考えられるようになっていると嬉しいです。尾久土先生、この度は本当にありがとうございました!

5月21日(水) 高校1年 統合科学講演会(御所の町作りと課題について)

5月21日(水)、高校1年生を対象に、御所市企画政策部の三井秀樹様をお招きして、『「御所市のまちづくりと課題」について』の統合科学講演会を実施しました。人口が減少している御所市ですが、過疎地帯と国から認定を受け、補助金を得られるようになり、それをチャンスととらえて様々な方法で市内を活気づけ、誰にとっても住みやすい場所にしようとされました。しかし、市民サービスの充実の代わりに別の問題に直面することになります。例えば、市役所での手続きや相談先等の情報が書かれた広報誌を、自治会や町内会に配る形から、HPや公式LINEで見られるようにしました。すると、若い人を中心に自治会を退会する人が続出するという新たな問題が生まれました。また、ごみの収集をコンテナに入れておけば回収してくれたり、リクエストを受けたゴミを取りに来てくれたりするように便利にした結果、高齢者も自治会を退会し始めました。地域内公共交通をより便利にするために、コミュニティバスを北部に集中させ、南部はデマンドタクシーを利用できるようにしました。それにより、今までは地域内の助け合いでなりたっていたコミュニティがなくなってしまいました。自治会や地域のコミュニティがなくなることで、地域の共助能力が失われてしまい、災害時に大きなリスクをはらんでしまいます。このように、より良い暮らしを目指す中で、時に思わぬ結果をもたらすことがあります。生徒たちも将来、様々な困難に直面し、それを改善する時、今回の講演会を思い出し、より広い視点を持ってくれることを期待します。三井様、この度はありがとうございました。

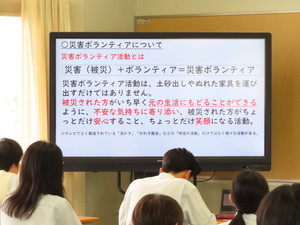

5月27日(火) 高校2年 統合科学講演会(災害ボランティア活動について)

5月27日(火)、高校2年生を対象に、奈良県社会福祉協議会様をお招きして、災害ボランティア活動についての統合科学講演会を実施しました。災害が起こり派遣された自衛隊の皆様は勝手な行動ができないため、命令がないと動くことができず、歯がゆい思いをされてました。そういった、臨機応変な対応の求められる被災地こそ、ボランティア活動が求められます。実際のボランティア現場での仕事内容を学び、力仕事だけではなく、様々な活動が求められていることを知りました。災害ボランティアセンターでは、求められているニーズと、その人のできることをマッチングさせてくれるので、どんな方でも安心して被災者の方々の支援ができます。今回の講演会を通じて、生徒たちも災害ボランティア活動に少しでも興味を持ってくれていると嬉しいですね。奈良県社会福祉協議会の皆様、この度はありがとうございました。

6月20日(金) 高校1年 SSHオンラインリサーチカフェ

6月20日(金)、高校1年生の希望者が全国のSSH指定校(福島県立福島高等学校、さいたま市立大宮北高等学校、香川県立観音寺第一高等学校)の皆さんとオンラインリサーチカフェ(高校生集会)に参加しました。5月9日以来の実施で、今年度2回目となる開催でしたが、以前と比べてさらに楽しそうに情報交換をしていました。今日得た刺激や情報を通して、これからの研究がより一層充実したものとなることを期待しています。

7月18日(金) 高校2・3年 青翔サイエンスフェア(本校)

7月18日(金)、防災交流館で青翔サイエンスフェアを実施しました。普段の探究での成果を英語で発表し、質疑応答も全て英語で行う催しで、まず選ばれた8班がプロジェクターにスライドを映しながら前に立って発表しました。その中には、本校と国際共同研究を行っているインドネシアの高校からの発表もありました。その後、ポスター発表が行われました。各班が研究したことをまとめたポスターの前で、その内容について英語で説明しました。英語でのプレゼンテーションは、日本語での発表をするより何倍も難しいかと思います。それでも、それぞれの班がなんとか伝えようとする姿はとても印象的でした。ALTの先生方にも生徒たちは大変褒めていただき、頑張りの認められるいい経験になったかと思います。これからも益々、研究や勉学に励み、立派な青翔生として成長することを期待しております。

開会式

口頭発表

ポスター発表とALTの先生からの講評

7月22日(火)~23日(水) ジュニアイノベーター育成塾(本校)

7月22日(火)と23日(水)の両日、応募いただきました小学生の皆様を対象に、ジュニアイノベーター育成塾を本校の理科総合実験室で実施しました。今年度の講義内容は生田先生の実体験による南極大陸での研究活動に関する話や、南極で採集したプランクトンの観察でした。SSHコアメンバーの高校生有志生徒が小学生と一緒に講義に参加してサポート役を務め、青翔中学校・高等学校での学習の柱となる探究的な学びの授業を体験してもらいました。参加した小学生は、生田先生による南極クイズや、プランクトンのスケッチを行い、科学的な見方・考え方の最初の一歩を学びました。小学生たちは2日間の探究的な学びを体験することで、科学の楽しさや魅力に、きっと気づくことができたのではないかと思います。この中から、将来、青翔中学校・高等学校で学ぶサイエンスイノベーターが出てくれることを期待しています。

校長先生と生田先生の挨拶とSSHコアメンバーの紹介

南極の授業と南極クイズ

南極で採集されたプランクトンのスケッチ

おまけ(校長先生が手ずから採集したセミの抜け殻やクワガタムシ)

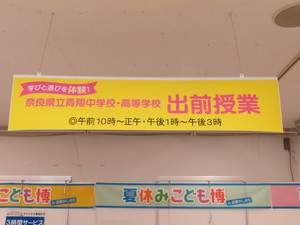

7月24日(木) 高校1年 統合科学出前授業(本校)

7月25日(金) 高校1年 情報科学講演会(本校)

7月25日(金)、高校2年生を対象に、大阪工業大学知的財産学部より准教授の杉山典正先生をお招きして、情報科学講演会を実施しました。インターネットは自由な世界ですので、そこには良い面も悪い面もあり、例えば誰でも編集できる百科事典サービスや、誰かの質問に自由に答えたそのQ&Aのやりとりを見られるサービスなど、集合知として利用できる面もある一方、不正行為の容易さや、デマ情報を流しやすいといったデメリットもあります。生成AIに関しても同様に、知識という軸をしっかり持ちながら、過信しすぎずドライな視点で利用するようにしましょう。また、先人の知識を引用するとき、必ず敬意を払い、巨人の肩に乗っているという意識を常に持ちましょう。そして、論文を引用するなら、可能な限り査読付き論文を探しましょう。論文を検索するとき、普段青翔生が使っているCiNiiもいいけれど、J-STAGEも使いやすいですよと教えてくださいました。今回の講演会を通して、デジタルネイティブな青翔生たちにも必要で、これからの人生の中でずっと心がけなくてはならないことを知ることができました。杉山先生、この度は本当にありがとうございました。

7月26日(土) 高校3年 サイエンスギャラリー(大阪)

7月28日(月)~8月2日(土) SSHタイ姉妹校との国際共同研究

8月4日(月) 科学部出前授業(橿原)

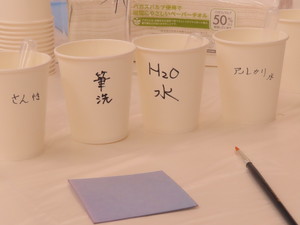

8月4日(月)、青翔の科学部員が近鉄百貨店橿原店様の夏休みこども博に参加し、出前授業を実施しました。ムラサキキャベツを使った、pH(水素イオン指数)の大小に反応する紙に、酸性やアルカリ性の物質の溶けた透明な水溶液で絵を描き、その色の違いを見られる展示や、リニアモーターカーの進む仕組みをわかりやすく知ることのできる、電池と磁石を使った展示、プリズムのように光を分散させるフィルムを取り付けたのぞき棒で、蛍光灯や白熱電球を観察したときにどのように見えるかを体験できる展示、また、水槽の中に取り付けた水より軽い物質と思い物質が、慣性の加わるときにどのような動きをするかを見て理解できる展示がありました。全ての展示は一緒に工作、体験することができ、楽しく科学を学べるよう工夫されていました。近鉄百貨店橿原店様、科学部員のみんな、本当にありがとうございました。

会場の様子

ムラサキキャベツでお絵かき

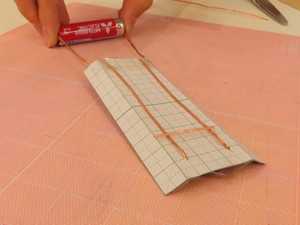

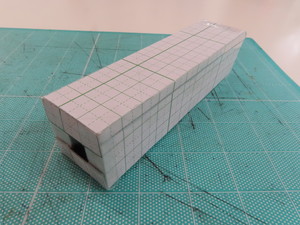

リニアモーターカーの進む仕組み

光の分散を見るのぞき棒

慣性を見る水槽

レジン標本(紹介のみ)

8月5日(火)~7日(木) SSH生徒研究発表会(神戸)

8月5日(火)~7日(木)に行われた令和7年度SSH生徒研究発表会(全国大会)に、本校代表班(3年生3名のグループ)が参加しました。発表テーマは『植物による血液凝固の仕組みⅣ』(生物B分野)です。6日のポスター発表では、自分たちの研究内容をわかりやすく笑顔で発表し、しっかりと質疑応答をすることができました。発表後に行われた選考では、全SSH校228校中見事、翌日に口頭発表できる12校(数学・情報、物理、化学、生物A、生物B、地学の各分野から2校ずつ選出)のうちの1校に選ばれました。翌日7日(木)の口頭発表でも、大勢の聴衆を前にして少し緊張気味でしたが、ポスター発表のときと同じように発表や質疑応答をすることができました。

多くの方々から評価いただき、『奨励賞』を受賞、また生徒が選ぶ『生徒投票賞』も受賞し、ダブル受賞の快挙となりました(今年度の発表会でダブル受賞をしたのは、本校と奈良女子大学附属中等教育学校のみ)。発表した生徒たちは、「自分たちの研究の成果を多くの方々に評価していただいて大変嬉しいです」「全国のみなさんにむけて発表するという経験ができたことで、今後の研究や大学進学後のいろいろなことに自信を持って挑戦することができると思います」と話してくれました。

8月22日(金) 高校2年 サイエンスサマーワークショップ(本校)

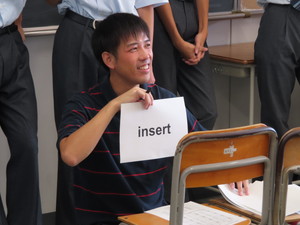

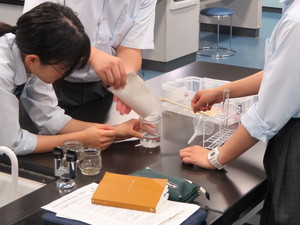

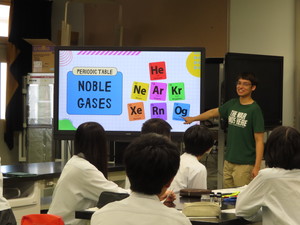

8月22日(金)、高校2年生を対象に、サイエンス英語サマーワークショップを実施しました。奈良県立高取国際高等学校のフィリップ先生と、青翔のクリストファ先生、そして英語の先生方が英語だけで授業をし、生徒たちと一緒に科学の実験をしました。バナナからDNAを採取する実験、貴ガスの中でも特にヘリウムの性質を知るための風船を使った実験、親水性と疎水性を理解するために油やお酢、卵の黄身を使った実験と、バラエティに富み、とても有意義な体験ができました。その後、今回の経験を活かし、生徒たちは自分たちも英語で発表できるように実験内容を考えたり、発表の仕方について調べながら悩んだりしました。英語でのプレゼンをする際に今後とても大きな力になってくれるはずです。大変ではありますが、しっかりと学んでいきましょう。フィリップ先生、クリストファ先生、また関わってくださった英語の先生方、この度は本当にありがとうございました。

開会式

アイスブレイキング(動詞の英単語をジェスチャーで伝えるゲームをしました)

バナナからDNAを採取する実験

貴ガスの性質を知る発表

親水性と疎水性を知る実験

どんな発表を英語でするかを考える

閉会式

8月23日(土) 学校見学会(本校・防災交流館)

8月23日(土)、青翔中学校への入学を目指す児童と保護者を招いて、学校見学会を実施しました。今回も学校説明会に加えて、『青翔 科学のひろば』も開催しました。『青翔 科学のひろば』では、理科・算数の担当の先生方や本校生徒が、工夫を凝らした楽しい実験などを展開してくれましたので、参加された児童の皆さんのサイエンスに対する興味関心は、ますます高まったのではないかと思います。また、説明会での児童と保護者の方々は、今年度からWebでの出願となることもあり、大変熱心に聴講される姿が印象的な見学会となりました。児童・保護者の皆さま、学校見学会にご参加いただきありがとうございました。

学校説明会の動画

入学者選抜について

防災交流館での学校説明会

青翔 科学のひろば