2025年度

活動の詳細

SS科学特論研修旅行(対象:第2学年「SS科学特論」受講生徒)

2025年8月27日~28日

2年生の「SS科学特論」受講生徒と希望者の生徒が、兵庫県での2日間の研修旅行に行きました。3つの施設を訪れ、物理学・生物学・地学・数学の分野について、最先端の技術や研究を自分の目で見て、感じ、学ぶことができました。

SPring-8,SACLA

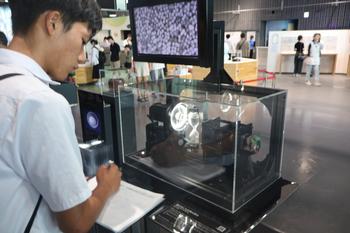

物質を原子レベルで解明する放射光を生み出す世界最高峰の施設、SPring-8とSACLAを訪れました。見学に先立ち、研究者の方から放射光がナノテクノロジーや創薬といった分野にどう貢献しているのかを学ぶ講義がありました。

その後、巨大な加速器や実験ホールを見学しました。普段は見ることのできない巨大な実験装置を目の当たりにし、ここが最先端科学の研究現場であることを強く感じました。研究者の熱意あるお話と壮大な施設に深い感動を覚える見学でした。

西はりま天文台

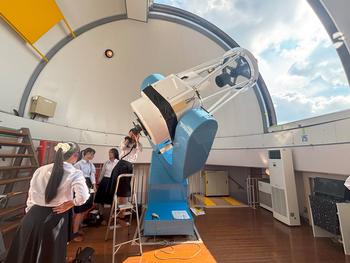

西はりま天文台にて、天文学の講義、昼間の太陽・恒星観測、そして夜間天体観望会に参加し、一日を通して宇宙について学びました。

講義で得た知識をもとに、昼夜の観測会で実際に天体を観測。特に、望遠鏡を通して教科書で見た通りの美しいリングを持つ土星を自分の目で確認できたことは、貴重な体験でした。知識と実体験が結びつくことで、宇宙の広大さとその不思議さへの理解を一層深めることができました。

理化学研究所

理化学研究所にて、生命の謎を探る「生命機能科学研究センター(BDR)」と、スーパーコンピュータ「富岳」を擁する「計算科学研究センター(R-CCS)」という、特色の異なる二つの拠点を訪問しました。研究者の方の講義や研究室見学を通して、生命現象を解明する緻密な実験と、膨大な計算で未来を予測するシミュレーションという、違った形の現代科学に触れることができました。アプローチは違えども、未知を解明しようとする研究の面白さと奥深さを実感する、大変刺激的な機会となりました。

SSH夏期研修旅行(対象:第1学年 生徒25名)

2025年8月19日~21日

1年生の希望生徒たちが、東京・つくば方面に、3日間の研修旅行に行きました。下記の6つの施設を訪れ、科学的・国際的な知見を養うとともに、これからの科学技術の担い手になっていく者として、科学技術とどう向き合うべきか、じっくりと考えるような3日間になりました。

NTT e-City Labo

未来のスマートシティを構想する「NTT e-City Labo」を訪れ、ICT(情報通信技術)が社会をどう豊かにするのかを体験しました。館内では、仮想空間に深く没入できるVRや、自動で障害物を回避するドローンといった技術が、物流やエンターテインメント分野で応用される可能性を感じました。

また、社会課題の解決を目的とした技術として、災害時に通信インフラを確保する移動基地局や、文化財の新たな鑑賞・保存方法となる投影技術などが紹介されていました。

この見学を通して、個別の技術だけでなく、それらを連携させて未来の社会課題を解決するという取り組みについて、理解を深めることができました。

TOKYO GLOBAL GATEWAY

実践的な英語でのコミュニケーション能力を鍛えるため、少人数制のグループ研修に参加しました。ネイティブスピーカーの方が進行役となり、日本語禁止という環境で研修に臨みました。

研修のテーマは多彩で、空港でのトラブル対応を想定したロールプレイングでは、瞬発力が求められました。また、「火星で生活するために必要なものは?」という議題では、参加者同士で活発なディスカッションとなり、創造力を働かせながら意見を交わしました。

机上の学習だけでは得られない、生きた英語で考えを伝え、相手の意図を汲み取るという、コミュニケーションの難しさと面白さを肌で感じることができ、語学力向上への大きな一歩となる刺激的な体験でした。

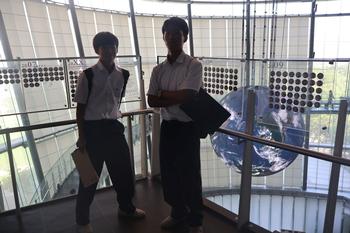

日本科学未来館

事前研修で得た知識を手に、各自がテーマを持って館内を巡り、科学技術への理解を深めました。ただ展示を眺めるのではなく、「この技術は予習したあの原理に基づいているのか」と、一つひとつの発見を自分の知識と結びつけながら見学することで、学びが深まるのを実感できました。

特に希望していたコースでは、興味のある内容を深く掘り下げることができ、受け身の見学ではなく、能動的に学ぶことの面白さを再認識する機会にもなりました。

つくばエキスポセンター

日本の科学研究の中心地、つくばエキスポセンターを訪れました。館内には世界最大級のプラネタリウムのほか、科学の原理を楽しく学べる体験型の展示が数多くあります。

見るだけでなく、実際に触れて動かすことができる展示を中心に巡り、様々な工夫が凝らされた展示を楽しみながら、科学への理解を深めることができました。多岐にわたる展示の中から、自分の関心に合わせてテーマを絞って見学でき、科学への好奇心を大いに刺激される、発見に満ちた時間でした。

産業技術総合研究所

産業技術総合研究所にある、「ちょっと先の未来」を体験できるよう設計されたユニークな展示空間を訪れました。そこでは、ロボットから新素材まで、先進的な研究が社会でどう実用化されているのかが、具体的な展示物を通して示されています。

この体験を特に印象深いものにしていたのが、添えられた研究者の方々のメッセージでした。研究の動機となった社会課題が記されているため、一つひとつの技術と現実世界の問題とを直接結びつけながら理解を深めることができました。科学的な発見が、より良い社会のための実践的な解決策へと変わっていく過程を知ることができる、大変興味深い見学でした。

JAXAつくば研究センター

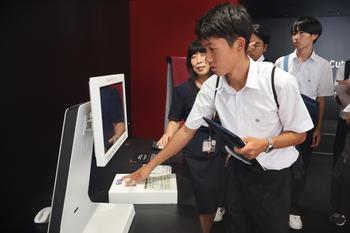

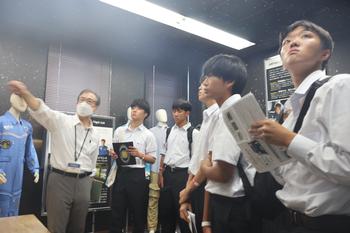

日本の宇宙開発の中枢であるJAXAつくば宇宙センターを訪れました。まず施設全体の役割について説明を受け、その後、国際宇宙ステーション(ISS)とリアルタイムで繋がる「きぼう」の運用管制室を見学しました。巨大なスクリーンと緊張感のある空間を目の当たりにし、地上から宇宙を支える現場の空気を肌で感じました。

続く宇宙飛行士養成棟の見学では、極限環境に挑む人々の努力と知恵に触れることができました。施設の規模の大きさはもちろん、一つのミッションに結集された科学技術の緻密さと情熱に深く感動しました。

東向北商店街文化祭

2025年8月9日~8月11日

奈良北ちいきDEサイエンス

東向北商店街の文化祭で、「光るスライム」と「コツコツきつつき」を作ろう!という2つの子ども向けのワークショップを行いました。生徒たちは作り方や原理を一生懸命説明していました。

THERAさんとのコラボ

3年生LAS探究のチームが、奈良のヘルスアンドビューティーブランド「THERA(テラ)」さんとコラボさせていただきました。このチームは、「柿の葉」を使って奈良県がもっと元気になってほしいとの願いから、柿の葉の効能や利用方法について探究を進めています。今回は、虫除けスプレーやアロマオイル、塗香などの製品に柿の葉のエキスを入れていただきました。

日経STEAMシンポジウム2025

2025年8月8日

多くのSSH校が参加する中、3年生のLAS探究代表3チームがポスター発表に臨みました。活発な質疑応答が交わされ、大変良い刺激を受ける貴重な機会となりました。

令和7年度 SSH生徒研究発表会

2025年8月6日/8月7日

SSH生徒研究発表会で3年生のSS探究の代表グループがポスター発表を行いました。全国のSSH校が参加する中、堂々と発表し、質疑応答の際もしっかりと答えることができました。

おうちDEサイエンス実験会 2025

2025年7月31日 9:00~12:30

地域の小学生たちを招いて、本校のSSH委員・生徒会の生徒たちが楽しく実験会をしました。

①動物を変身させよう!

紙と袋に動物の絵を描き、水の中に入れて動物を変身させました。

②光るスライムをつくろう!

材料を混ぜて光るスライムを作り、こねたり暗いところで光らせたりしました。

③ペンの色を分けてみよう!

ろ紙にペンで色をつけ、水をしみこませることで色を分離してきれいな模様を作りました。ポストカードに絵を描いて貼ることで、自分だけのカードを完成させました。

④たんていごっこをしてみよう!

誰の指紋か当てる照合ゲームをした後、ベビーパウダーを用いて、自分の指紋の採取を行いました。

⑤シートじ石でコツコツキツツキをつくろう!

磁石の力を利用して、引っ張るとコツコツつつくキツツキを作りました。

夏期特別講座

A「市民がつくる地産地消の太陽光エネルギーから、脱炭素のまち生駒市の取組を学んでみよう!」

2025年7月22日 10:00~12:00

一般社団法人市民エネルギー生駒 代表理事 楠正志 先生

市民エネルギー生駒の取り組みについてお話を聞き、生駒市において太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用した町作りをいかにして実現させて来られたのか、その軌跡について学びました。その後、実際に太陽光発電所を見学し、環境問題に対する地域単位での向き合い方について知ることができました。

B「生駒の歴史と文化財」

2025年7月22日 13:00~15:00

生駒ふるさとミュージアム学芸員 吉田豊 先生

一見すると住宅ばかりにも見える生駒市ですが、弥生時代から現代までの史跡や、お寺や神社などの文化財が多くあります。地元生駒市の歴史と文化財や、伝統産業の竹製品について、知見を深めることができました。

C「ガウディがデザインした住宅 」

2025年7月22日 13:00~15:00

帝塚山大学 現代生活科学部 居住空間デザイン学科 教授 辻川ひとみ 先生

スペインの建築家アントニオ・ガウディは、バルセロナの世界遺産サクラダ・ファミリアを設計したことで有名ですが、実は彼は住宅も数多く設計し、高い評価を得ています。この講義では、ガウディが設計した住宅について学ぶ中で、人が住むという行為そのものや、そのための空間について考えを巡らせることができました。

D「みんなで守ろう私たちの森~地球温暖化と森林」

2025年7月23日 10:00~12:00

近畿大学農学部中高大連携森林学習プロジェクト

大学生から、地球温暖化の仕組みや森林の役割について講義を受けました。後半には、グループに分かれ、光合成による二酸化炭素濃度や温度・湿度への影響について、測定機器を借りて実験を行い、グラフにまとめ、考察を行いました。

E「発酵食品を学び、感じ、考える」

2025年7月23日 13:00~15:00

奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 准教授 渡辺大輔 先生

私たちは普段から、醤油や味噌、ヨーグルトやパンなど、様々な発酵食品を食べています。発酵食品とは、原材料に微生物が作用してできる食品です。この講義では、実際に発酵食品である醤油や甘酒を何種類かいただき、その味や見た目、においなどについて言葉で表現し、他者と共有することを通して、発酵食品に対する考え方を深めることができました。

F「English Science Camp」

2025年7月23日 10:00~15:00

奈良先端科学技術大学院大学から、4名の留学生の方を講師としてお招きし、SDGs課題である「食品ロス」について考えるワークショップ形式の講義でした。講義中は終始英語で会話し、そうめんの調理や事前学習を元にしたグループ討議、英語での発表など、盛りだくさんの内容で、英語によるコミュニケーション能力や、食品ロスに対する問題意識など、様々な知見が深まった大変有意義な時間となりました。

G「生駒のまちを知り、まちづくり考えよう 奈良北高校編」

2025年7月24日 10:00~12:00

生駒市 都市整備部 都市づくり推進課 吉田一平 先生/岩川浩平 先生

「生駒」の土地開発についての講義を受けた後に、”森林を切り開いて住宅地開発をすることに賛成か反対か”というテーマでディベートを行いました。私たちの周りに当たり前にある「まち」の成り立ちを学び、「まち」を見る視点を広げることができました。

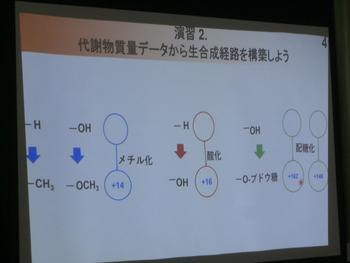

H「植物が産生する“薬用”成分の多様性」

2025年7月24日 13:00~15:00

奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 教授 峠隆之 先生

植物は薬を生み出し、私たちもその恩恵を受けています。では、植物はどのようにしてその薬用成分を生み出すのか?その問いに対して、講義やワークショップを通して、理解を深めることができました。また、峠先生の研究者としての活動に関するお話も、大変興味深く伺うことができました。

I「高校生のための天文研究入門」

2025年7月25日 10:00~12:00

本校教員(助言:奈良県SSHコーディネーター 山田隆文 先生)

奈良県SSHコーディネーターの山田隆文先生のご助言のもと、前半は、星の一生や夜空に見える星の分類などの、天文学分野の講義がありました。後半は、宇宙には地球人以外に知的生命体が存在するのか?そんなロマンあふれる問いに、天文学の視点から、科学的・論理的に考察しました。

J「人と社会に優しい行動デザイン」

2025年7月25日 10:00~12:00

帝塚山大学 経済経営学部 経済経営学科 教授 川村 哲也 先生

この講義は、「行動経済学」を身近な例で解説してくださった点がとても魅力的でした。なぜ私たちは無意識に特定の選択をしてしまうのか、その背景にある心理がナッジという形で明らかになり、日常生活の見え方が変わりました。この講義を通じて、より良い社会や個人の行動をデザインするヒントを得ることができ、大変有意義な学びの時間となりました。

K「『こころ』ってなんだろう? ~科学でみる心とみえない『こころ』~」

2025年7月25日 13:00~15:00

京都市立芸術大学美術学部大学院美術研究科 准教授 堀田千絵 先生

「こころ」とは不思議なもので、自身の中にあるはずなのに、その実態はよくわかりません。この講義では、「ストループ効果」の実験など、体験を通して「こころ」の働きを探り、自分自身についても向き合うことができ、とても楽しくて有意義な時間となりました。

L「身近なデータを『サイエンス』してみよう」

2025年7月28日 10:00~12:00

奈良教育大学 教育連携講座 教授 竹村謙司 先生

この講義は、「データサイエンス」の考え方を日常の身近な例で解説してくださった点が非常に魅力的でした。なぜ私たちは感覚や思い込みで判断してしまうのか、その背景にある「バイアス」が客観的なデータによって明らかになり、情報や物事に対する見方が大きく変わりました。この講義を通じて、感情に流されず「ファクト」に基づいて考える力を養うことができ、大変有意義な学びの時間となりました。

M「アフリカ・タンガニイカ湖に魅せられて:魚たちの“人間らしい”協力社会」

2025年7月28日 10:00~12:00

大阪公立大学大学院理学研究科 動物社会学研究室 後期博士課程3年 日本学術振興会特別会員 日高諒 先生

東アフリカのタンガニイカ湖に生息する魚類の多くは、驚くべきことに、子育てなどの私たち人間と同じような協力社会を構築しているそうです。この講義では、そのような多様な行動に関するお話とともに、研究者がどのように問いを立て、考え、検証していくのか、そういった研究のプロセスについても学ぶことができました。

N「頭を使う仕事からAIに奪われる!?AIによって変わる働き方」

2025年7月28日 13:00~15:00

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学領域 助教 嶋利一真 先生

AIによって我々の仕事がどのように変わっていくのか、現在のAIには何ができるのかについて学びました。AIは時代とともに急速に進化しており、そのメリットやデメリットなどを考察しました。

O「物質研究とAI」

2025年7月29日 10:00~12:00

奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学領域 教授 藤井幹也 先生

この講義では、科学の歴史を振り返りつつ、現代の物質探索において人工知能やシミュレーション技術がどのように活用されているかについて、具体的な事例を交えてご紹介いただきました。最先端の研究内容だけでなく、講師である藤井先生ご自身の高校時代の思いや現在の研究者としての視点も語っていただき、将来を考える貴重な時間となりました。

P「問いからはじまる まちづくり ~生駒市のSDGsと“わたし”の接点」

2025年7月29日 13:00~15:00

生駒市 地域活力創生部 SDGs・公民連携推進課 掛樋佐紀子 先生/藤村佳生 先生

SDGsをテーマとして、生徒たちは4人一組のグループとなり、様々なケースに対して討論をしました。環境問題に対して具体的な解決方法を考えたり、日常的に気になっていることを話し合ったりする良い機会となりました。また、環境問題に対する知見が深まりました。

SSH夏期研修旅行 事前研修会 (対象:第1学年 SSH夏期研修旅行参加生徒)

2025年6月3日/6月24日 放課後

8月にSSH夏期研修旅行に行く1年生を対象に、2時間の事前研修を実施しました。

1時間目は学校の中を探検し、「なんとなく」気になるものを写真に撮って記録し、その後、他のメンバーと共有し考察しあいました。また、2時間目は身の回りの科学技術を挙げ、その科学技術の持つ「光」の側面と「闇」の側面について意見を出し合いました。

研修旅行に向けて、柔軟な発想や多面的なものの見方を十分にトレーニングすることができました。

特別講義「実験で学ぶ光の不思議 ~光の反射・屈折からホログラムまで~」 (対象:第2学年 数理情報科)

2025年6月13日 3限~6限

講師: 原田 建治 先生 (北見工業大学 地域未来デザイン工学科 情報デザイン・コミュニケーション工学コース 教授)

北見工業大学の原田建直先生をお招きし、「光」をテーマにした特別講義を行いました。

講義の前半では、「光は曲がるのか?」「蛍光や光ファイバーとは何か?」といった素朴な疑問について、実験を交えながらわかりやすく解説していただきました。実際に目で見て確かめることで、光の性質について楽しく学ぶことができました。

後半では、再帰反射など光の応用技術とその仕組みについて、先生の研究成果も紹介しながら丁寧にご説明いただきました。最先端の内容を交えつつも、中高生にも理解できる工夫がされており、生徒からは「もっと知りたい」「自分でも調べてみたい」といった声が多く上がりました。

光の不思議や可能性を実感できる、非常に有意義な講義でした。

特別講義「“好き”に理由はある?-あなたとAIと未来の話-」 (対象:第1,2学年 全生徒)

2025年5月30日 3限~4限

講師: 鈴木 晶子 先生 (国際高等研究所主席研究員、京都大学名誉教授、理化学研究所客員主管研究員)

哲学・人類学の視点からAI時代における人間のあり方を探究されている鈴木晶子先生をお招きし、最先端の研究に触れる貴重な機会となりました。講演では、テクノロジーが急速に進化する現代社会において、「自分の“好き”をどう見つけ、どう貫くか」という問いが、未来を切り拓くカギになるというメッセージが印象的でした。AIとの共存が進む中で、人間らしさとは何かを見つめ直し、自らの進路や生き方について主体的に考える契機となりました。生徒たちは講演に熱心に耳を傾け、終了後には鈴木先生に積極的に質問する姿も見られ、多くの刺激と深い学びを得る時間となりました。

LAS探究 特別講義「問いで行うアイデアソン」 (対象:第2学年 文型選択生徒)

2025年5月20日 5限~6限

講 師: 小松 紫穂里 先生

「アイデアソン」とは、「アイデア」と「マラソン」を掛け合わせた造語で、特定のテーマに対してアイデアを出し合う活動を指します。今回の講義では、講師の小松先生の丁寧な進行のもと、各教室に設置された電子黒板を活用した双方向のオンライン形式で進められました。先生の問いかけやアドバイスに導かれながら、生徒たちは日常の中にある様々な「問い」を出し合い、それらを分類・変換・選択することで、より洗練された探究的な問いを見つけ出すことができました。今後の探究活動に向けて、大変有意義な学びの時間となりました。