2024年度

活動の詳細

NAIST-STELLA 2024 ラップアップ合宿

2025年3月27日~3月28日

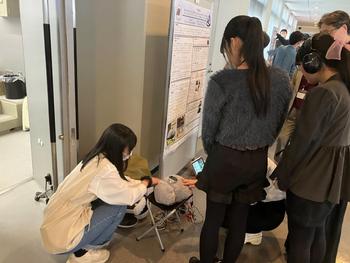

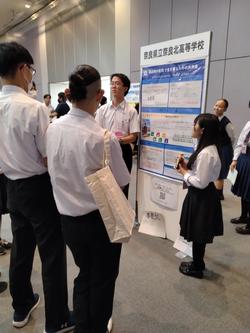

奈良先端科学技術大学院大学主催のNAIST-STELLAプログラムの集大成として、ポスター発表や他の生徒との意見交換をしました。第Ⅰ期のプログラムに参加した1年生の生徒5名の活動について、講評をいただきました。

内田正真さんの「電磁波を介した画面情報漏えいの脅威とその対策に関する検討」をテーマとした研究が、最優秀ポスター発表賞を受賞しました。

成果物等の更新について

2025年3月21日

令和6年度の以下の成果物について、ホームページに更新しました。

おうちDEサイエンス実験テキスト、探究活動研究発表会冊子、研究開発実施報告書

けいはんな科学体験フェスティバル2025

2025年2月15日

科学をテーマにした工作や体験などのプログラムを企画するイベントに、本校生徒が参加しました。奈良北高校は「スーパーボールロケットと不思議なコマを作ろう!」をテーマとしたイベントに取り組みました。 → ![]() 参加した生徒の感想

参加した生徒の感想

令和6年度 スーパーサイエンスハイスクール 探究活動研究発表会

2025年2月11日

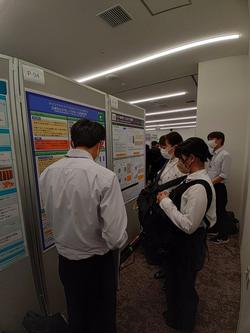

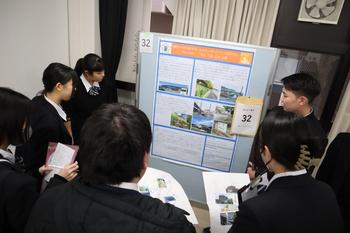

本年度は生駒市にある「たけまるホール」にて実施しました。1~2年生全員が参加し、一年間の探究活動の成果を披露しました。代表10班の口頭発表を全員で聞いた後、各場所に分かれてポスター発表をしました。生徒たちが積極的に意見交換している様子が印象的でした。

→ ![]() テーマ一覧

テーマ一覧

第二学年 探究活動 科目内発表会

2025年1月24日~1月29日

2年生の生徒全員が、一年間の探究活動の成果を授業内でプレゼンテーションしました。代表に選ばれた生徒たちは、2月11日に実施される探究活動研究発表会にて口頭発表します。他の生徒たちはポスター発表という形で発表会に参加します。

※ 1月24日:LAS探究(普通科文型)、1月28日:SS探究AⅠ(数理情報科)、1月29日:SS探究BⅠ(普通科理型)

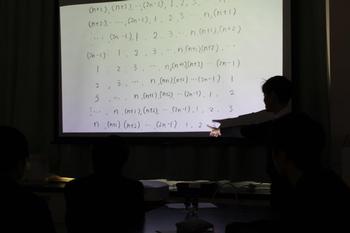

理数数学序論特別講義 「sinθ/θの値を計算する」

2025年1月15日 2限~3限

奈良教育大学 教育連携講座 教授 竹村 謙司 先生

1年生の数理情報科の生徒全員が、三角関数の極限に関わる内容について特別講義を受けました。2年時以降に学習する内容について、意見交換しながら理解を深めることができました。

SSHタイ海外研修

2024年12月15日~12月20日

※ 詳細は数理情報科のページにて公開しています。

SS探究基礎A・B 特別講義

奈良先端科学技術大学院大学 教授 金谷 重彦 先生

奈良先端科学技術大学院大学の金谷先生をお招きし、1年生を対象に、大学院で実際に研究されているデータの統計的解釈に関して講義していただきました。実際に本校の生徒が過去に回答したアンケートのデータをもとに、本校の生徒が普通科っぽいか、数理情報科っぽいかをAIを用いて判断させたものを分析するなど、昨今話題のAIを活用したわくわくするような体験ができ、統計学やAIに対する理解を深めることができました。

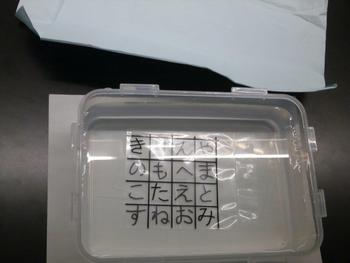

特別講義「記憶のはたらきから知る“自分らしい学び方発見”創発プロジェクト」

京都市立芸術大学 美術学部 大学院 美術研究科 准教授 堀田 千絵 先生

京都市立芸術大学の堀田先生をお招きし、記憶に関する講義をしていただきました。実験を通して自身の記憶の働きを体験しながら知ることができました。記憶のメカニズムや、自身の得意な記憶の方法などを把握でき、普段の自身の学習方法を見つめ直すよい機会となりました。

青少年のための科学の祭典 奈良大会

2024年11月16日 in 奈良女子大学

青少年のための科学の祭典とは、若い人たちに科学の面白さ、夢中になって追求する楽しさ、ものづくりに打ち込む充実感を知ってもらうことを目標とした企画です。理科、算数・数学、情報、技術等の分野で演示や実験・科学工作などを出展して地域の子供たちと交流しました。

科学の甲子園 奈良県大会

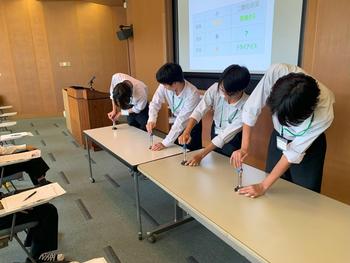

2024年11月10日 in 奈良県立教育研究所

科学の甲子園とは、高等学校の生徒チームを対象として、理科・数学・情報における複数分野の競技を行う取り組みです。奈良北高校内でチームを組み、筆記競技と実技競技において他校の生徒たちと競い合いました。

けいはんなサイエンスフェスティバル2024

2024年11月9日 in 県立奈良高等学校

AM:アイデアソン

限られた時間内でたくさんのアイデアを出し その中から良いアイデアを絞り込んでいくワークショップに2年生の生徒が参加しました。

PM:ポスター発表

「ストームグラスの不思議 ~ロバート・フィッツロイにチャレンジ~」「チャコウラナメクジのカフェインに対する忌避反応を用いた作物への食害防除」をテーマとして、科学部の生徒がポスター発表しました。

京都大学 学びコーディネーター事業 秋期特別講座「ミツバチが地球環境問題を解決に導く!?-養蜂の文化人類学から-」

2024年11月8日

京都大学 人間・環境学研究科 人間・環境学専攻 博士後期課程1回生 続木 梨愛 先生

京都大学大学院生の続木先生をお招きし、地球環境問題とミツバチについて、文化人類学の視点からご講義いただきました。

アインシュタインは「もしも、地球上からミツバチが消えたなら、人類は4年で滅亡するだろう。」と予言しましたが、実際にミツバチは近年減少してきています。なぜミツバチの減少が環境破壊につながるのか?どうすればミツバチの減少を止められるのか?このような疑問に、続木先生がラオスで研究された際のエピソードを交えてお答えいただきました。また、続木先生は「ラオスにおける養蜂を対象に、人と動物の共生関係を文化人類学的に研究」されていますが、同様に生徒自身が「○○を対象に、△△を××に研究する」に言葉を当てはめて、興味のある研究テーマを考えるという体験をするなど、研究するときの姿勢についても学ぶことができ、非常に意義深い講義となりました。

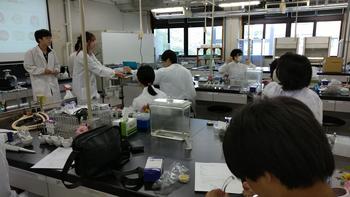

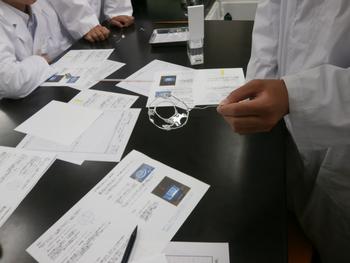

SS探究AⅠ(第2学年 数理情報科) 特別講義「キレート滴定による天然水の全硬度測定」

2024年11月1日

鳥取大学 教育支援・国際交流推進機構 入学センター 教授 森川 修 先生

鳥取大学の森川先生をお招きし、実際に鳥取大学で行われている実験を体験しました。天然水の硬度をキレート滴定という手法で測定する実験で、色の変化を注意深く観察する必要があり、正確な測定に苦労しました。また、大学での実験について具体的なイメージを持つことができ、自身の進路を見つめるきっかけにもなりました。

くらしのブンカサイ in いこま

2024年10月27日

生駒市が主催するSDGsイベント「くらしのブンカサイ in いこま」に、本校の生徒会役員やSSH委員の生徒が参加しました。生駒駅周辺で子どもたちに「ふしぎなコマ」や「スーパーボールロケット」の実験を披露し、科学のおもしろさを伝えることができました。

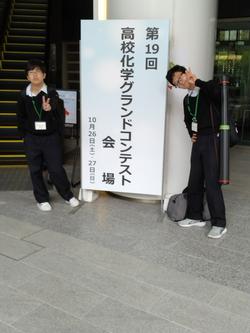

第19回 高校化学グランドコンテスト

2024年10月26日・27日 in 芝浦工業大学

第19回高校化学グランドコンテスト最終審査に、本校科学部の3年生2名が、ポスター発表「信号反応とゲーミング反応のメカニズムについて」で参加しました。以下は、参加した生徒の感想です。

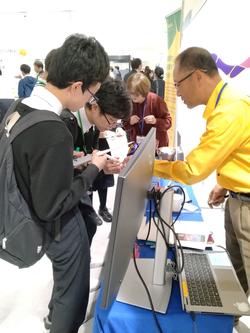

1日目:ポスター発表、企業ブースの見学、レセプション

・ポスター発表

最後の発表だと考え、全力で取り組むことができた。貴重な意見、私たちが想像しない様な角度の意見を得られ、とても有意義に感じた。また、全国から集まった非常に質の高い発表を聞き、中には社会の課題を解決する様なものもあり見識を深められたと感じた。

・企業ブースの見学

主に材料や原料を手がけている今まであまり名前を聞いたことのなかった企業の話等も聞き、多様な視点の企業の考えや研究を知ることができた。

・レセプション

普段交流することのないとても遠い学校の方々との意見交換では、地域独自の研究などの話ができてとても楽しく意義深いものとなった。

2日目:口頭発表、特別講演(東京大学名誉教授 尾嶋正治先生「科学技術の歴史と技術ルネサンスへの道」化学Chemistryは錬金術Alchemy?)

・口頭発表

どの発表もレベルが非常に高く、最高峰の研究内容に触れる貴重な機会だと感じた。同級生とは思えないほど素晴らしい研究の発表を聞くことができ、化学に関する関心がさらに深まった。

・特別講演

科学技術の歴史と尾嶋先生が取り組んでこられた研究についての話や技術ルネサンスという先生の考え方がとても興味深かった。

奈良北高校オープンスクール / 地域DEサイエンス

2024年10月5日

午前中のオープンスクールではSSHの取り組みについて紹介し、中学生や保護者の方へ本校の様子を伝えることが出来ました。午後からは地域DEサイエンスとして地域の方を招き、SSH委員や生徒会の生徒やが様々な取り組みをしました。

サイエンスカフェ

「黄葉と紅葉のしくみ」「身近にある放物線などの図形」「野菜のやさしい切り方」について保護者の方々へプレゼンテーションをしました。

遊んで不思議?実験教室

「バスボムを作ろう!」「不思議なコマを作ろう!」というテーマについて、地域の子どもたちと楽しい実験会をしました。

第2学年 数理情報科 校外研修

2024年10月1日 5限~6限

2年生の数理情報科の生徒全員が、以下のA~Dコースの希望の場所で研修を受けました。

Aコース:オムロン株式会社 京阪奈イノベーションセンター

オムロンの概要紹介を受けた後、所内の見学をさせていただきました。また卓球ロボの説明を聞き、実際に体験をさせていただきました。

Bコース:国立研究開発法人 ユニバーサルコミュニケーション研究所[NICT]

多言語音声翻訳技術や社会知コミュニケーション技術について学ぶことができました。その後、VoiceTra(翻訳アプリ)等の体験をさせていただきました。

Cコース:公益財団 地球環境産業技術研究機構[RITE]

RITEの概要や地球温暖化問題、CCS(CO2地中貯留)について考えることができました。またバイオ研究、CO2地中貯留研究、科学研究について研究室見学させていただきました。

Dコース:株式会社島津製作所 基盤技術研究所

研究所や新研究棟の紹介を聞きました。またみらいの科学技術や社会貢献に関するワークショップに参加することができました。

京都大学への架け橋

2024年9月29日

科学部の生徒が研究の成果を発表し、その後大学院生の研究の紹介を聞くことができました。その後大学院生とパネルディスカッション形式で対談し、知見を深めることができました。

第18回 高校生理科研究発表会

2024年9月28日 in 千葉大学 西千葉キャンパス

科学部の3年生の生徒が、「パラメトリックスピーカーの音圧及び指向性の向上」をテーマとしてポスター発表に参加しました。また他の研究発表を見学し、知見を深めることができました。

第1学年 数理情報科 校外研修

2024年9月18日

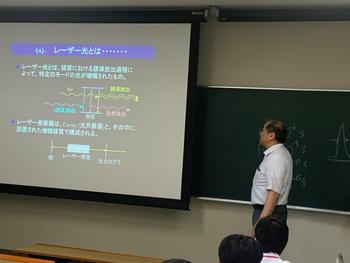

Aコース:兵庫県立大学 理学部

はじめに「一瞬を見逃さない ~光で探る超高速物性の世界から」をテーマとした模擬講義を受けました。光で探る超高速現象について学ぶことができました。学食で昼食をとったあと、午後からは研究室見学をすることができました。

Bコース:近畿大学 生物理工学部

はじめに「ちょんまげ時代の娯楽やエンジニアリング」をテーマとした模擬講義を受けました。学食で昼食をとったあと、3班に分かれて生物工学科、生命情報工学科、医用工学科の研究室を見学することができました。

SS科学特論 研修旅行

2024年8月26日・27日 in 理化学研究所 (SPring-8, SACLA) & 鳥取大学乾燥地研究センター 鳥取大学農学部

SS科学特論選択者の2年生8名が、一泊二日の研修旅行として、理化学研究所や鳥取大学を訪れました。

理化学研究所 大型放射光施設 SPring-8, SACLA

理化学研究所 放射光科学研究センターを訪れ、大型放射光施設であるSPring-8, SACLAを見学しました。また、英語でプレゼンを聴いて、スーパーボールロケットの実験を行いました。最先端の研究や技術を知ることができ、大変有意義な時間でした。

鳥取大学 農学部

鳥取大学農学部にお邪魔し、花の色素を分離する講義を受け、実験を行いました。大学の先生からの講義・実験を受けることで、自然科学や学問に対する興味が深まりました。また、本校の卒業生である鳥取大生から、大学のことや高校生のうちにやっておくべきことなどをお話しいただき、自身の将来を考えるよい機会となりました。

SSHタイ海外研修事前学習会 大阪公立大学附属植物園

2024年8月22日

大阪公立大学大学院理学研究科 准教授 厚井 聡 先生

本年度、本校ではSSH事業の一環として、12月にタイへ海外研修に行きます。その事前学習会として、大阪公立大学附属植物園を訪問しました。タイなどの熱帯地方に多い着生植物や少し乾燥した地方に多い多肉植物における水獲得の戦略や特殊な光合成の方法について学びました。バンコクの公園を見学する時の観察のヒントを多く得ることができました。

令和6年度 SSH生徒研究発表会

2024年8月6日~8月8日 in 神戸国際展示場

「信号反応とゲーミング反応のメカニズムについて」をテーマとして、ポスター発表に参加しました。また他のSSH指定校のポスター発表を聞くことで、自分たちの研究と比較し考えを深めることができました。最終日には特に優れた表彰生徒のプレゼンを聞き、探究活動の面白さに触れることができました。

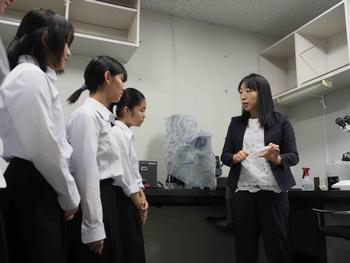

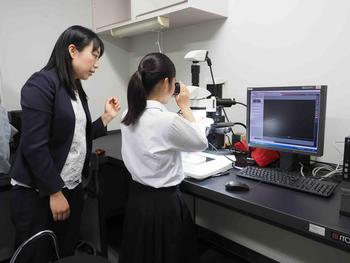

植物の巧みな再生力

【夏期特別講座O】 2024年8月1日

奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 植物再生学 池内 桃子 先生

公益財団法人テルモ生命科学振興財団のプロジェクトの一環として、上記研究室を訪問させていただきました。植物に関する講義を受け、最先端の技術を体験することができました。

※ 中高生と"いのちの不思議"を考える 生命科学DOKIDOKI研究室「これからの研究の話をしよう」 → 取り組みを記事にまとめていただきました!

生徒の感想より

・今回の研究室訪問で、普段触れる機会のないバイオ関係の機器を実際に見たり、お話を聞いたりすることができてよかったです。今後、進路を決めていく際に、今回の事を思い出して植物関係に進むことも視野に入れながら考えていきたいと思います。

・普段このような訪問の機会がなかなかないので、いい経験になったと思います。特に、顕微鏡で野生型と突然変異型を比べながら観察できたのは、とても楽しかったです。私は将来、研究者になろうと思っているので、池内先生がなぜ植物の再生について研究をしようとしたのかや、研究の楽しさなども聞けてよかったです。

日経STEAM2024シンポジウム

2024年7月30日 in 大阪南港ATCホール

以下の2部門に本校生徒が参加しました。

① 常識を疑え!高校生ポスターセッション

3年生の2名の生徒が、昨年度LAS探究で取り組んだテーマ「奈良県商店街シャッター通り化の現実と再興」をさらに掘り下げ、解決策を提示することに挑戦しました。

② デジタルアート展示&発表会

デザインの好きな3年生の生徒3名が、SDGsの目標を元にオリジナルのシンボルキャラクターをデジタルアートソフトで制作しました。会場では思いを込めたキャラクターを空間ディスプレイでプレゼン発表しました。

おうちDEサイエンス実験会 2024

2024年7月29日 9:00~12:30

地域の小学生たちを招いて、本校のSSH委員・生徒会の生徒たちが楽しく実験会をしました。

※ 奈良県教育委員会 人権・地域教育課 令和6年度「地域と共にある学校づくり」ニュース に掲載されました!

① 恐竜の卵を作ろう!

アルミホイルとビー玉で、不思議な転がり方をする恐竜の卵を作成しました。坂でどのように転がるか観察しました。

② 不思議なコマを作ろう!

型紙、CD、ビー玉を用いて不思議なコマ作りをしました。錯視を利用し、使用しない色が見えるようになります。

③ スーパーボールロケットを作ろう!

スーパーボール、ストロー等でロケットを作りました。スーパーボールの弾むエネルギーを利用しています。

④ 身近な植物を使って布を染めよう!

タマネギの皮を使った抽出液で、布を染める体験をしました。どんな色になるか予想しながら、楽しく染色しました。

⑤ 万華鏡を作ろう!

偏光板、紙コップ、両面テープで万華鏡を作りました。完成後は教室の照明で、どのように見えるか実験しました。

高校生のうちから知っておきたいお金の話

【夏期特別講座O】 2024年7月24日 10:00~12:00

株式会社FPパートナー ファイナンシャルプランナー 赤井 菊一 先生

「人生100年時代をより豊かに生きる」ことをテーマに、金融の基礎知識を学ぶことができました。金利や投資に関することや契約の危険性など、幅広い分野で知見を広げることができました。18歳が成人年齢となり、身近な話題として捉えながら講義を聞けました。

沸騰する地球、災害を防ぎ、守るためにわたしたちに出来ること!

【夏期特別講座M】 2024年7月26日 13:00~15:00

一般社団法人 市民エネルギー生駒 代表理事 楠 正志 先生

はじめに市民エネルギー生駒の取組を通して、再生可能エネルギー(太陽光発電)を利用したまちづくりについて学ぶことができました。後半はバスで生駒市民共同発電所に移動し、見学させていただきました。地域活性化への知見が広がりました。

身近なデータを「サイエンス」してみよう

【夏期特別講座L】 2024年7月26日 9:00~11:00

奈良教育大学 教育連携講座 竹村 謙司 先生 / 奈良教育大学大学院 南口 正達 先生

竹村先生から日常の身近な事象をデータ化することで、「バイアス(偏りや主観)」を取り除き、「ファクト(客観的な事実)」を捉えられるということを学びました。数学的なデータの分析方法を知ることができました。最後には本校の卒業生である南口先生から、進路選択についての話を聞けました。

素粒子論の世界

【夏期特別講座K】 2024年7月25日 13:00~15:00

奈良女子大学 自然科学系物理学領域 高橋 智彦 先生

物質の最小構成単位である素粒子を研究する素粒子論について、高校生にもわかりやすい表現で解説していただきました。波動性と粒子性を併せ持つ光の不思議な性質を入り口とし、相対性理論や量子論も紹介していただき、高校物理を超えた現代物理学に触れる機会となりました。

物質研究とAI

【夏期特別講座J】 2024年7月25日 10:00~12:00

奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学領域 藤井 幹也 先生

AIを用いた研究や今後の発展についてご講義いただきました。高校生の進路選択について、好きなことの見つけ方や英語の学習の重要性など、幅広くキャリアに関する話を聞くことができました。

遺伝子組み換え植物で食料・エネルギー問題を解決!

【夏期特別講座I】 2024年7月25日 10:00~12:00

近畿大学 農学部生物機能科学科 田茂井 政宏 先生

バイオテクノロジーによって植物の能力を強化し、たくさん実る作物やジェット燃料として利用できるユーグレナの作出に関する研究をご紹介いただきました。実際に大学で行われている研究に触れることで、自分も大学で研究してみたくなるような内容でした。

地域の特性を生かした持続可能な儲かる農業ビジネス

【夏期特別講座H】 2024年7月24日 13:00~15:00

株式会社AKjapan 代表取締役 有山 政彦 先生

本校の生徒も開発に関わったクラフトコーラ「いこまスイカ割り」誕生までの道のりについて説明を受け、実際に試飲もさせていただきました。それを踏まえて、地域における課題を高校生の視点で考え、生駒市の企業を巻き込んだ実践となりました。

English Science Camp

【夏期特別講座G】 2024年7月24日 11:00~15:30

奈良先端科学技術大学院大学 留学生の皆様

日本独自の食文化であり奈良にも産地がある素麺を、留学生と英語でコミュニケーションを取りながらともに調理しました。その後食に関するSDGsの課題についてワークショップを行いました。グループ討議を経て、最後には英語で発表をすることができました。

AIは人の仕事を奪うのか? ~AI時代の人間の役割~

【夏期特別講座F】 2024年7月23日 13:00~15:00

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学領域 嶋利 一真 先生

話題のChat GPTを実際に使ってみたり、実際に簡単なプログラミングを考えてみたりすることを通じて、AIの得意なことと苦手なことについて学びました。人がAIに取って代わられないためにはこれから何を学ぶべきか、深く考える機会となりました。

お茶を通して人も自然として在る未来

【夏期特別講座E】 2024年7月23日 10:00~12:00

健一自然農園 代表 伊川 健一 先生

SDGsに関する様々な課題について伊川先生からご紹介をいただくとともに、グループ討議を経てよりよい社会に向けての意見を出し合いました。健一自然農園のお茶をいただきながら、環境問題について考えることができました。

植物が産生する"薬品成分"の多様性に関する研究

【夏期特別講座D】 2024年7月22日 13:00~15:00

奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 峠 隆之 先生

植物が産生する様々な生物活性物質の産生メカニズムについて、解明研究の歴史と峠先生の研究をご紹介いただきました。先生自身のご経験や研究をはじめた経緯など、貴重な話が聞けました。また端末を用いて、成分分析に関わるデータ解析などの実習をすることができました。

商品開発と社会貢献

【夏期特別講座C】 2024年7月22日 13:00~15:00

清栄薬品株式会社 代表取締役 清水 幸子 先生

まず清水先生から社会貢献やSDGsに関わる話をはじめ、ご自身の生い立ちや進路決定について貴重な考え方を聞くことができました。その後、本校の生徒と関わりが深いクラフトコーラ「いこまスイカ割り」を試飲させていただき、商品開発について考えることができました。

CD-Rの表面観察

【夏期特別講座B】 2024年7月22日 10:00~12:00

株式会社 島津ぶんせき体験スクール

オンライン形式で、CD-Rのどこにどのような情報が記録されているかを調べました。SPMと呼ばれる顕微鏡の仲間を用いて、レンズを使わずに針のようなもので調べたいものの表面をなぞることで、細やかな形や硬さを研究できました。

実験で学ぶ光の不思議 ~光の反射・屈折からホログラムまで

【夏期特別講座A】 2024年7月17日 13:00~15:30

北見工業大学 地域未来デザイン工学科 原田 建治 先生

高校物理の光の分野の演示実験を通して、光学を視覚的に学習しました。さらに大学での最新研究成果のデモンストレーションを見ることができ、理系学部への進学について視野が広がりました。

令和6年度 SSHタイ海外研修 事前研修

2024年7月16日

本校メディアルームにて、訪問先であるカセサート大学附属高等学校(KULS校)の生徒とオンライン会議を実施しました。互いに自己紹介や探究活動の研究テーマの紹介をし、12月の研修に向けての準備を進めました。

SS科学特論 工場見学

2024年6月18日 16:00~17:30

株式会社リングスター

SS科学特論の化学選択者の生徒2名が、株式会社リングスターを訪問しました。化学班の生徒はプラスチックゴミ(ペットボトルのふた)から燃料を合成することを目標に探究活動を行っています。自分たちの探究活動に関わるお話を伺い、実際に製品を製造している工場を見学しました。

※ 株式会社リングスターは、プラスチックで工具箱等を製造している会社です。「みんながプラスチックを正しく選び、正しく捨て、正しく向き合える世の中を作りたい」という思いで、海洋プラスチックに対する取組を実践されています。

生徒の感想より

・最も印象に残ったことは「社会的な学び」です。海洋プラスチックの現状等を知った上で実験を行うことは、実験の予備知識をもつことと同じくらい大切なことだと感じた。このような「実験に関わること」も深く調べたいと思った。

・機械の動作をじっくりと見るのも初めてで、動作の一つ一つがすごく繊細で、見ていて楽しかった。対馬市のゴミ問題を知って、改めて自分が出したゴミをどうしているかについて深く考えることができた。普段からゴミを分別するよう心がけているが、どうしても分別できないものもあるし、それを最小限にするのが人間全員の今からできることだと思った。

奈良県生駒市と長崎県対馬市は自治体と企業等が連携した海洋ごみの回収・発生抑制対策等を実効性の高い、かつ、持続可能な取組とするモデル事業である令和6年度ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業自治体に決定しています。本校及び株式会社リングスターはその連携機関になっています。 環境省HP ![]() ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業

ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業

SS探究AⅠ特別講義(2年生数理情報科)

2024年6月4日 3限~4限 / 5限~6限

奈良女子大学研究員自然科学系物理学領域 教授 狐崎 創 先生

シャボン玉液などを用いた3つの実験をしました。針金の輪にシャボン玉の膜を作って引っ張ったり、石けん膜に熱を与えて様子を観察したりするなど、身近なものの中に潜む物理学を、楽しみながら体感することができました。

第68回 システム制御情報学会 高校生ポスター発表セッション

2024年5月26日 12:30~14:00 in 大阪工業大学梅田キャンパス

本校の数理情報科の3年生徒が、2年次の研究内容をポスター発表しました。「半導体の未来は高校生に任せろ ~オープンソースを採用した拡張性の高いCPUを作った~」をテーマに発表し、QUANSER賞を受賞しました。

生徒の感想より

第一に感じたこととしては楽しかったです。準備の期間を通して「本当にこれで大丈夫かな」という思いになったことが多々ありました。しかし、いざ発表してみるとシンプルに発表する楽しさや大学院生・教授などを含む人への説明のレスポンスそこかえら派生する新たな視点等も非常に興味深く、チームを引っ張りポスター作成及び原稿作り等に励んだ甲斐があると感じました。

また、他の参加していた高校生の研究内容に感化される部分がありました。質疑応答や休憩時間で会話して普段では聞けないような話も聞くことができ、非常に有意義な時間を過ごせたと思います。

第70回 日本生化学会近畿支部例会 高校生ポスター発表

2024年5月25日 in 国立循環器病研究センター

科学部の生徒がポスター発表に参加しました。「チャコウラナメクジのカフェインに対する忌避反応を用いた作物への食害防除」、「音が植物に及ぼす影響 ~持続可能な農業に向けた小さな1歩~」をテーマに発表しました。