青翔観察台

青翔観察台とは

・生物の先生である出口校長先生が、学校周辺で見られる植物や虫などの生き物、またそれらの巣などを、

時には生きたまま展示し、その生態等をじっくり観察できるようにしたものです。

解説には生き物の特徴やマメ知識が記されていて、観察のポイント等も知ることができます。

索引はこちら

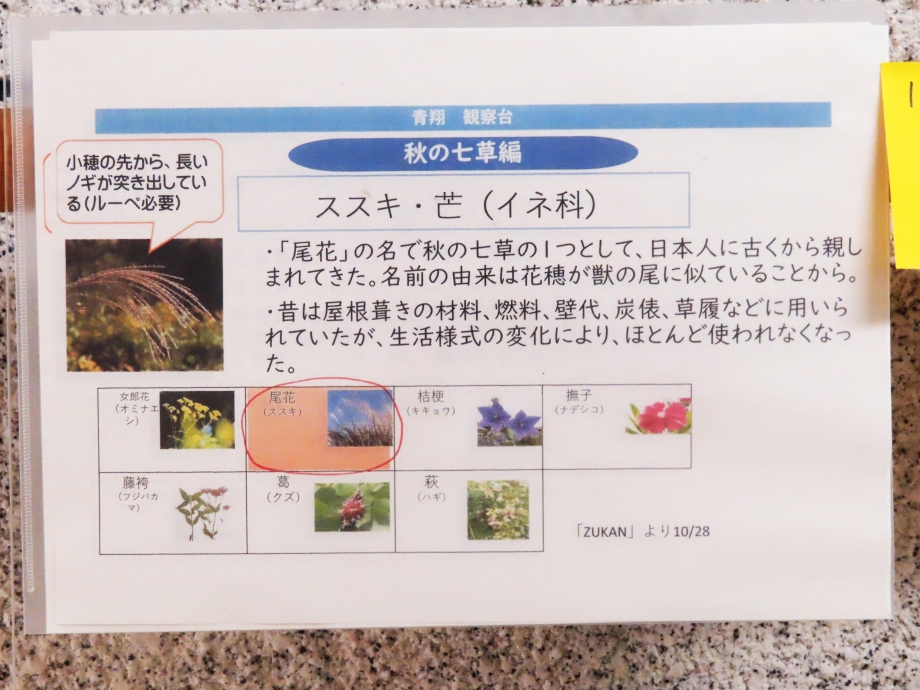

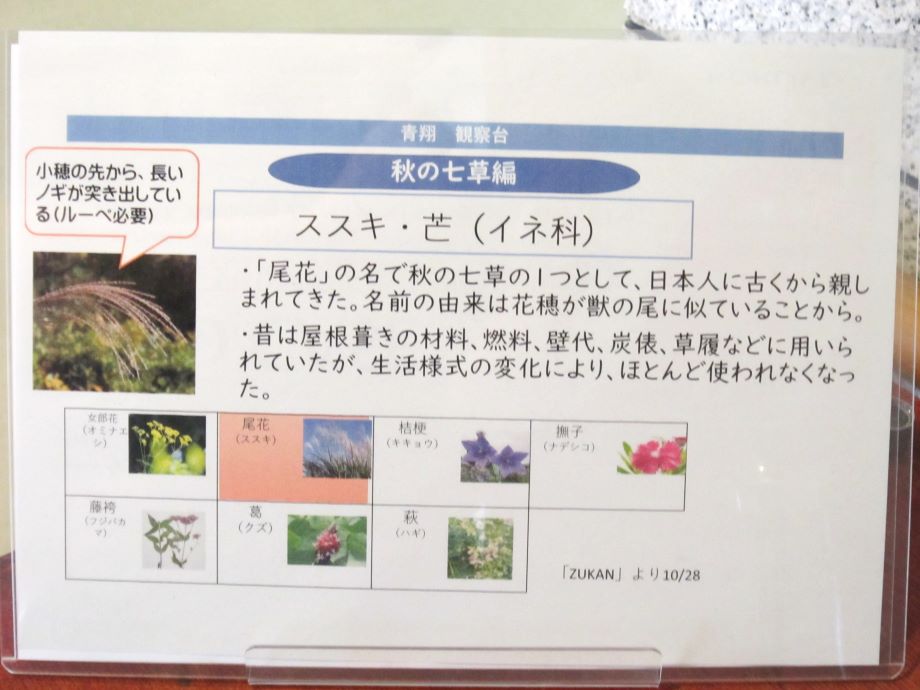

ススキ・芒(イネ科) 10月7日

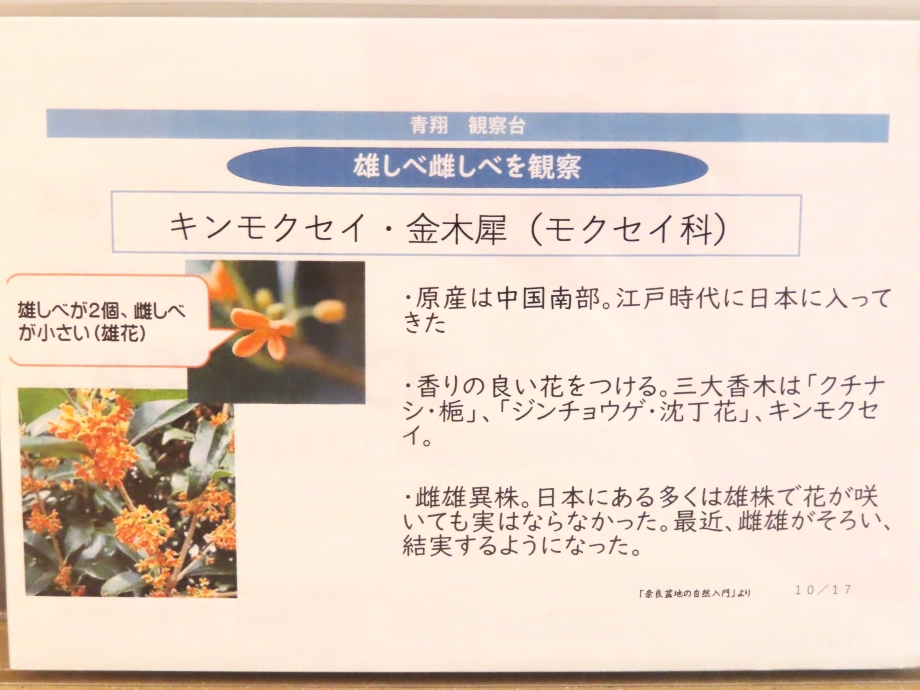

キンモクセイ・金木犀(モクセイ科) 10月7日

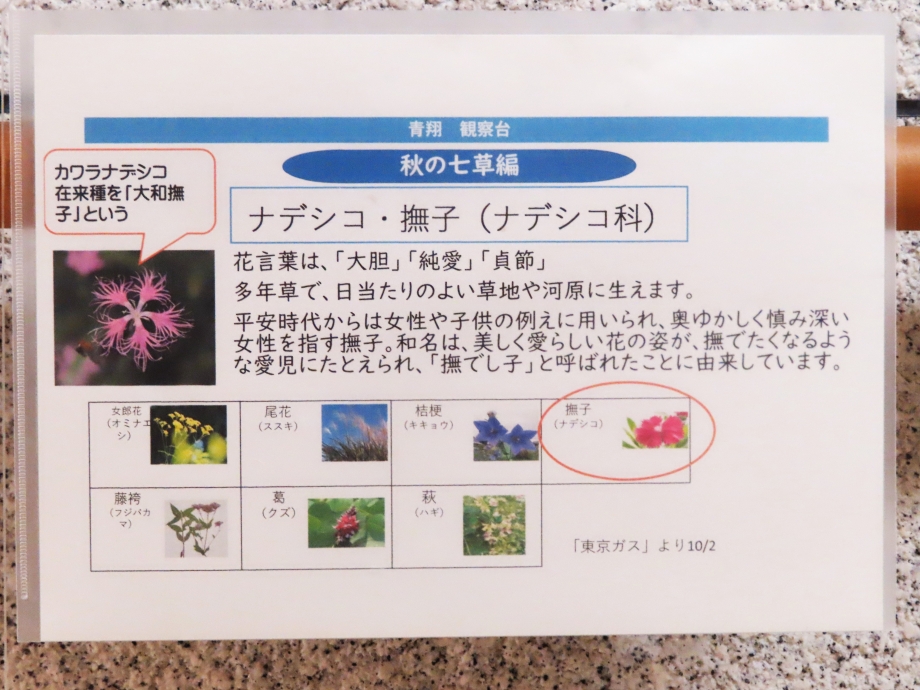

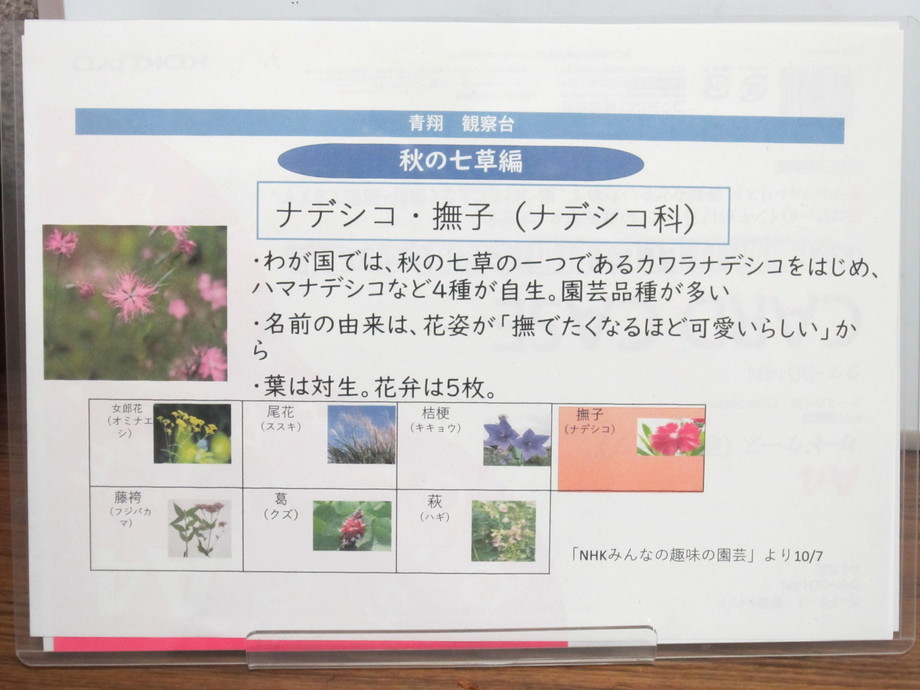

ナデシコ・撫子(ナデシコ科) 10月3日

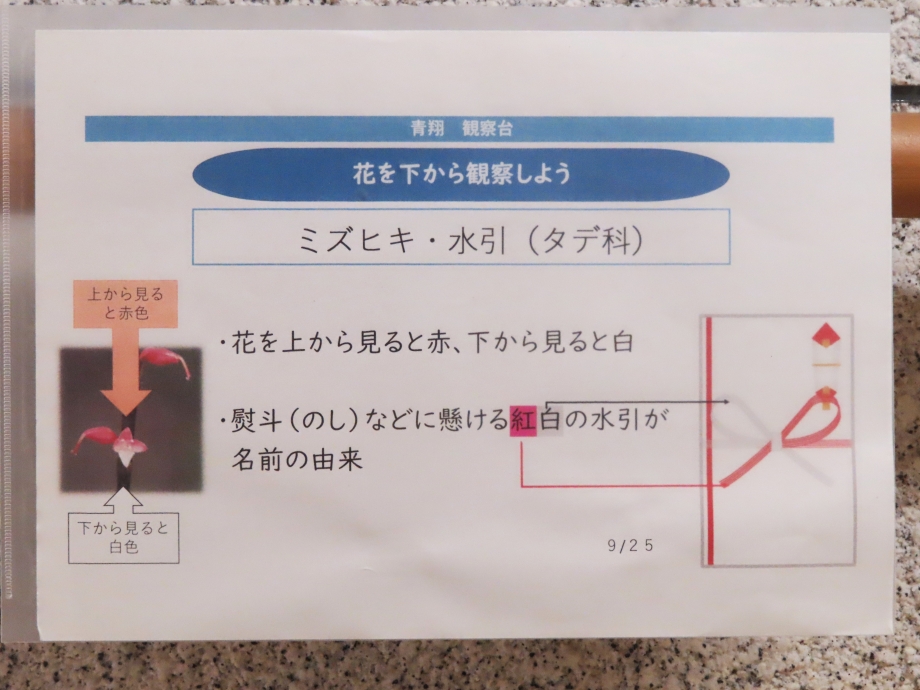

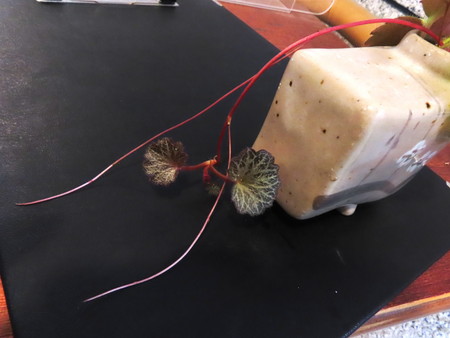

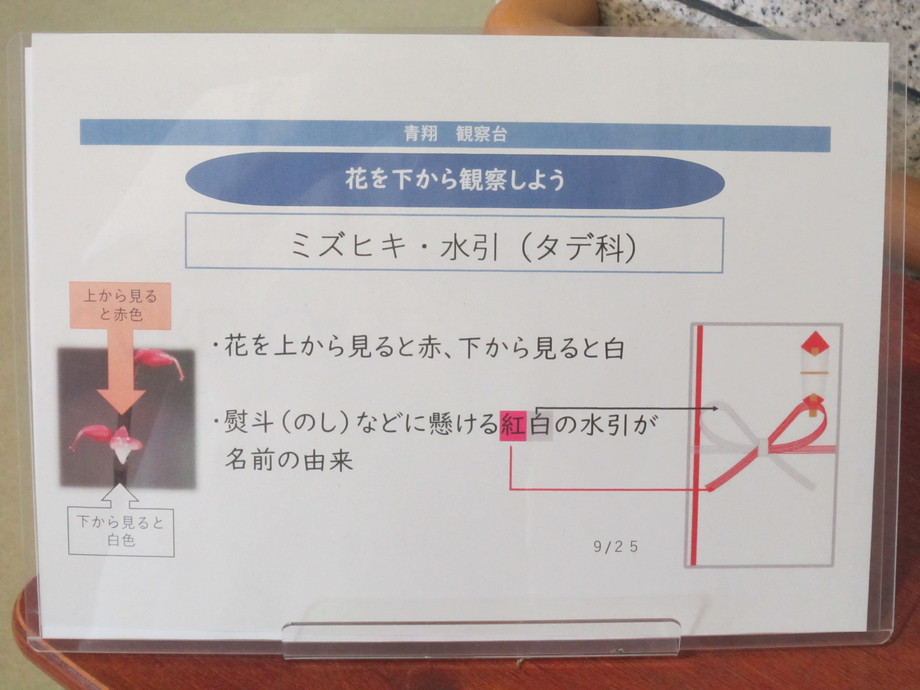

ミズヒキ・水引(タデ科) 10月1日

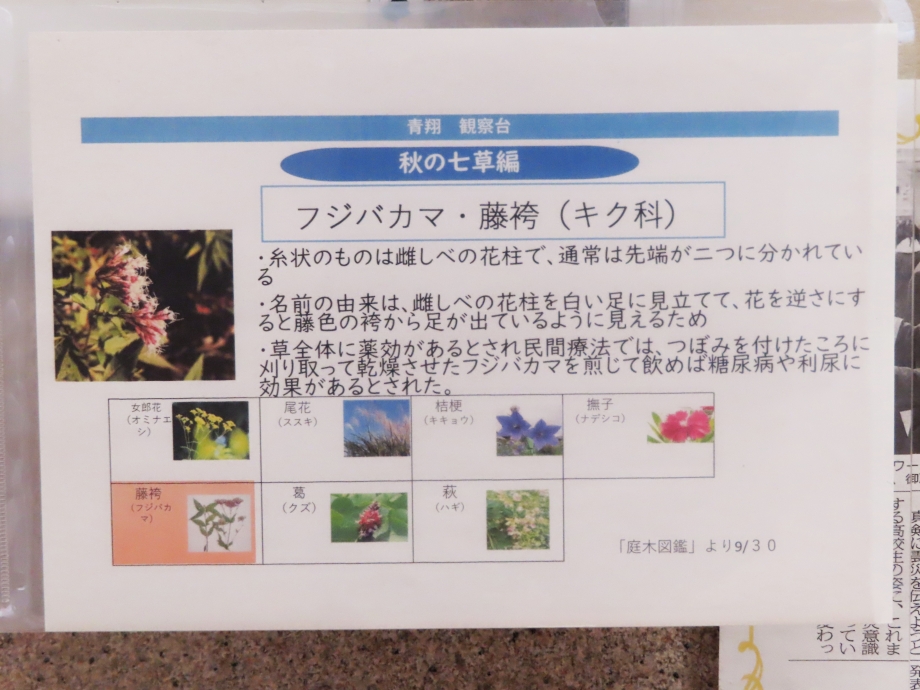

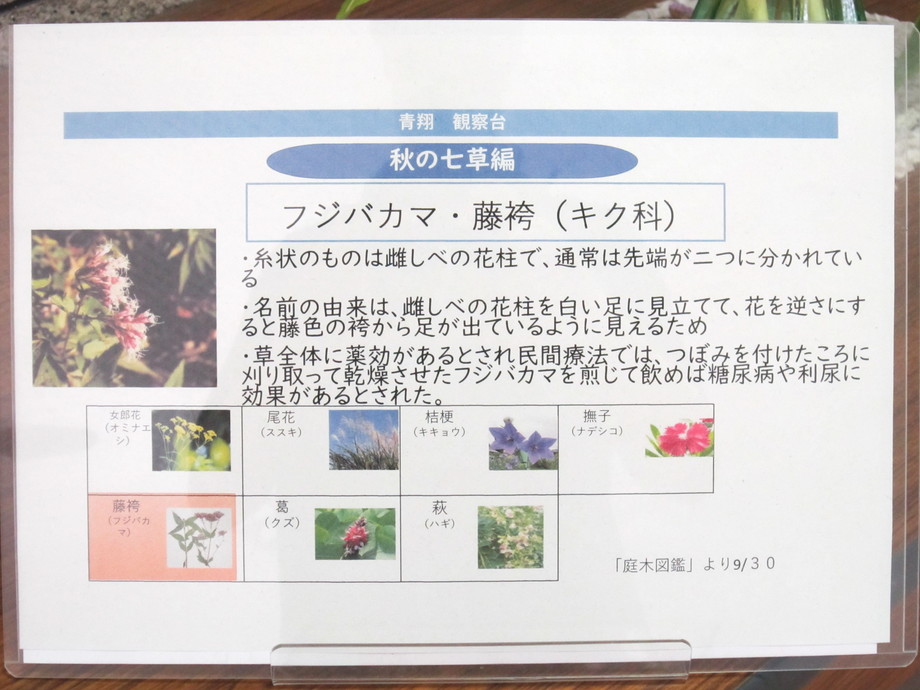

フジバカマ・藤袴(キク科) 10月1日

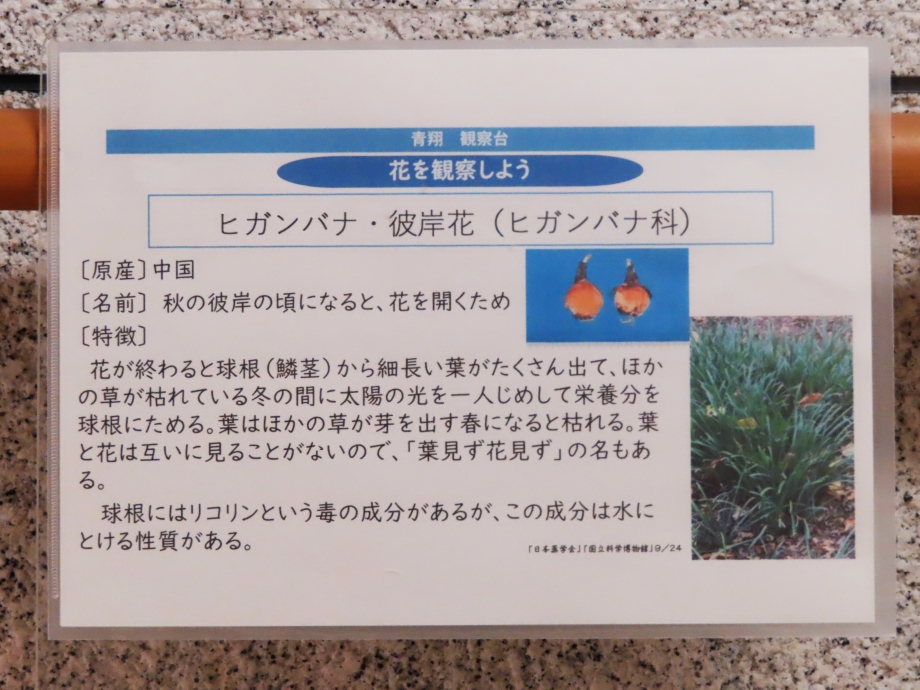

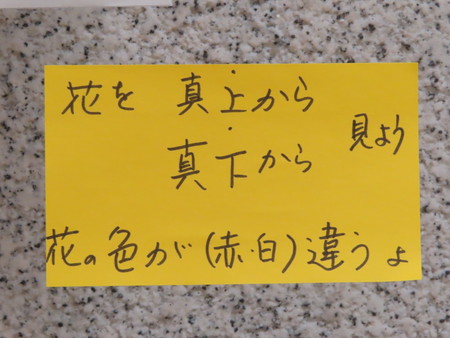

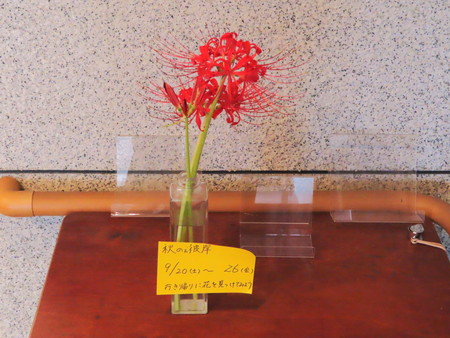

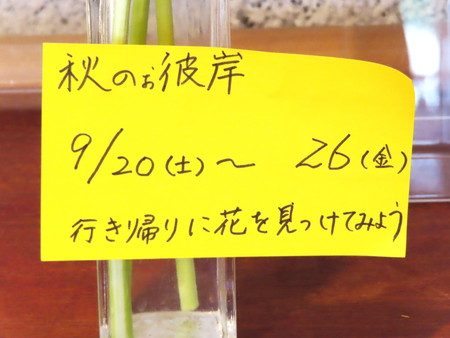

ヒガンバナ・彼岸花(ヒガンバナ科) 9月25日

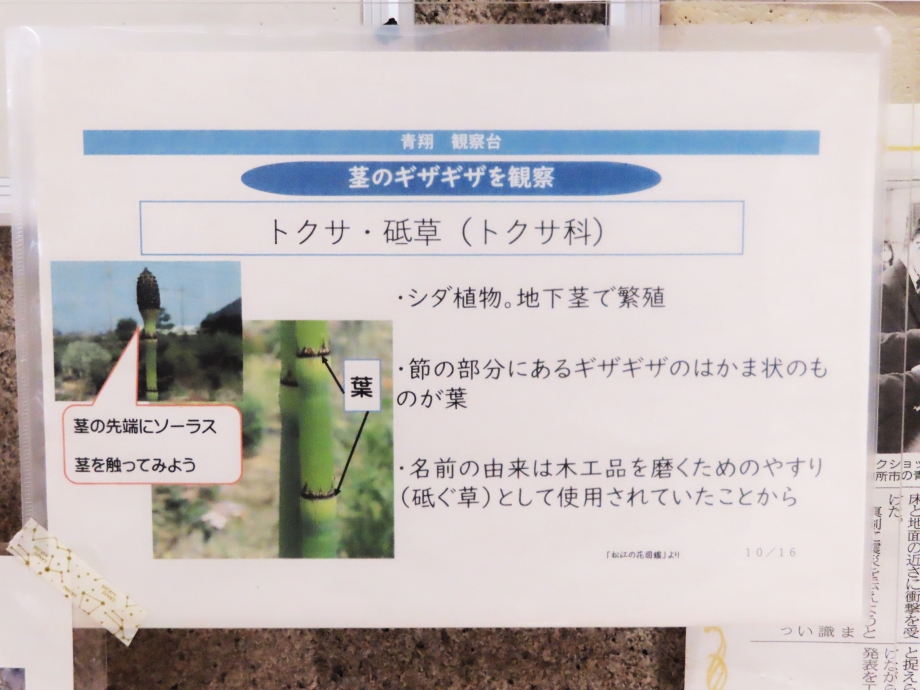

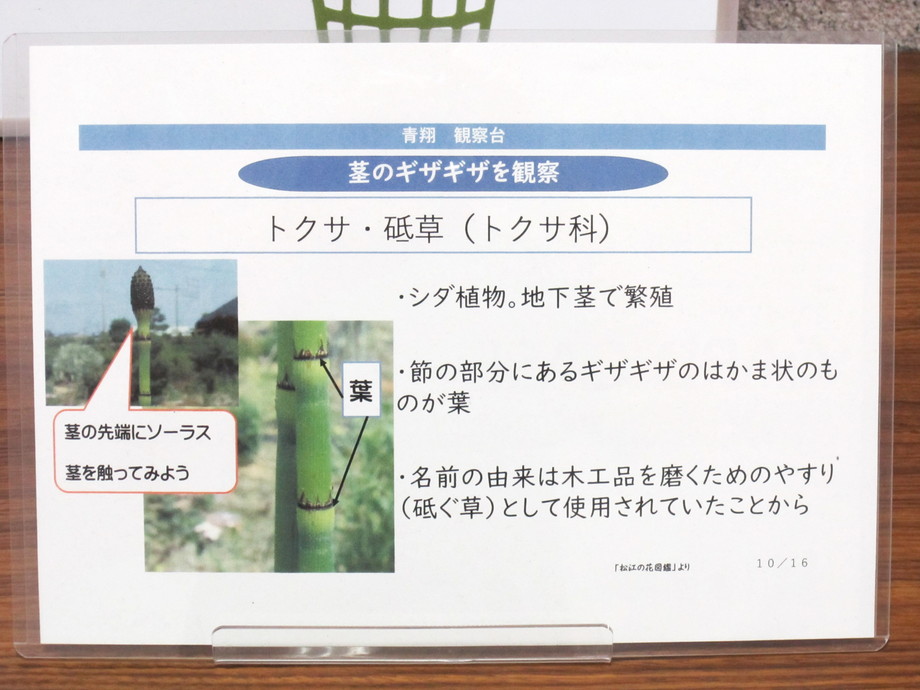

トクサ・砥草(トクサ科) 9月25日

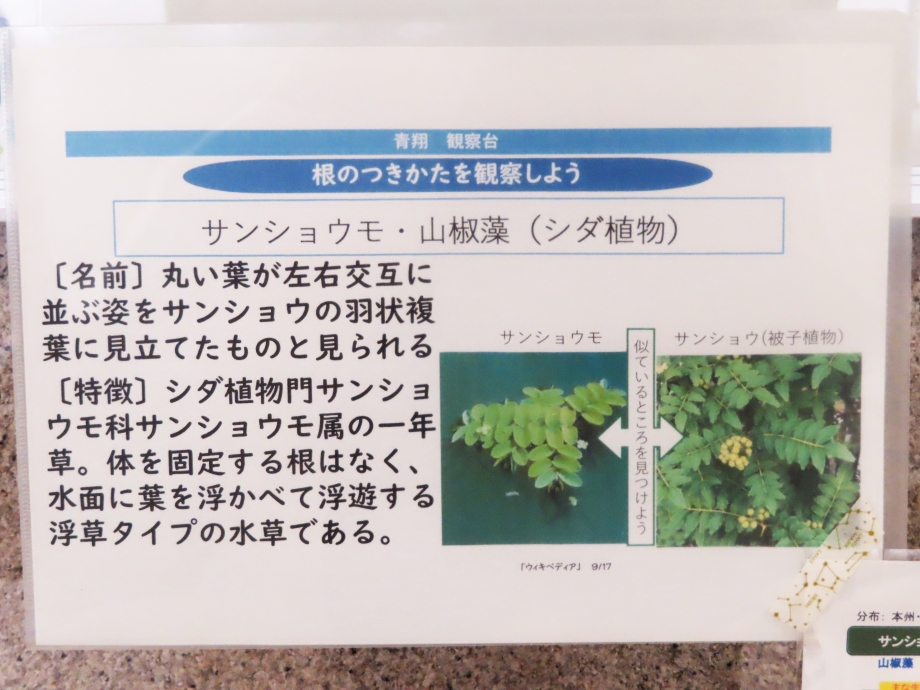

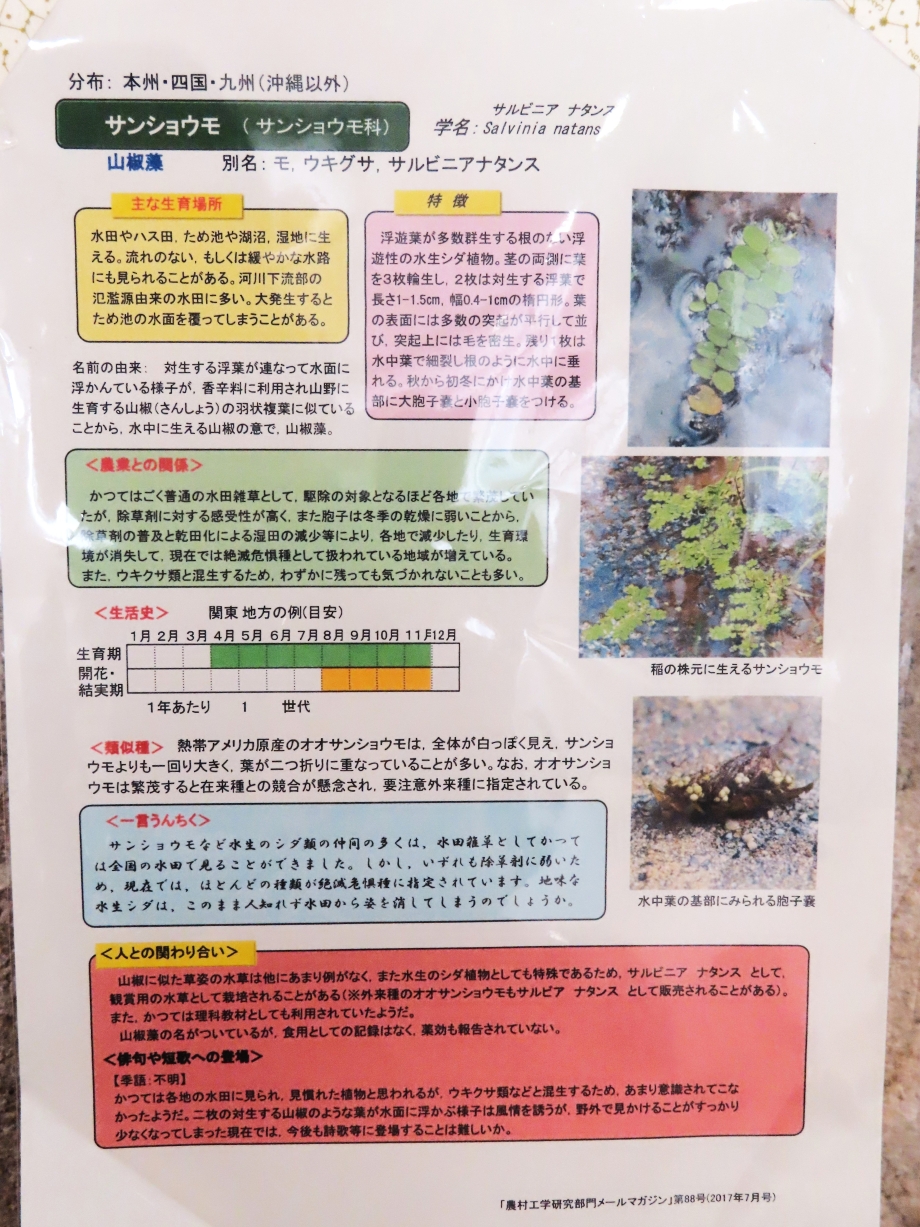

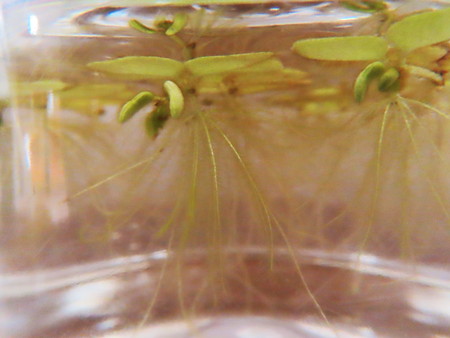

サンショウモ・山椒藻(シダ植物) 9月25日

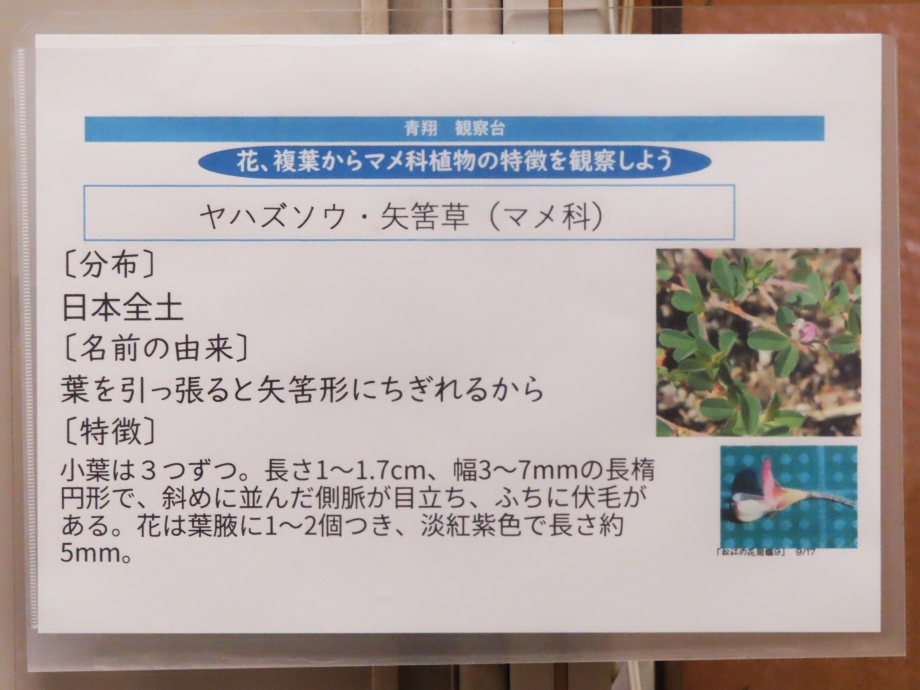

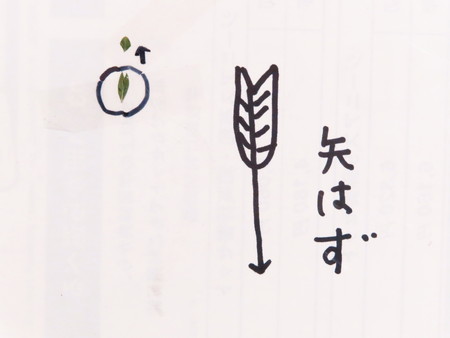

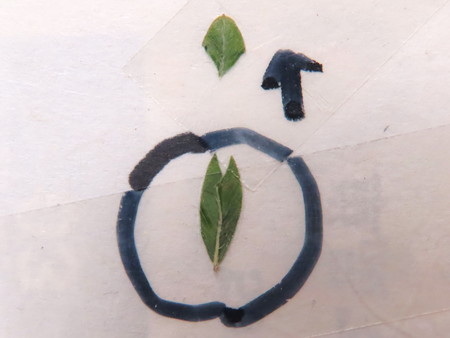

ヤハズソウ・矢筈草(マメ科) 9月18日

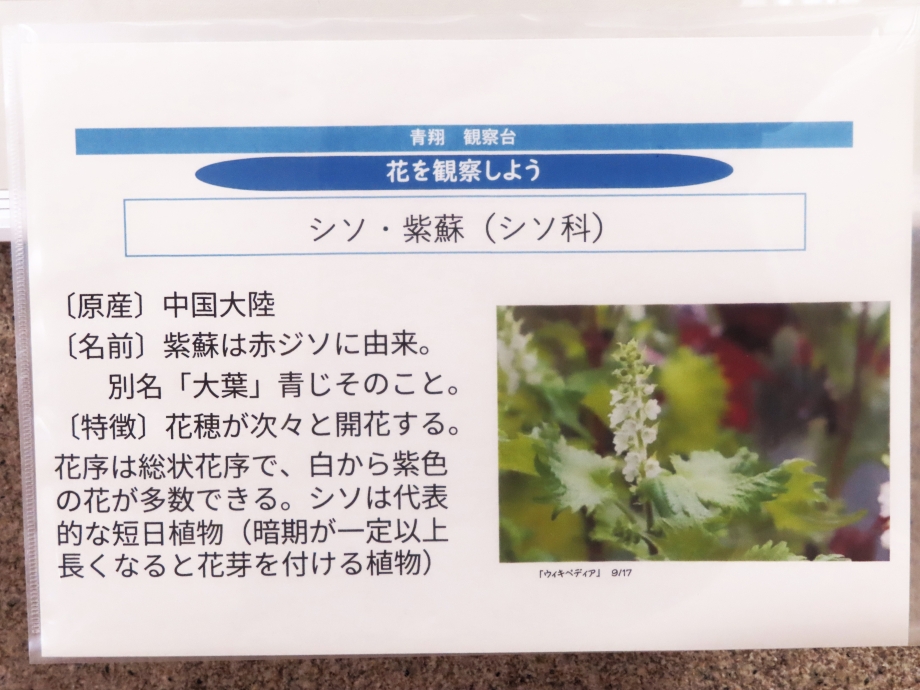

シソ・紫蘇(シソ科) 9月18日

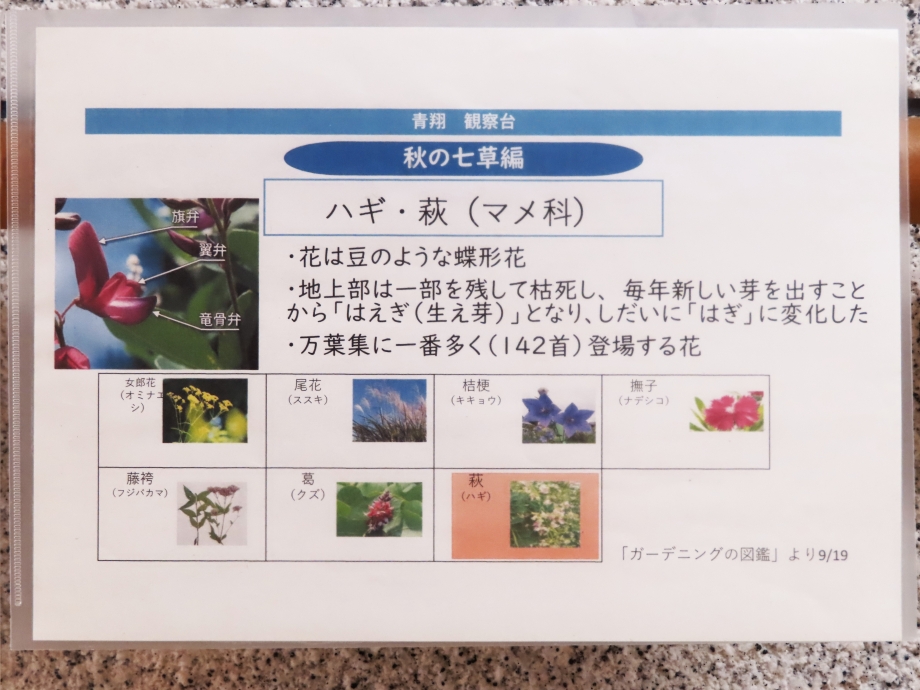

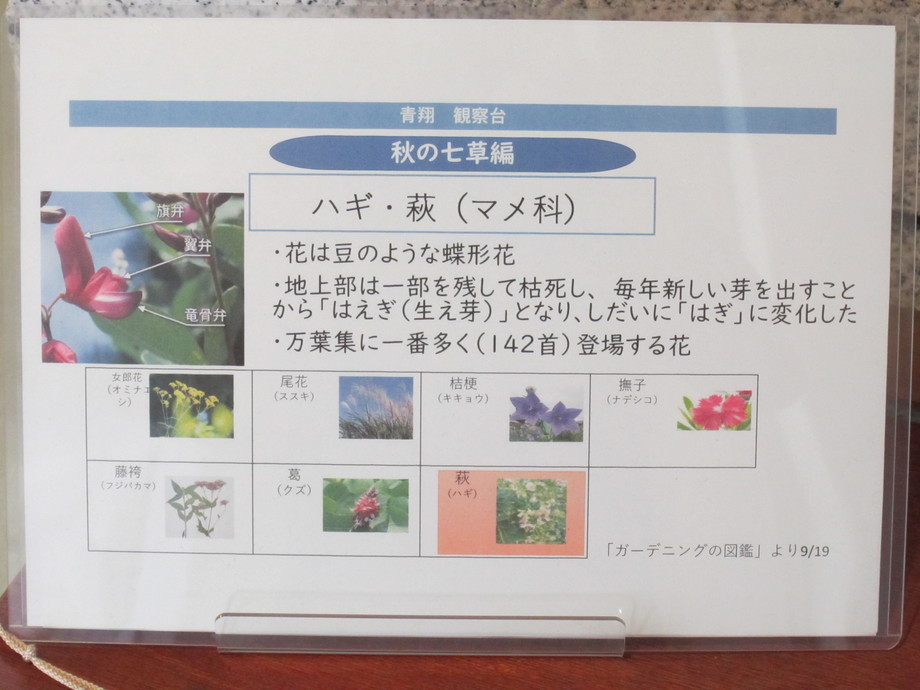

ハギ・萩(マメ科) 9月8日

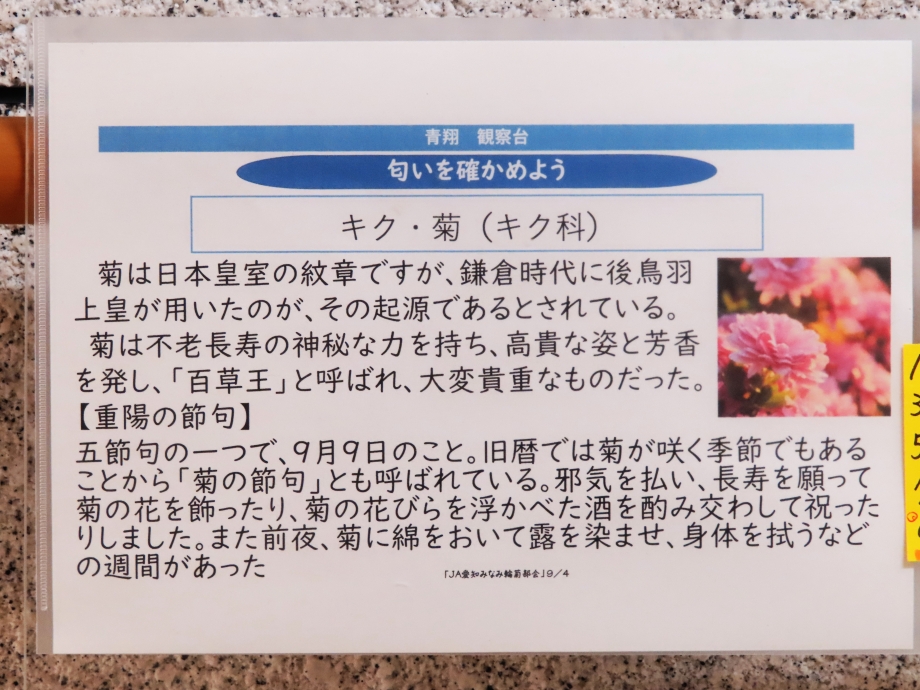

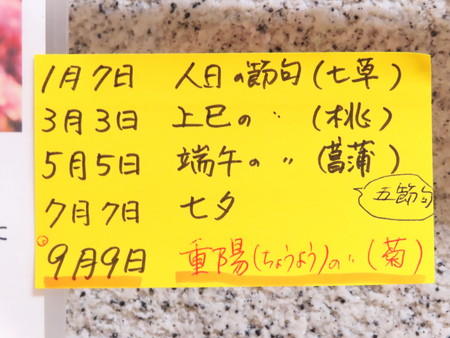

キク・菊(キク科) 9月4日

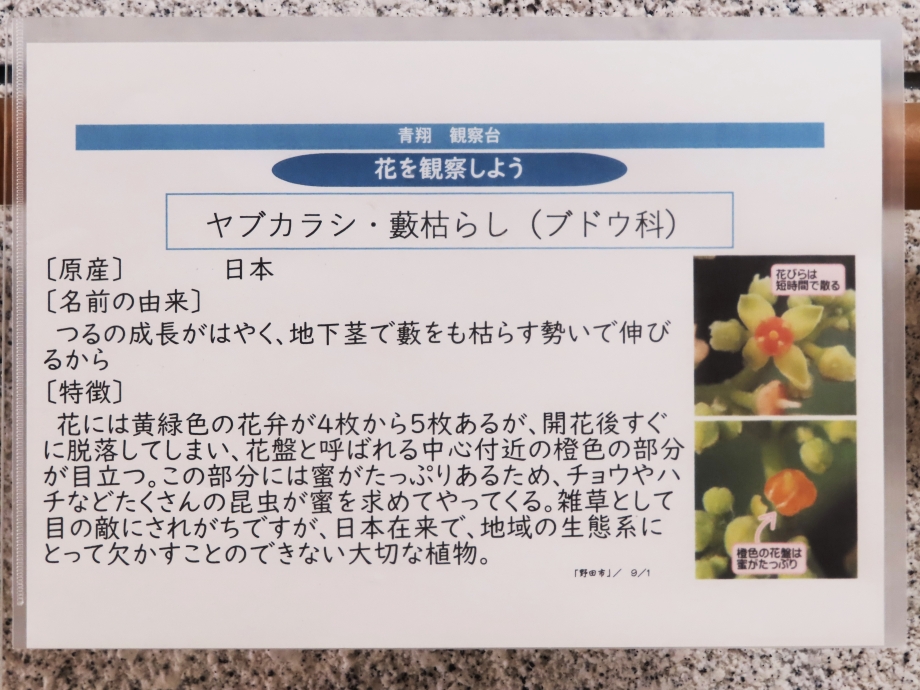

ヤブカラシ・藪枯らし(ブドウ科) 9月2日

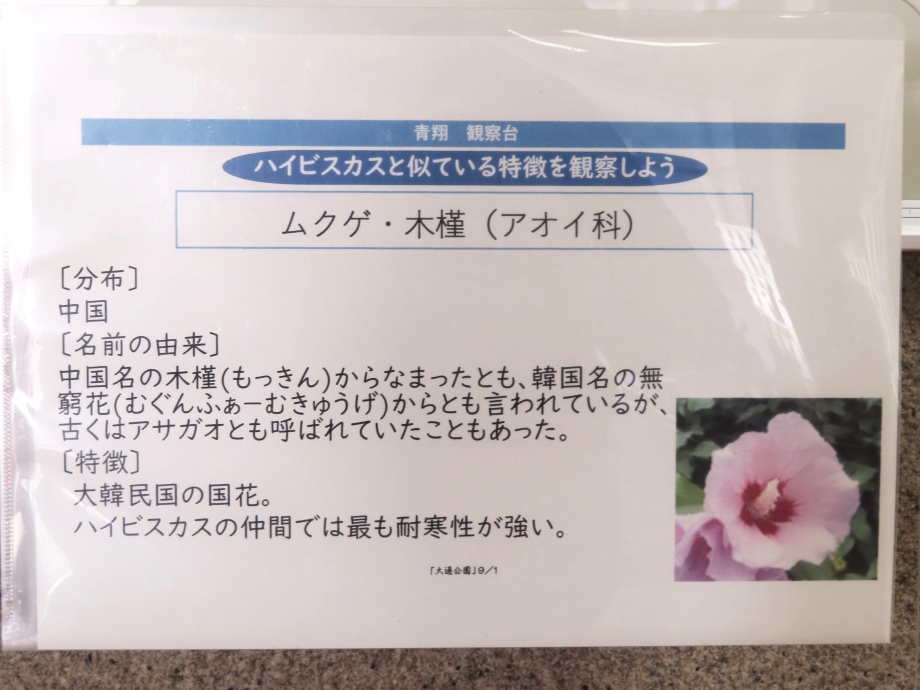

ムクゲ・木槿(アオイ科) 9月1日

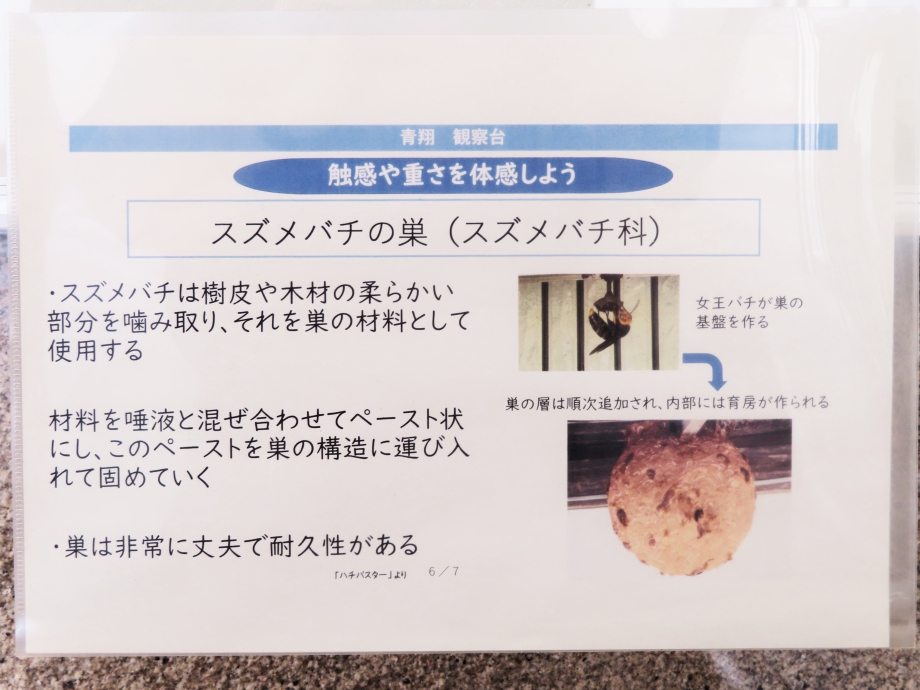

スズメバチの巣(スズメバチ科) 8月27日

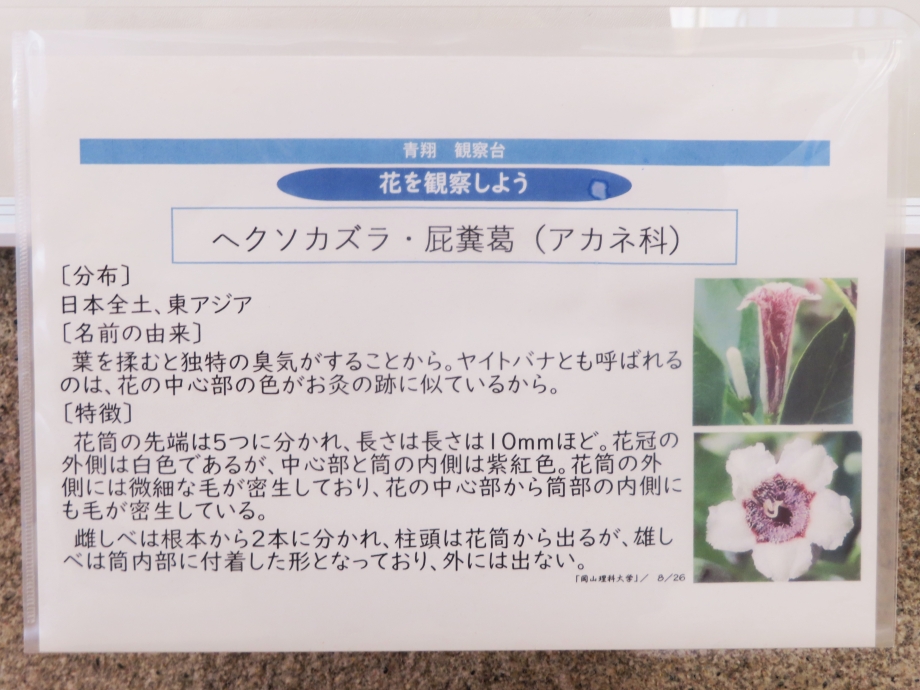

ヘクソカズラ・屁糞葛(アカネ科) 8月27日

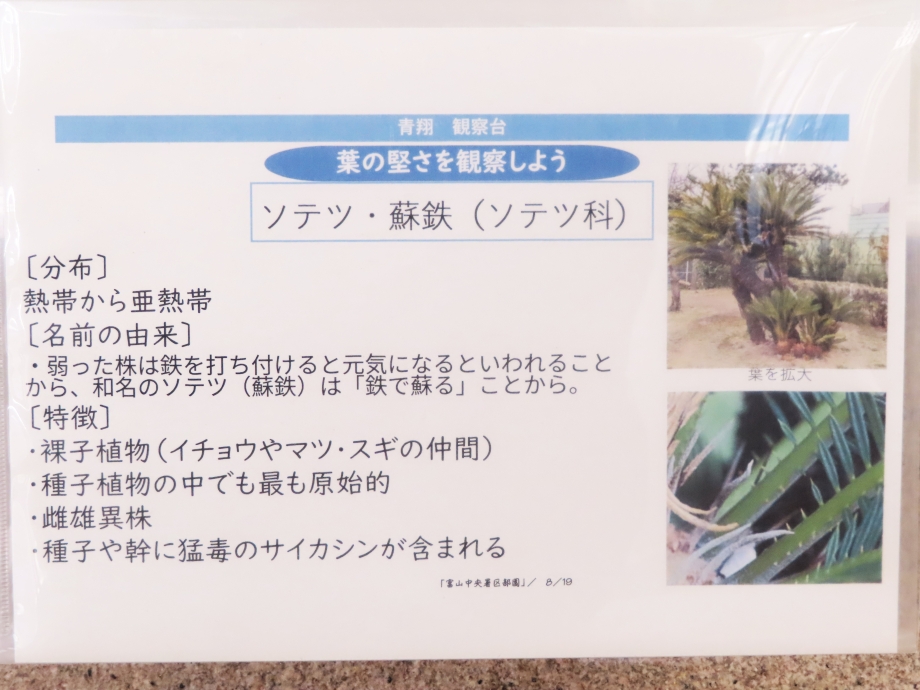

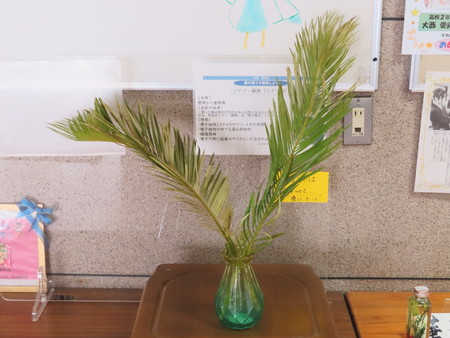

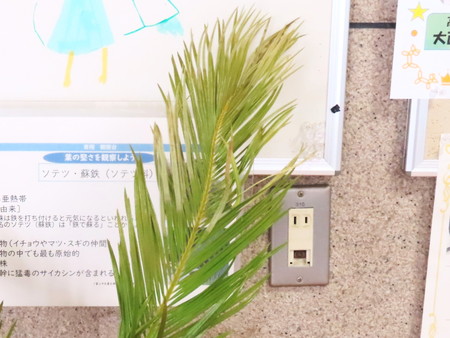

ソテツ・蘇鉄(ソテツ科) 8月21日

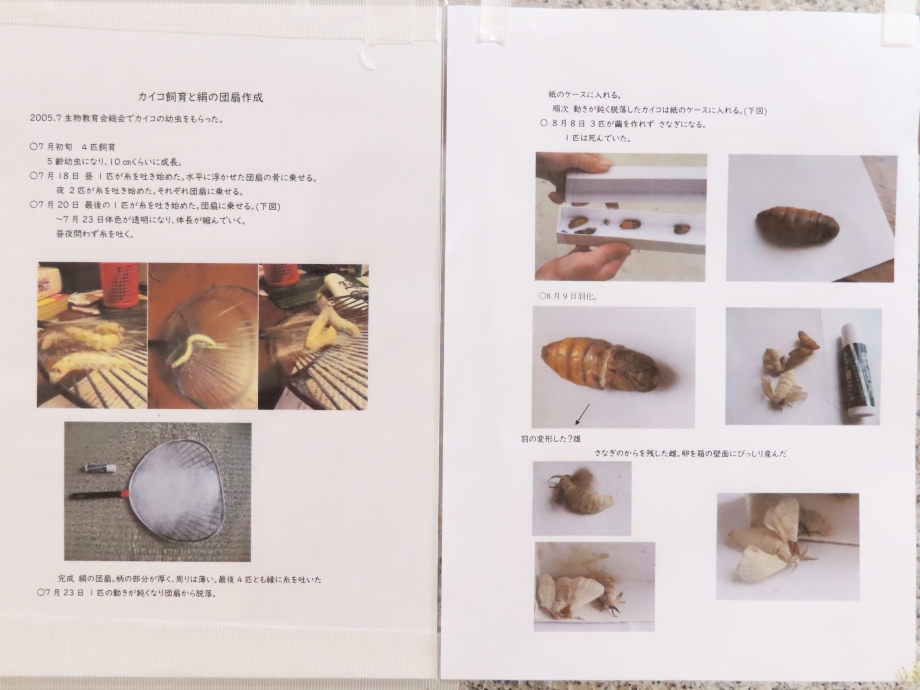

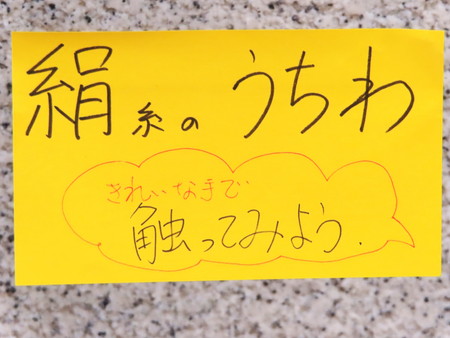

絹糸のうちわ 8月21日

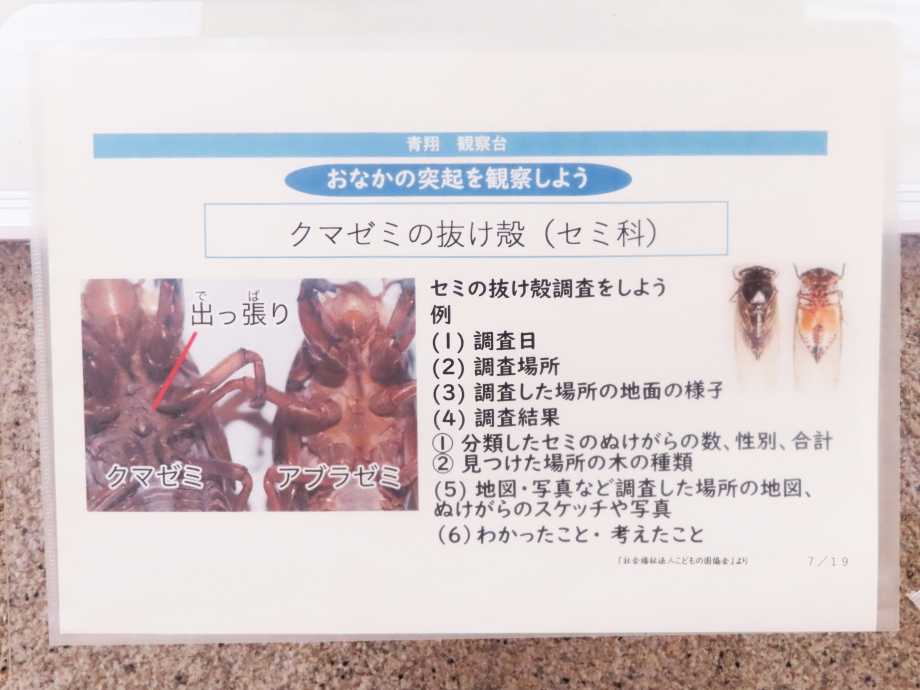

クマゼミの抜け殻(セミ科) 7月17日

※虫(ヌケガラ)注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら

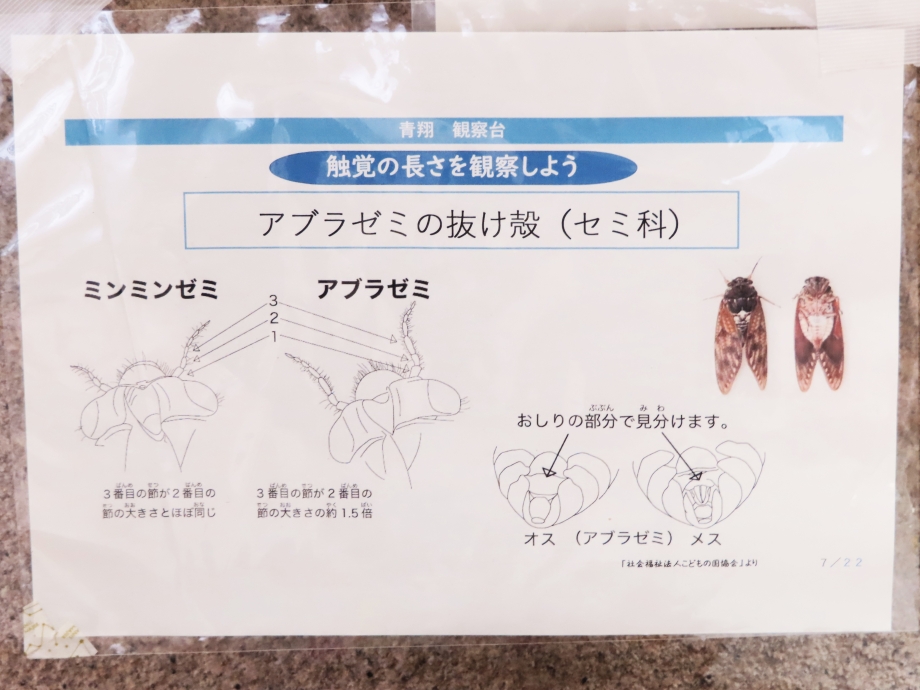

アブラゼミの抜け殻(セミ科) 7月17日

※虫(ヌケガラ)注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら

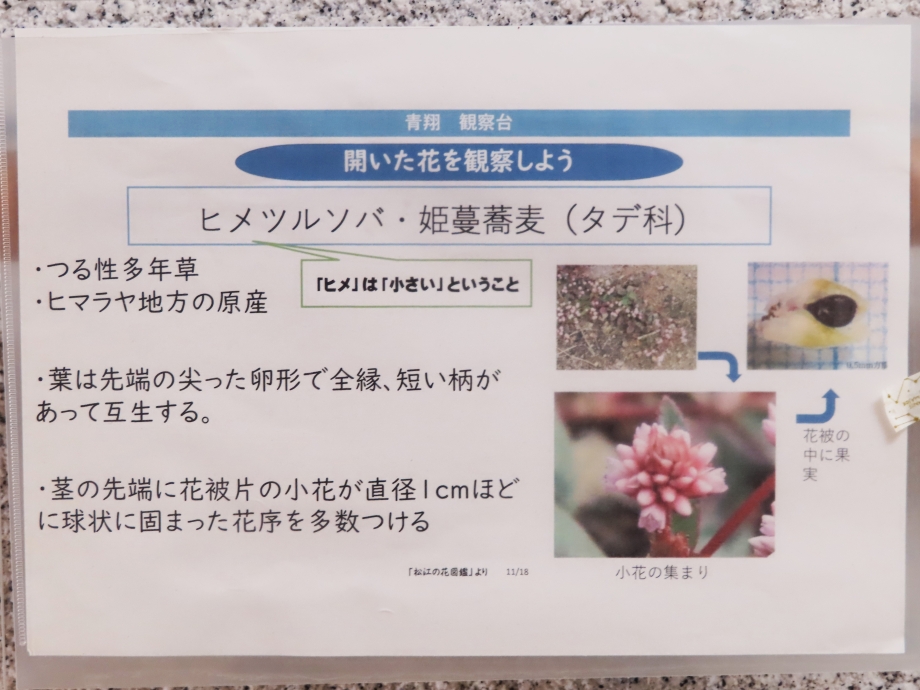

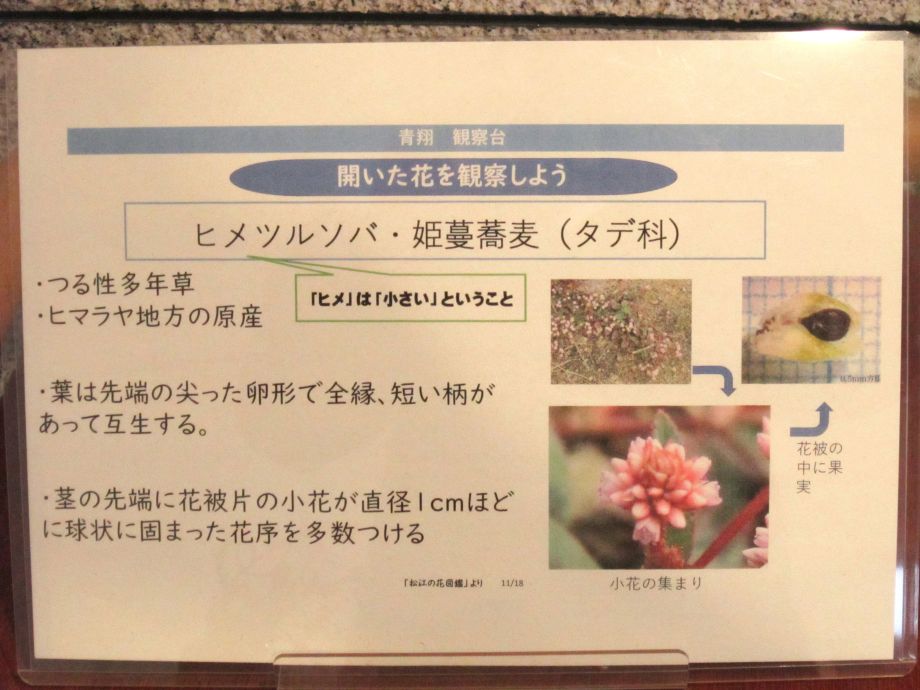

ヒメツルソバ・姫蔓蕎麦(タデ科) 7月10日

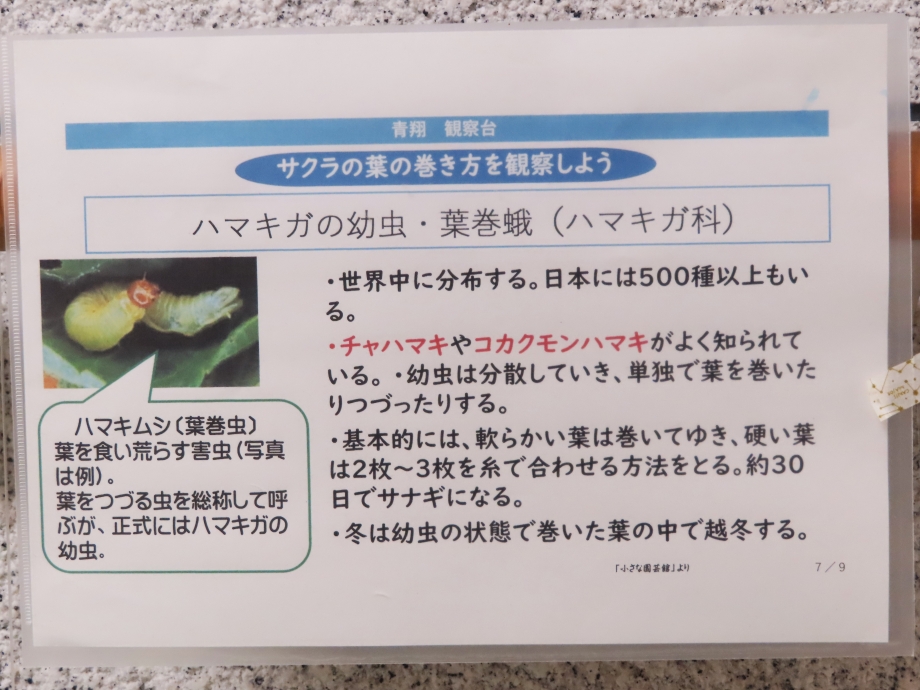

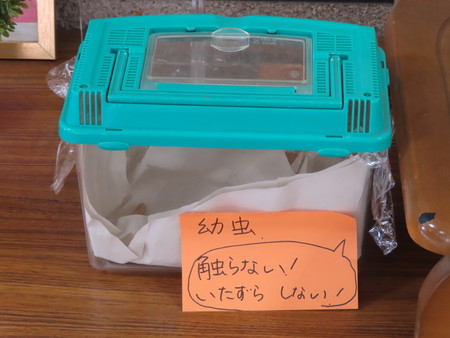

ハマキガの幼虫・葉巻蛾(ハマキガ科) 7月7日

7月15日、羽化しました。

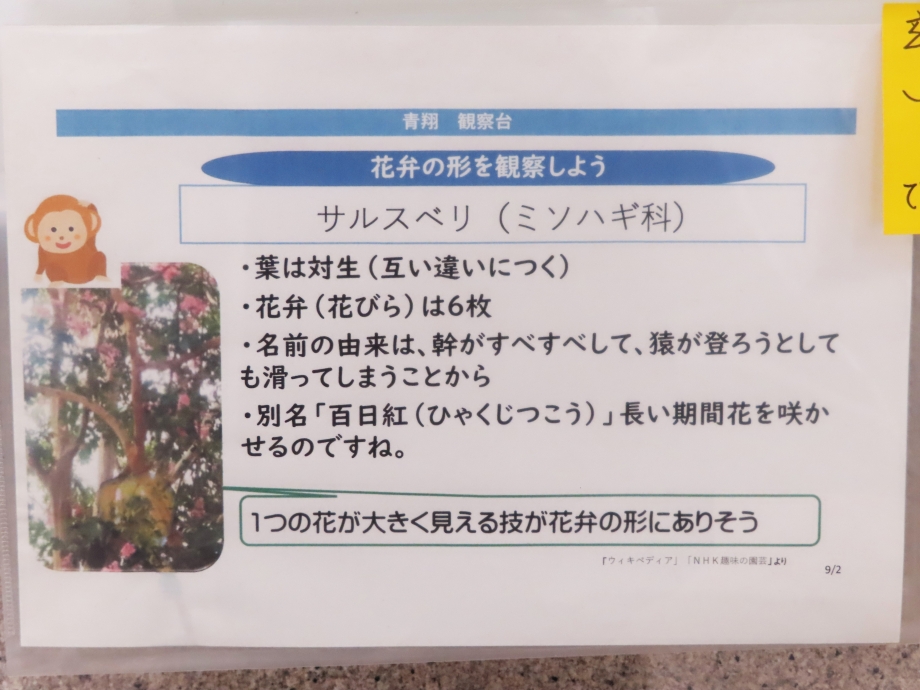

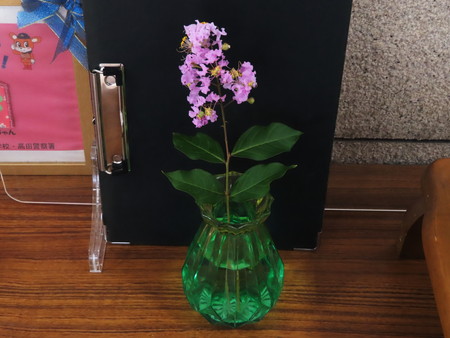

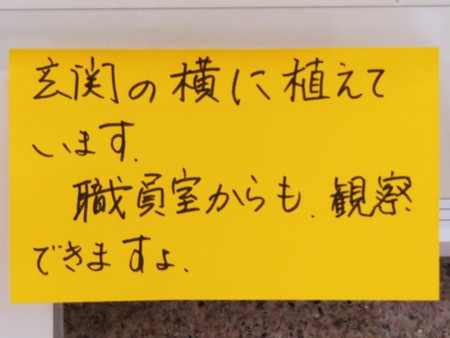

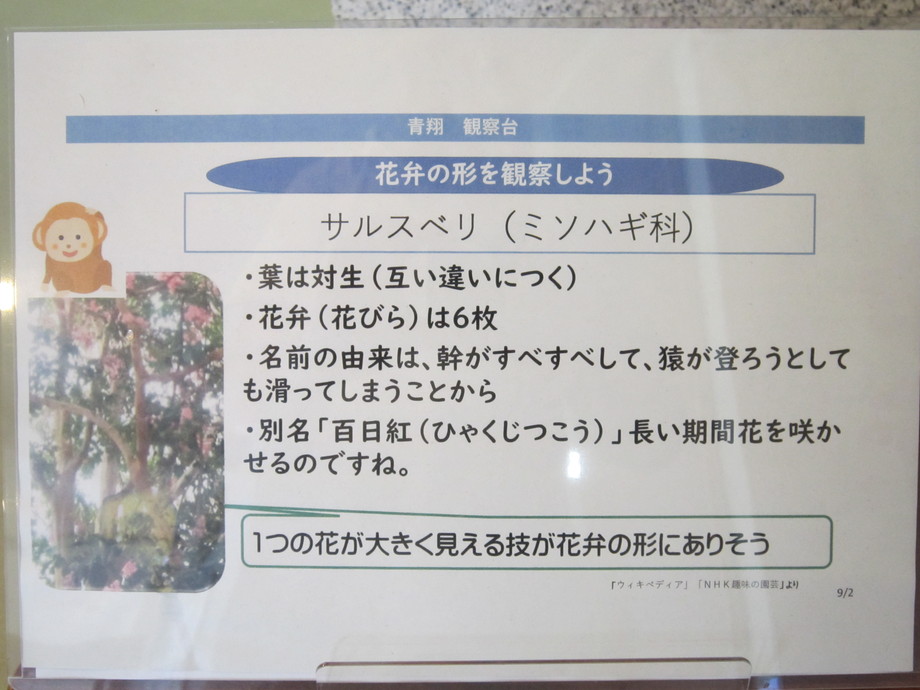

サルスベリ(ミソハギ科) 7月7日

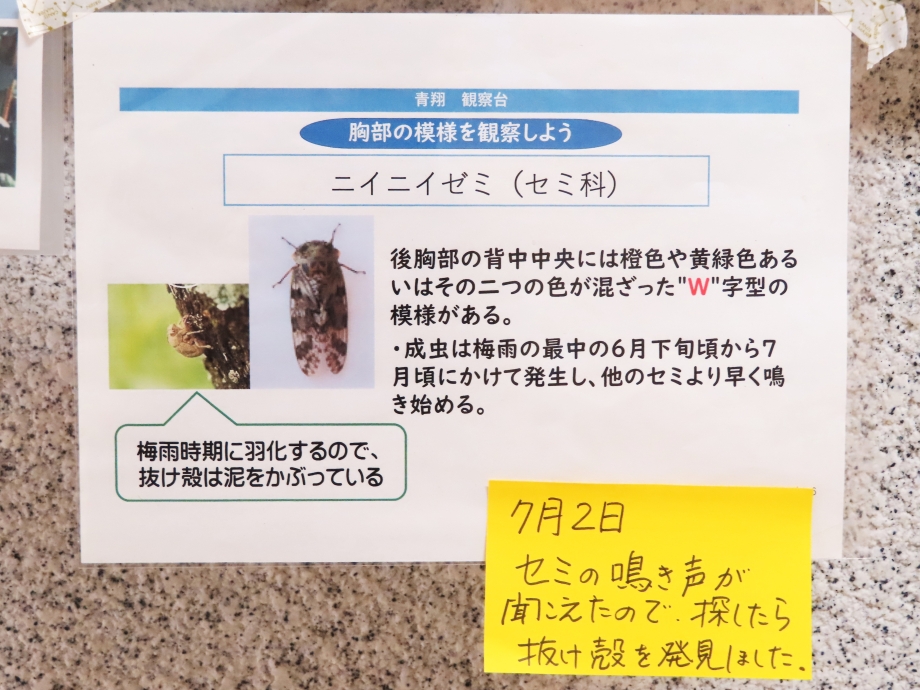

ニイニイゼミ(セミ科) 7月3日

※虫(ヌケガラ)注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら

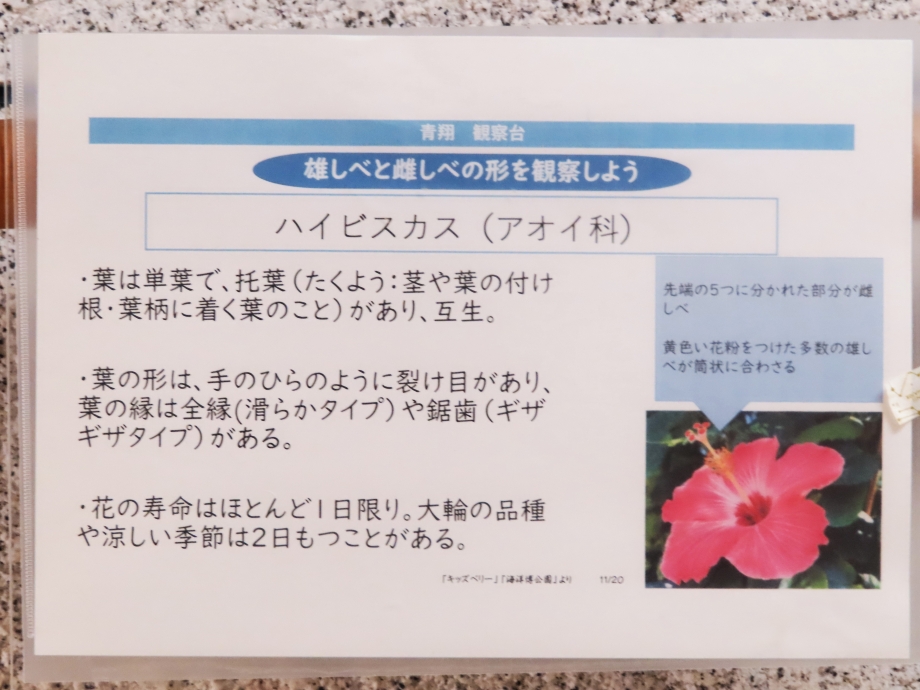

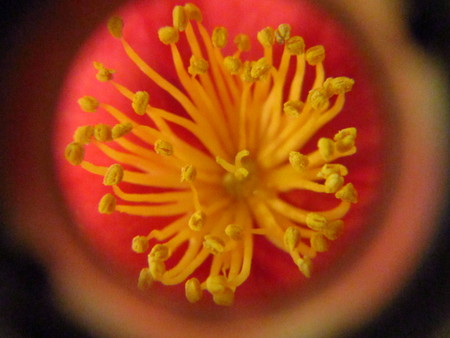

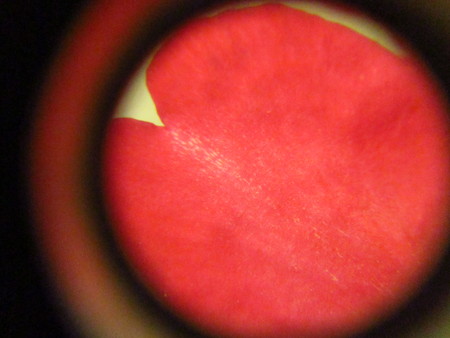

ハイビスカス(アオイ科) 7月3日

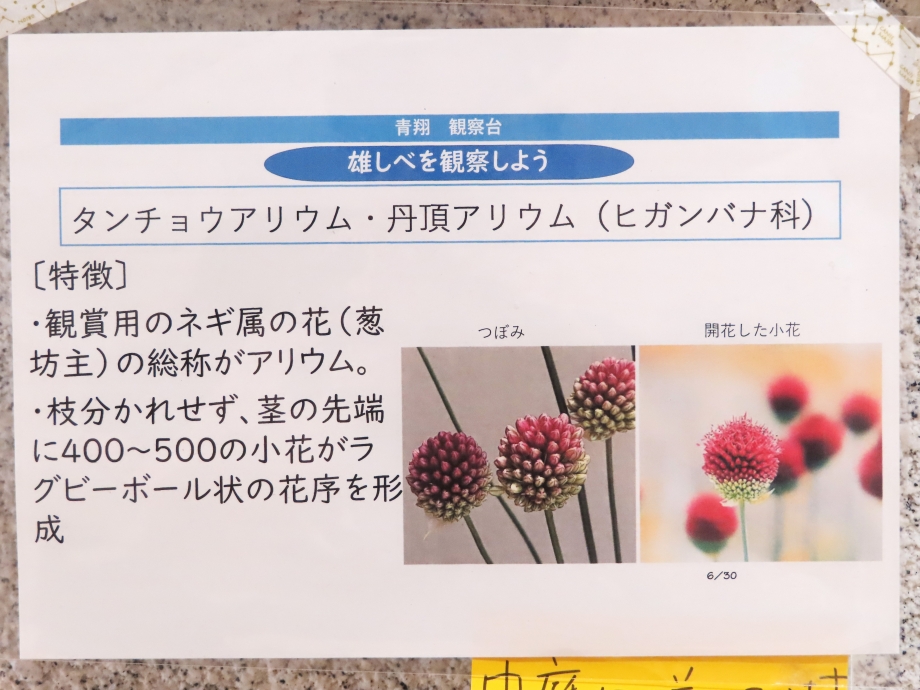

タンチョウアリウム・丹頂アリウム(ヒガンバナ科) 6月30日

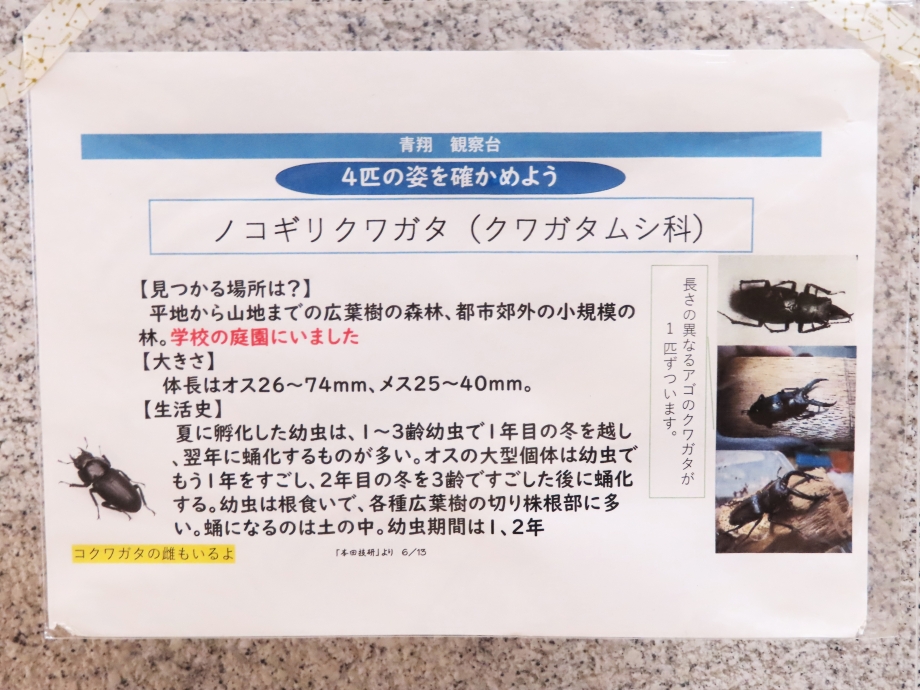

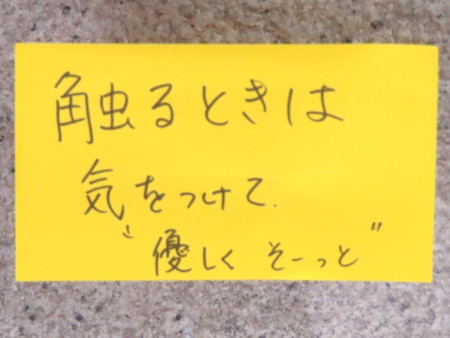

ノコギリクワガタ(クワガタムシ科) 6月25日

※虫注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら

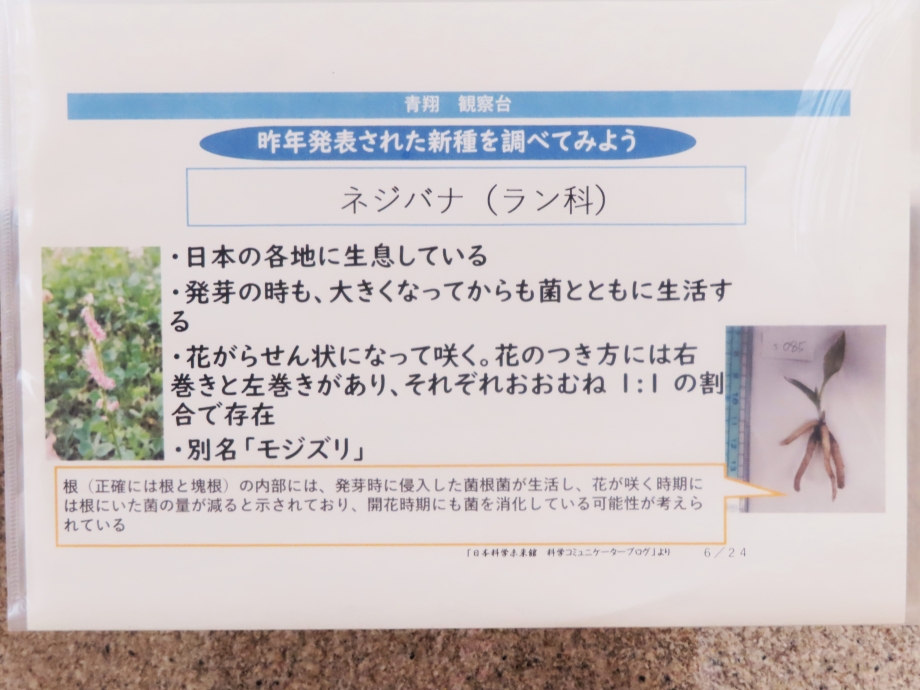

ネジバナ(ラン科) 6月25日

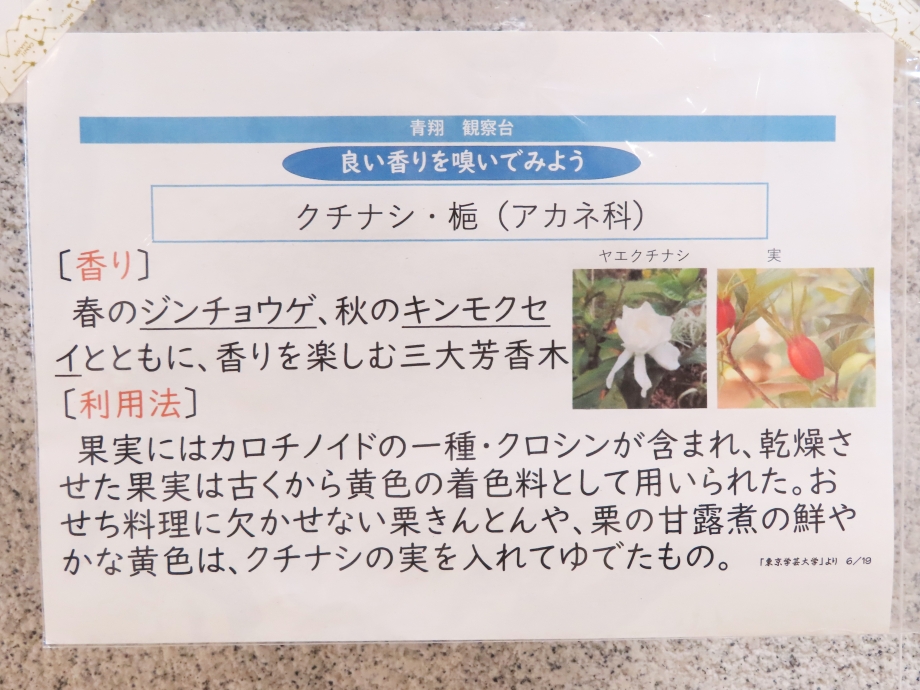

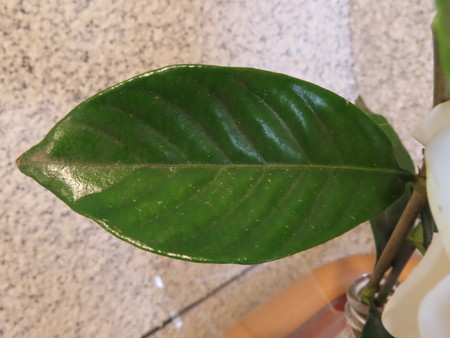

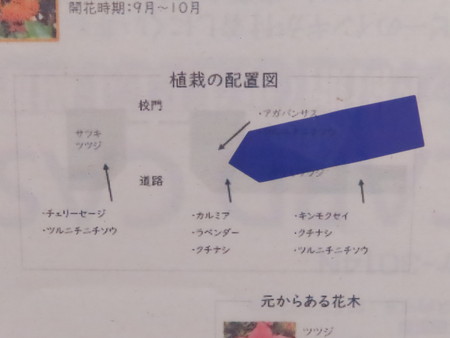

クチナシ・梔(アカネ科) 6月24日

こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。

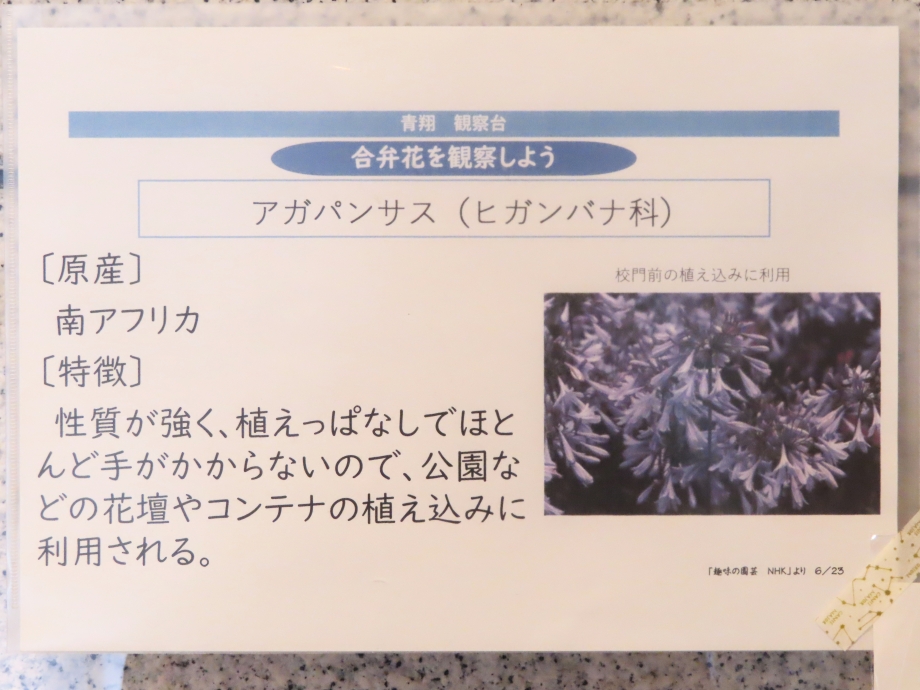

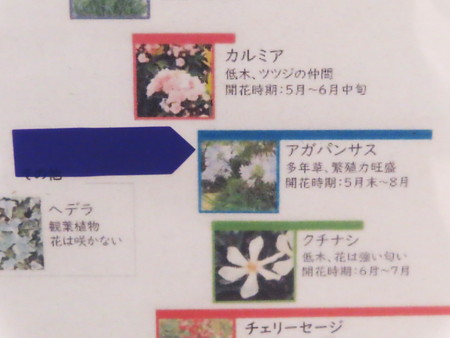

アガパンサス(ヒガンバナ科) 6月20日

こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。

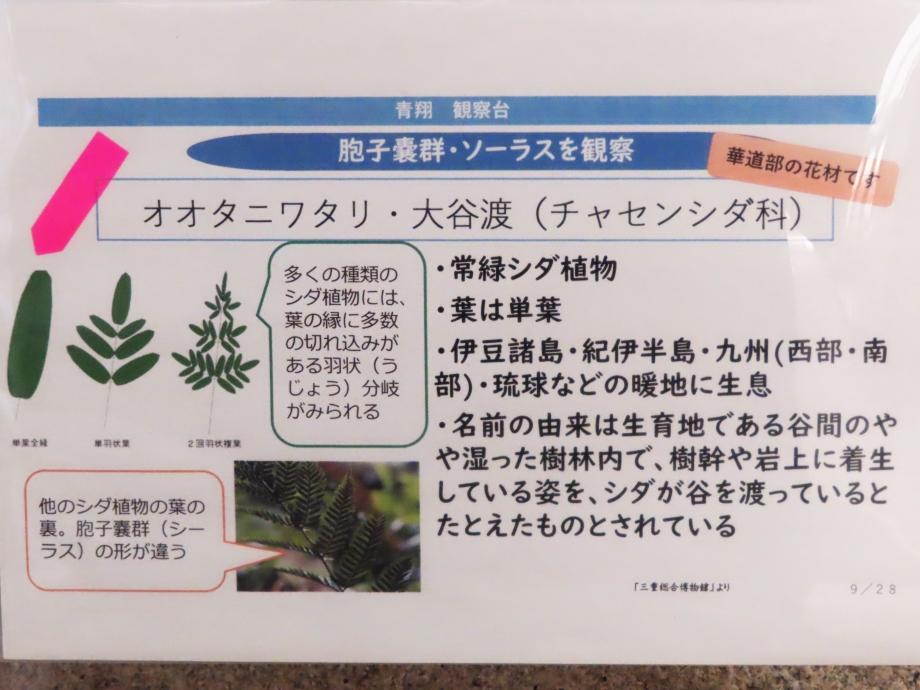

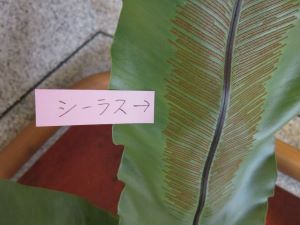

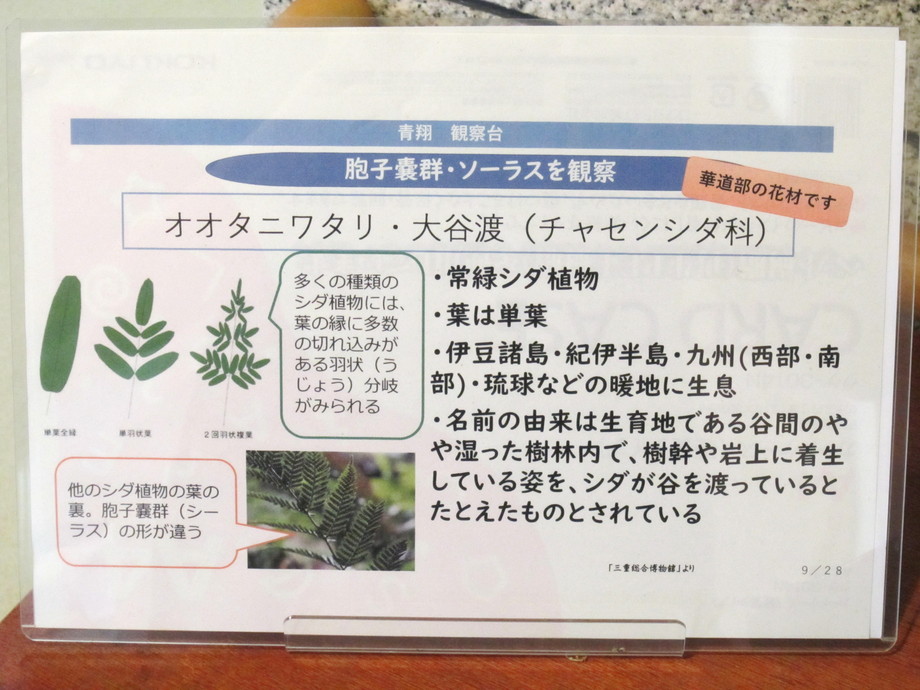

オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 6月20日

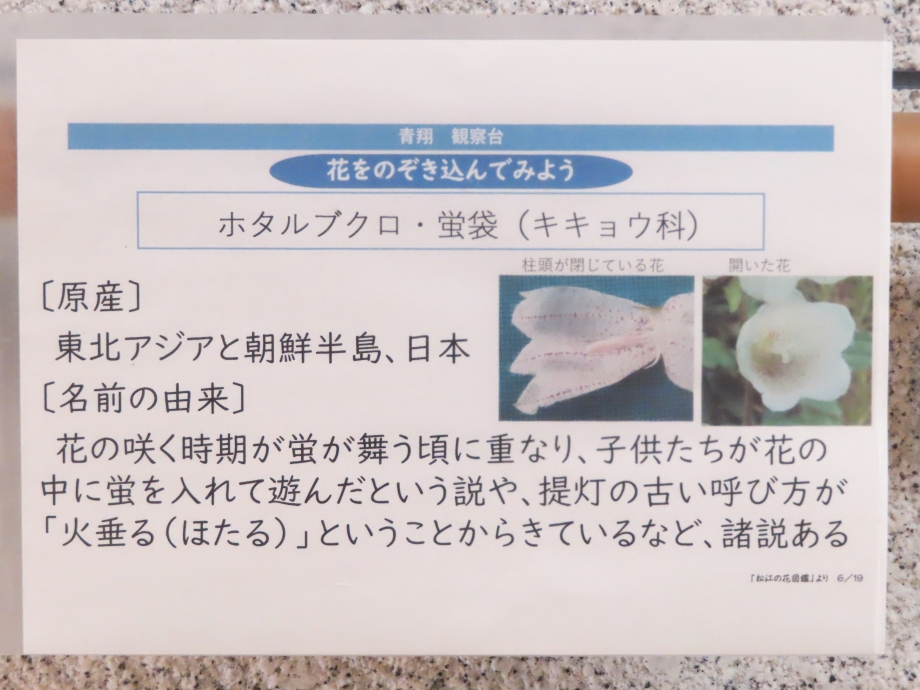

ホタルブクロ・蛍袋(キキョウ科) 6月20日

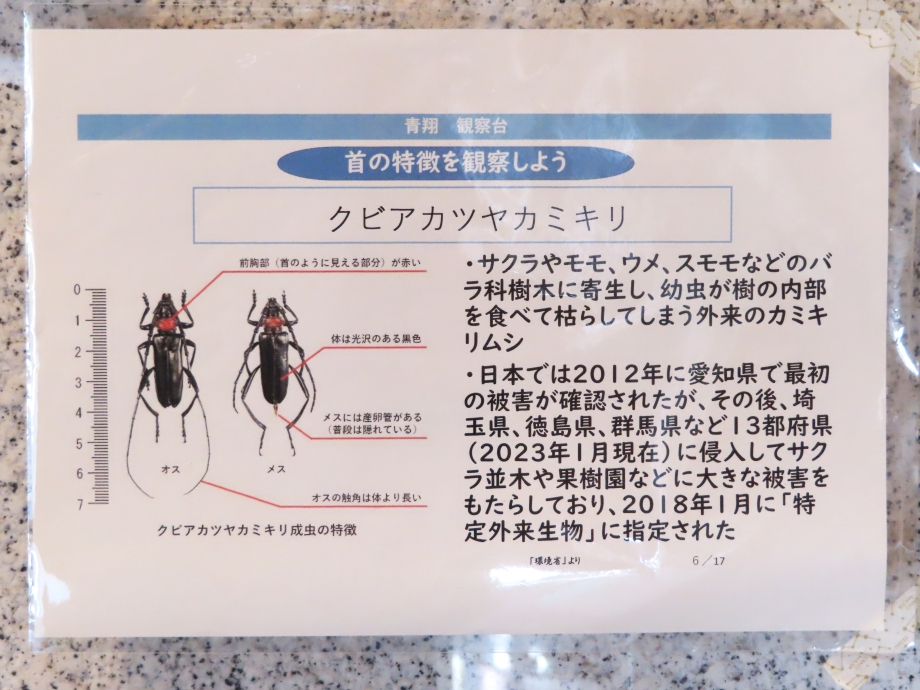

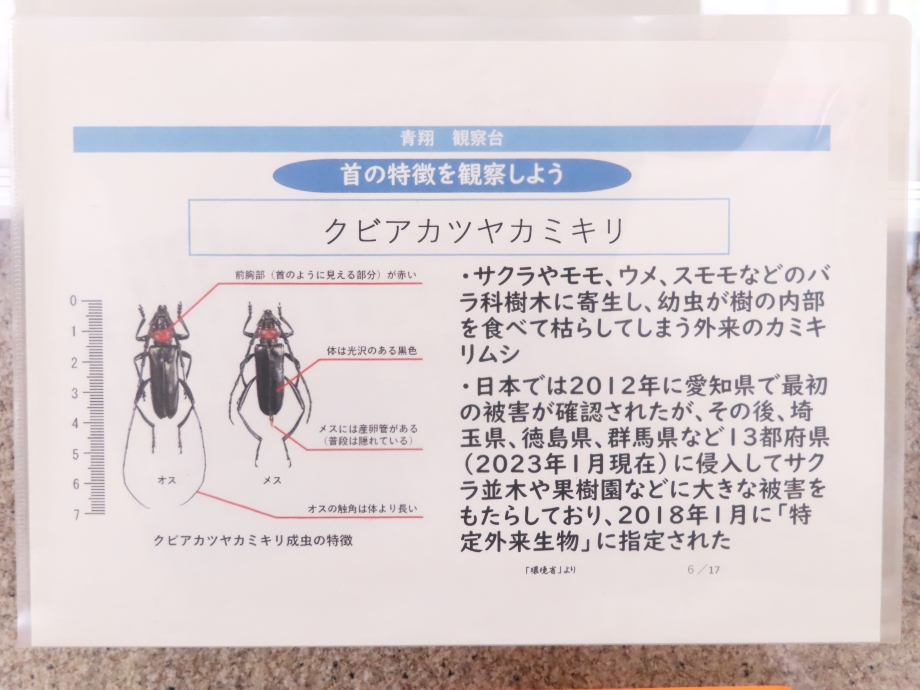

クビアカツヤカミキリ 6月20日

※虫注意!次の項目に飛ばしたい人はこちら

クロカキ・黒柿(セリ科) 6月17日

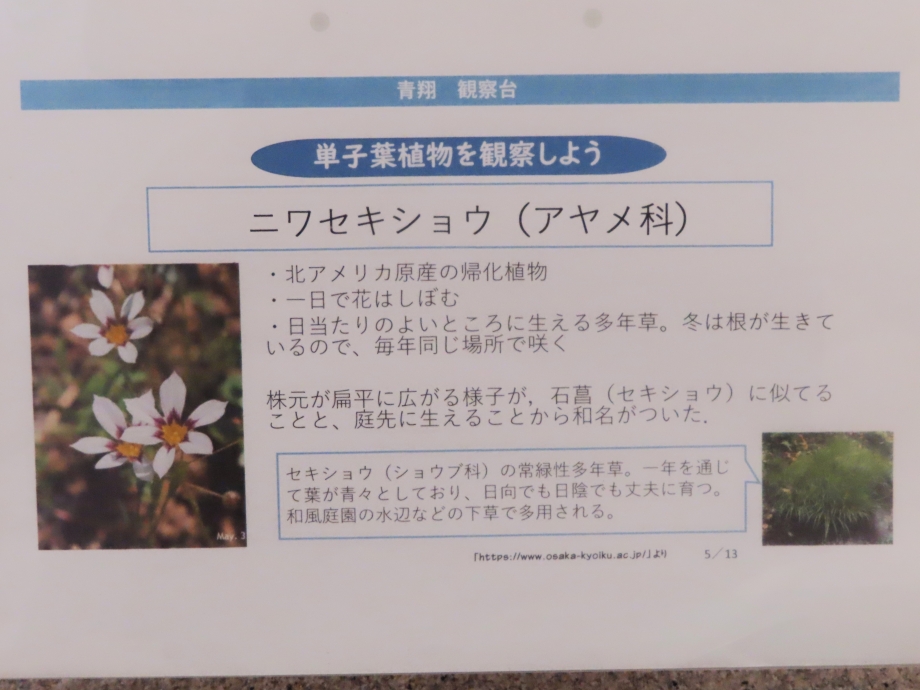

ニワセキショウ(アヤメ科) 6月16日

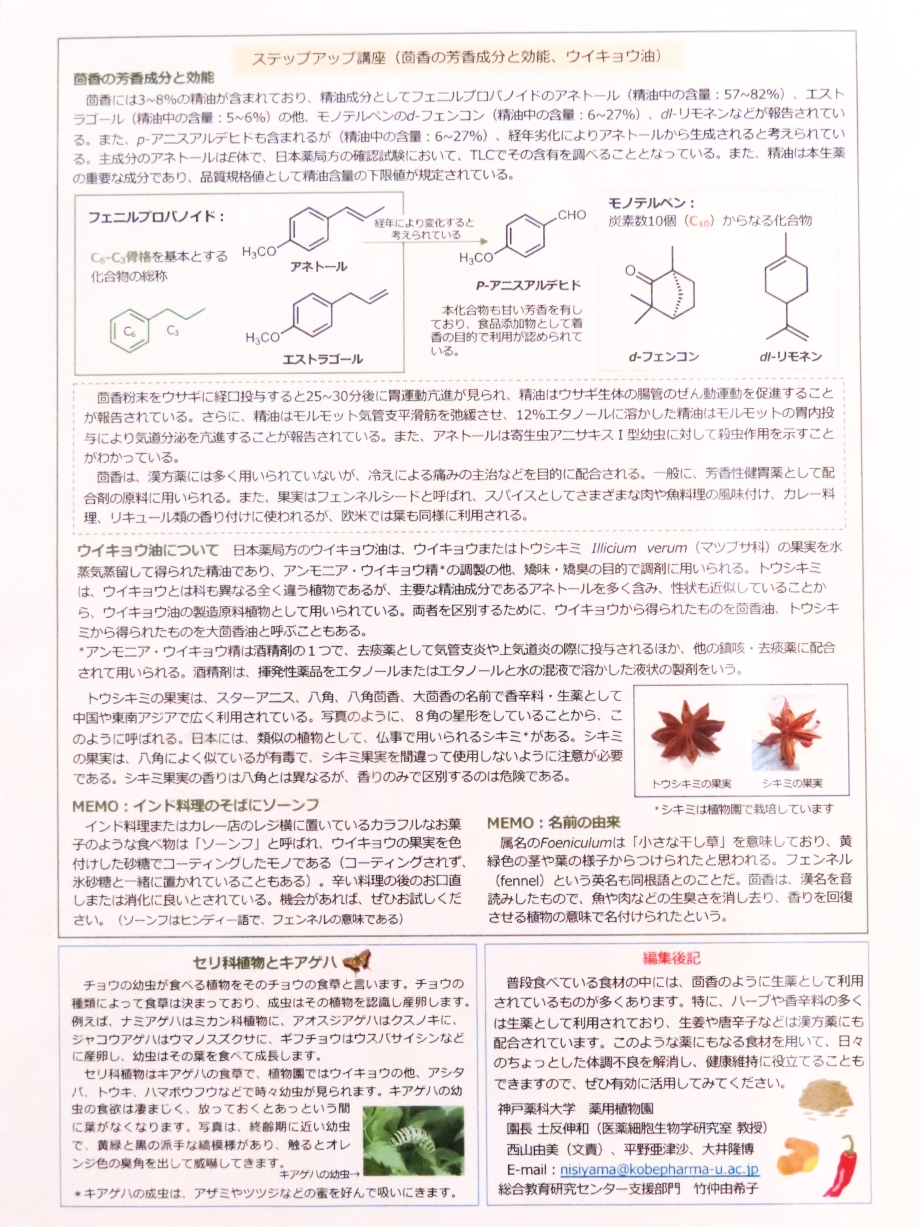

ウイキョウ(セリ科) 6月16日

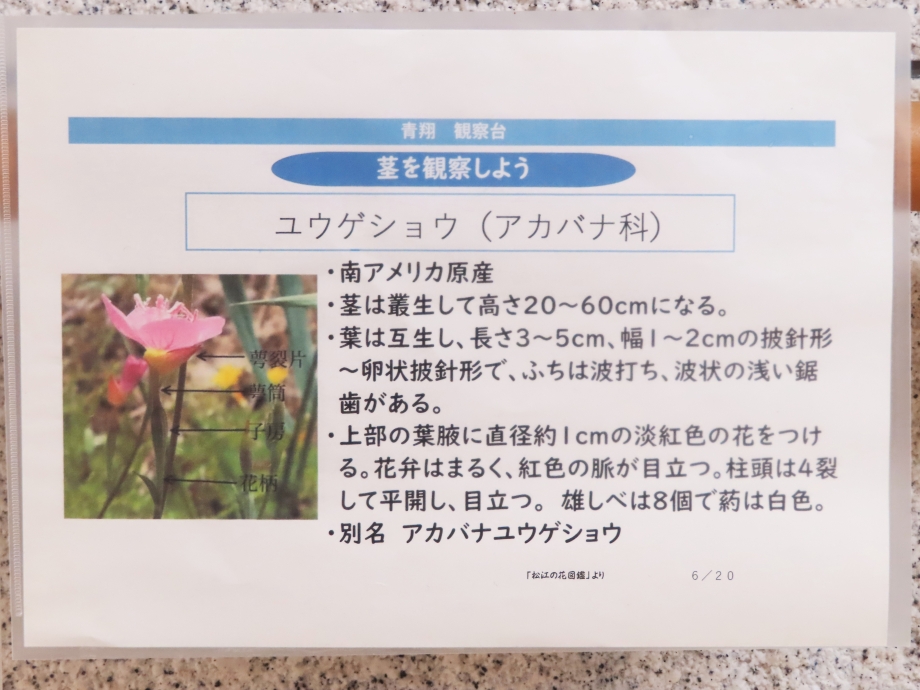

ユウゲショウ(アカバナ科) 6月11日

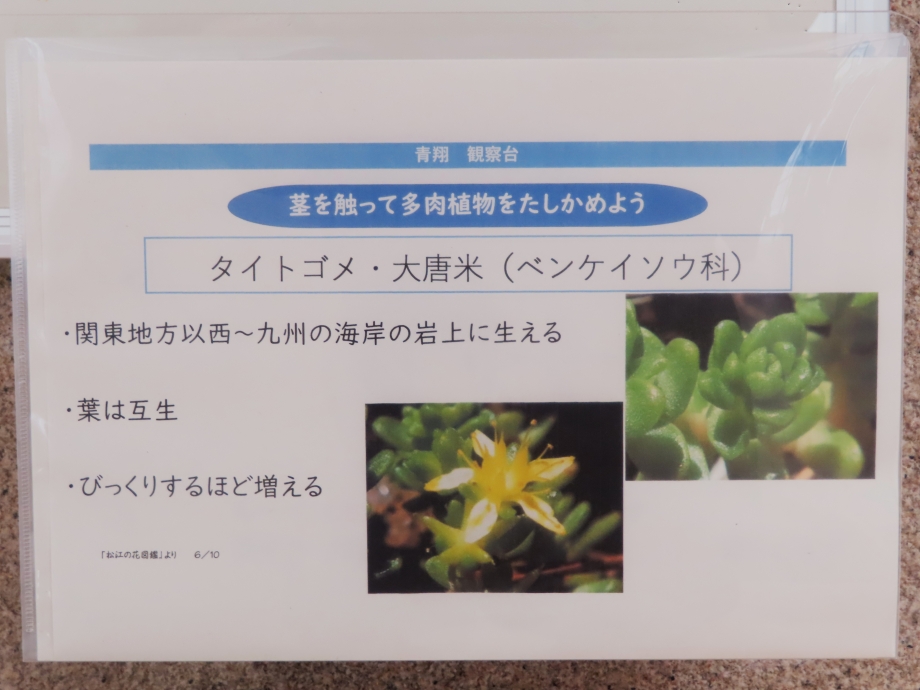

タイトゴメ・大唐米(ベンケイソウ科) 6月11日

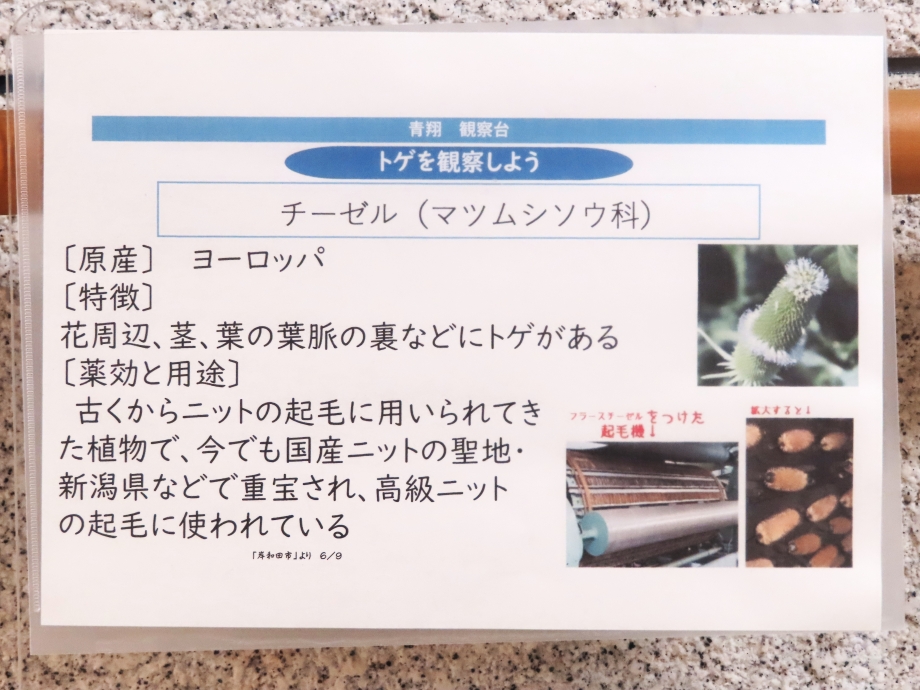

チーゼル(マツムシソウ科) 6月10日

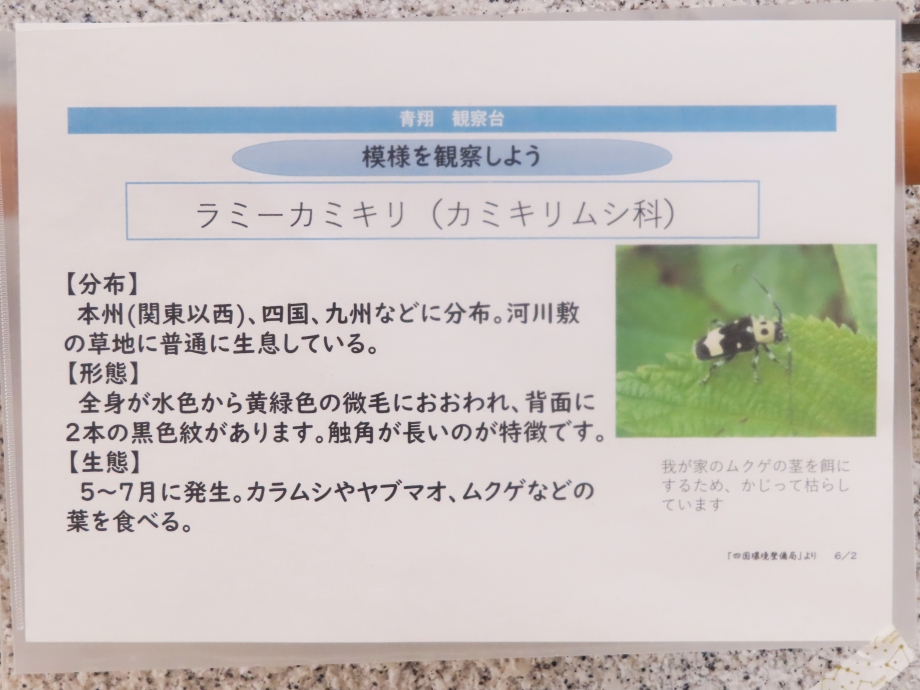

ラミーカミキリ(カミキリムシ科) 6月4日

※注意!虫の写真が現れます。

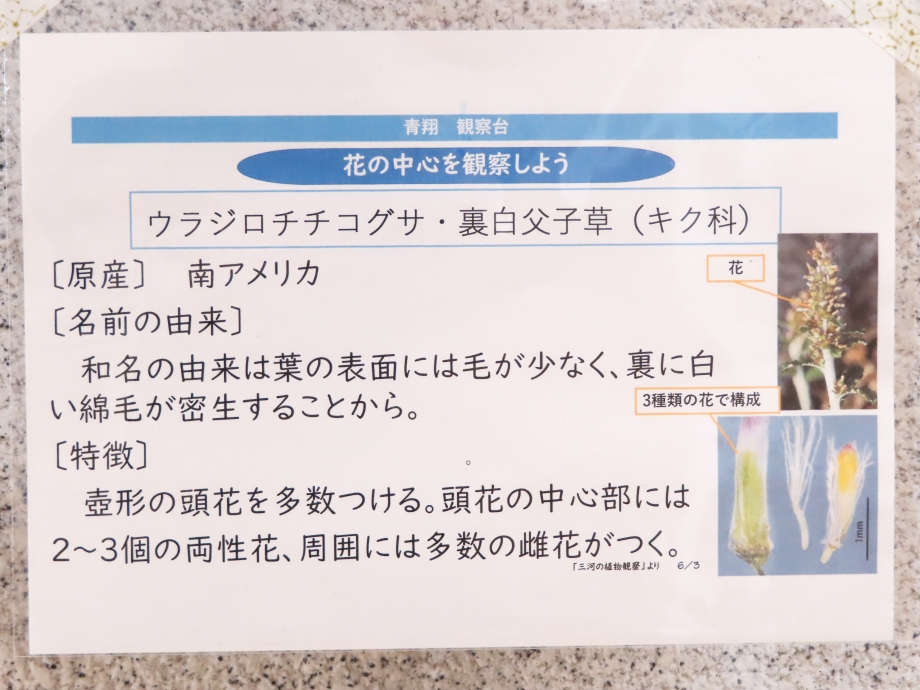

ウラジロチチコグサ・裏白父子草(キク科) 6月4月

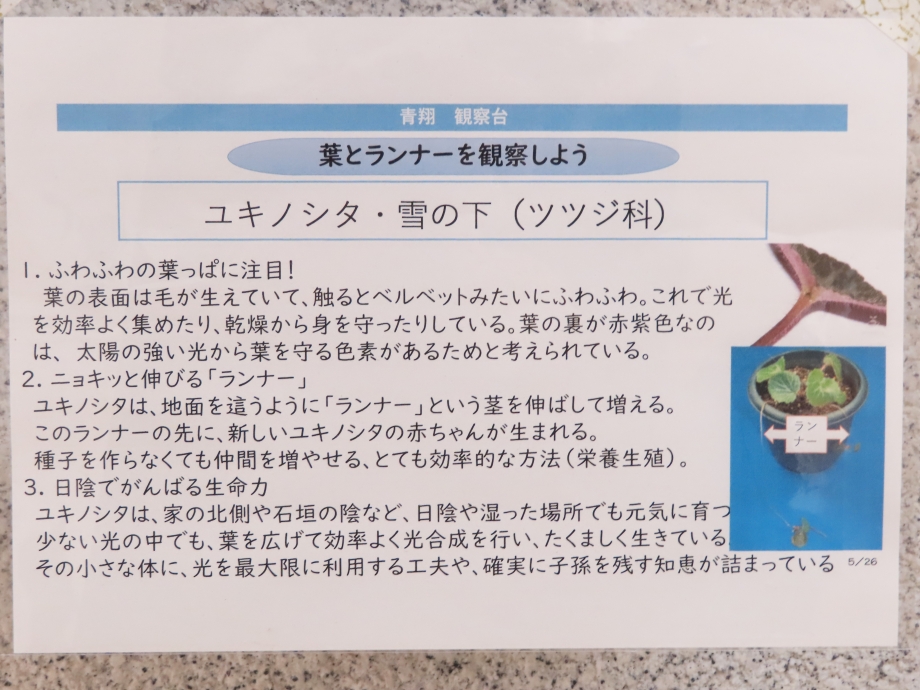

ユキノシタ・雪の下(ツツジ科) 5月27日

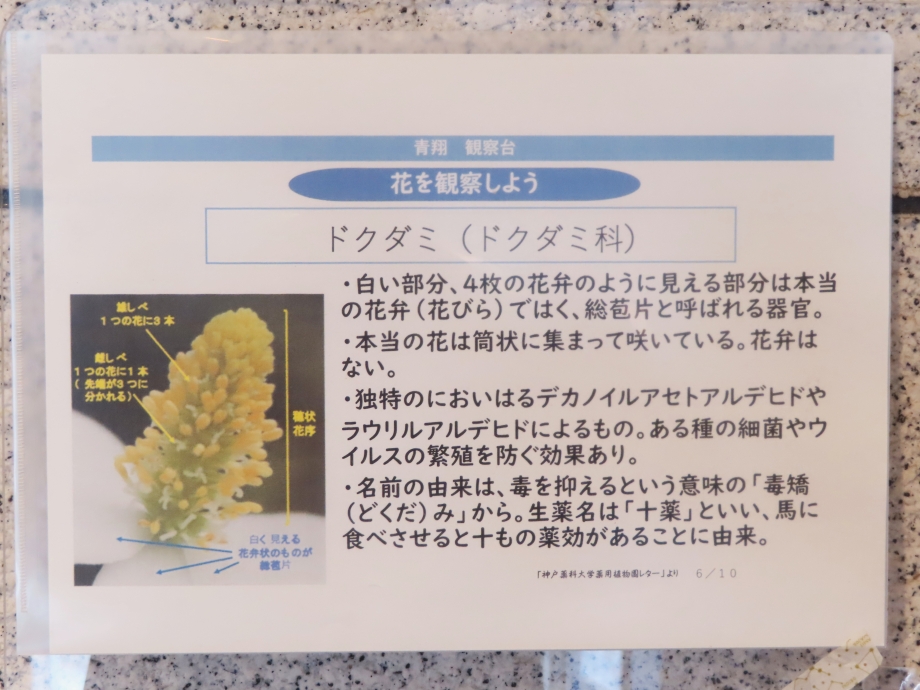

ドクダミ(ドクダミ科) 5月27日

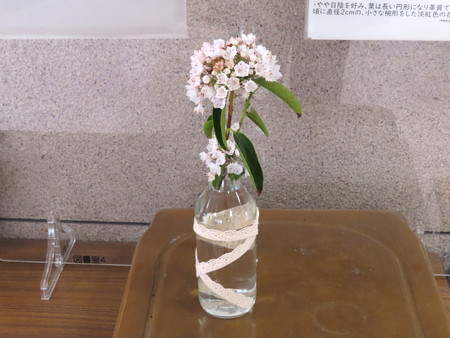

カルミヤ(ツツジ科) 5月27日

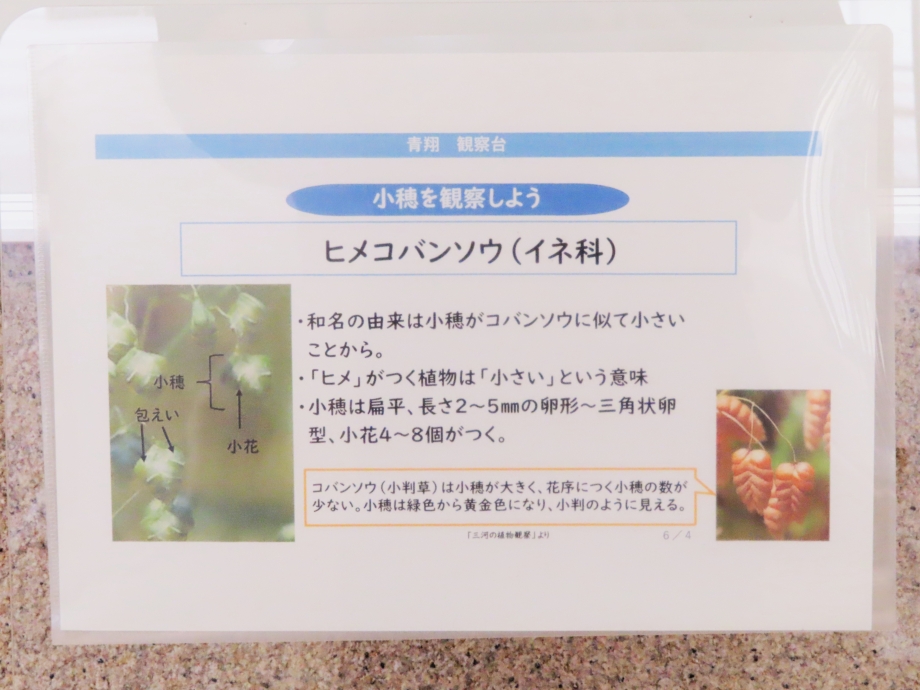

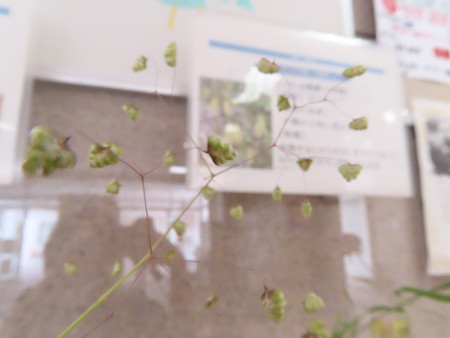

ヒメコバンソウ(イネ科) 5月19日

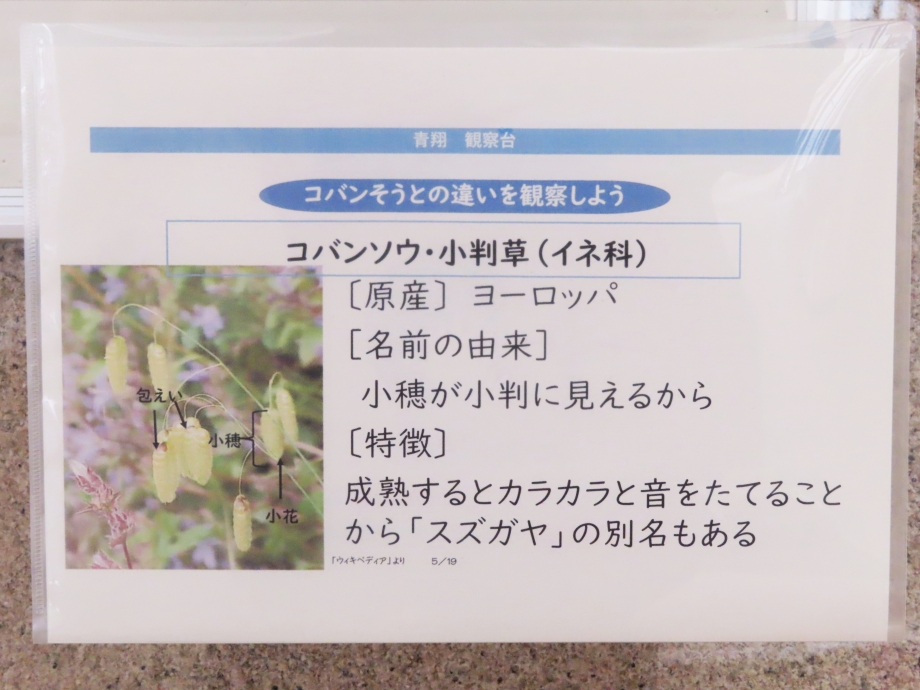

コバンソウ・小判草(イネ科) 5月19日

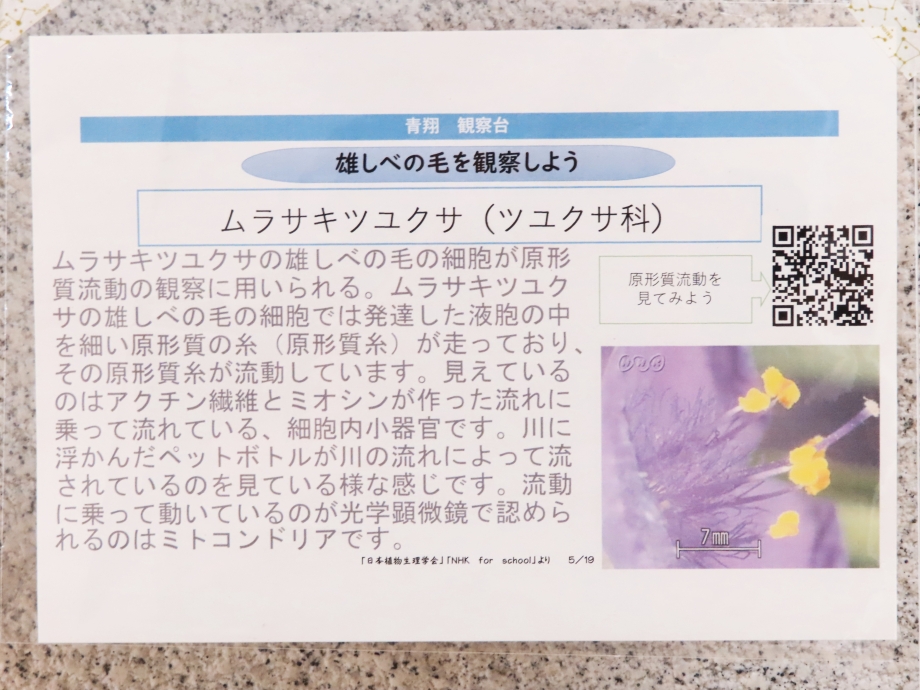

ムラサキツユクサ(ツユクサ科) 5月19日

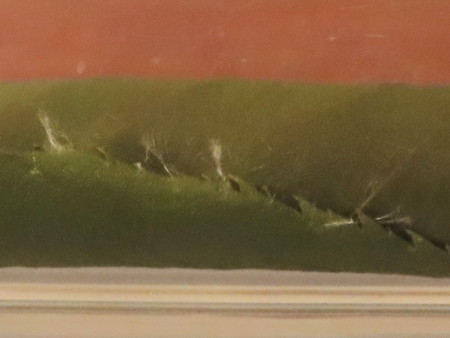

クビアカツヤカミキリの幼虫 5月15日

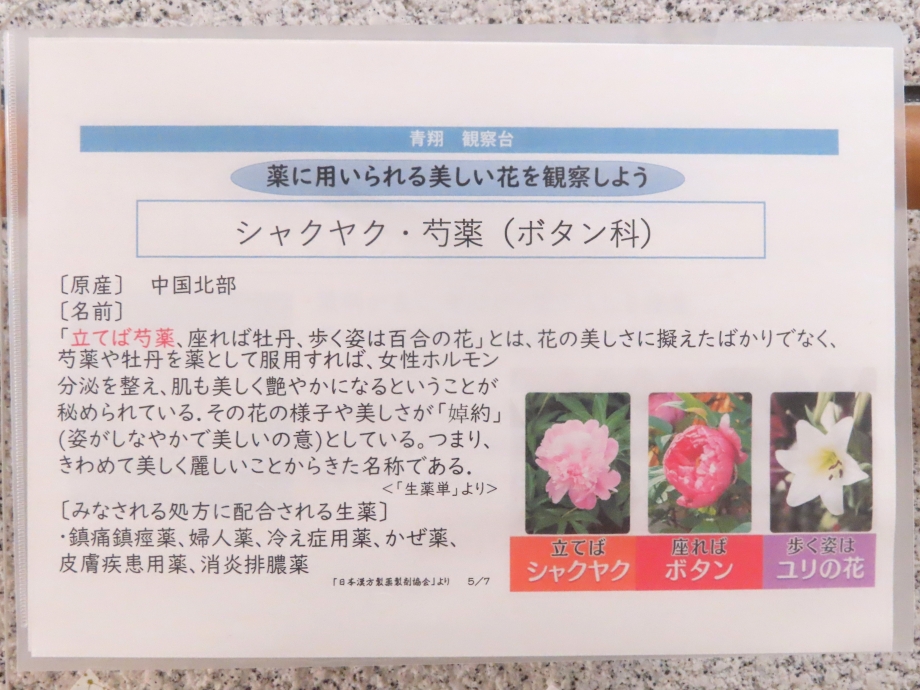

シャクヤク・芍薬(ボタン科) 5月8日

コリアンダー(セリ科) 5月8日

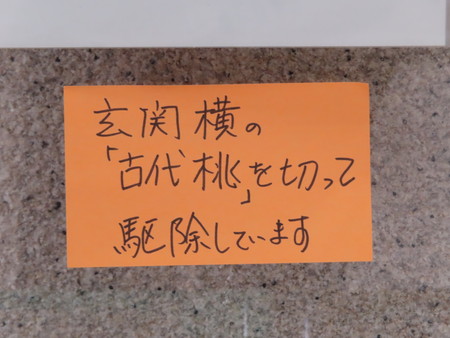

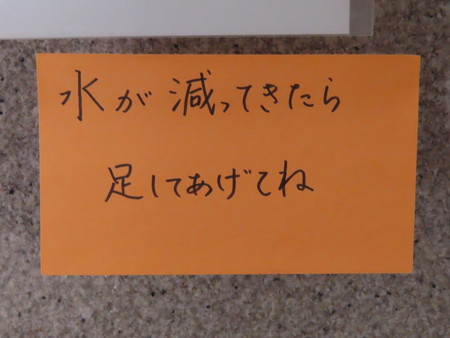

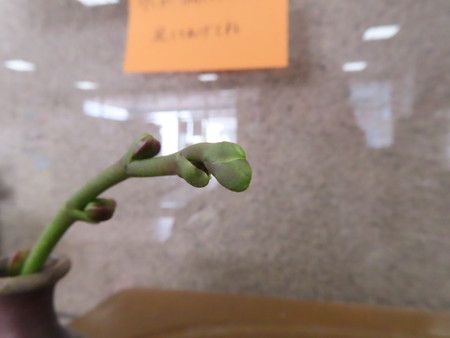

コチョウラン・胡蝶蘭(ラン科) 5月8日

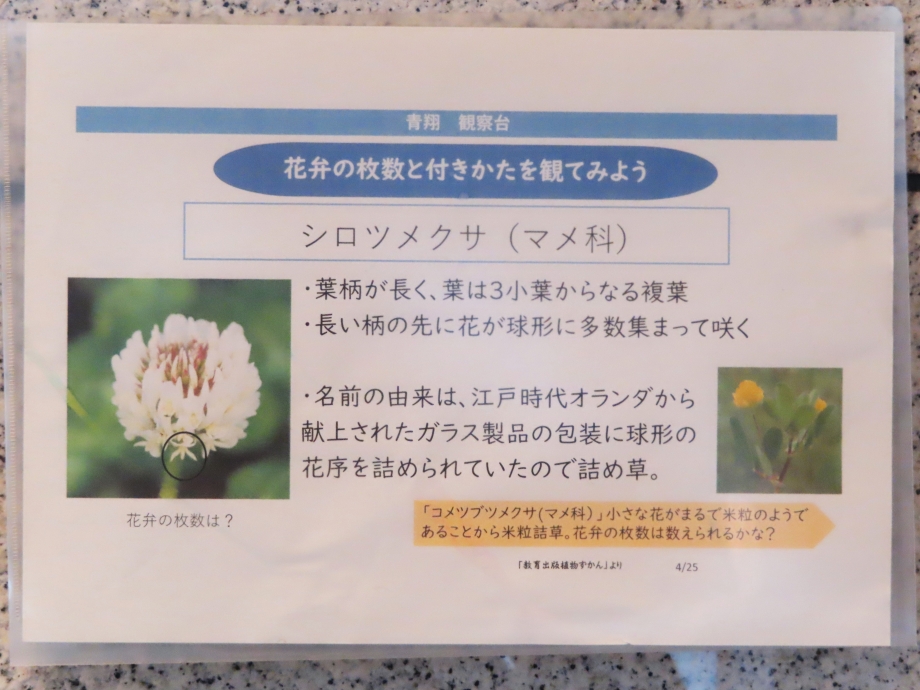

シロツメクサ(マメ科) 5月7日

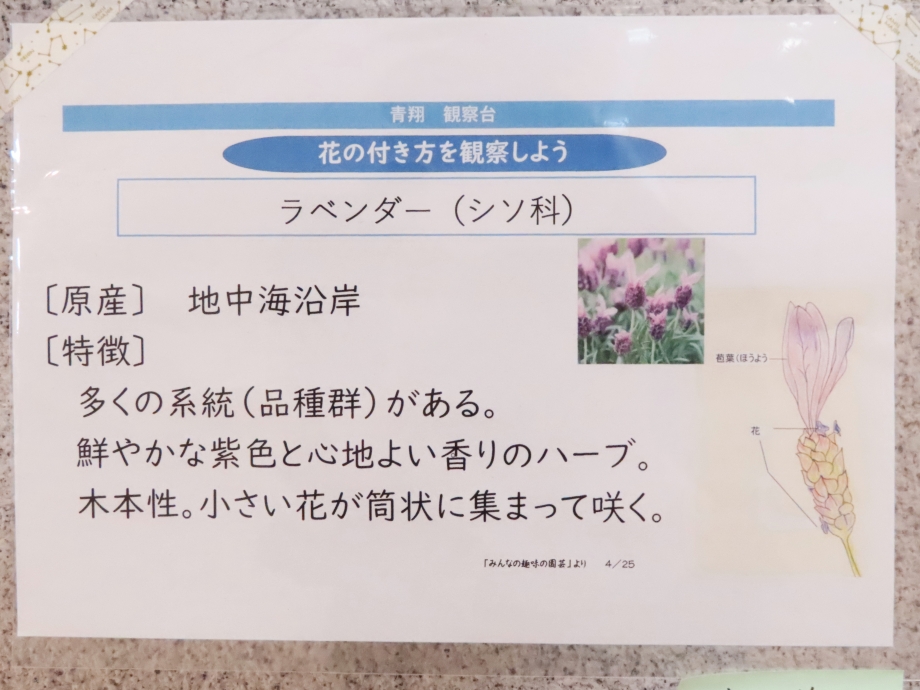

ラベンダー(シソ科) 4月25日

こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。

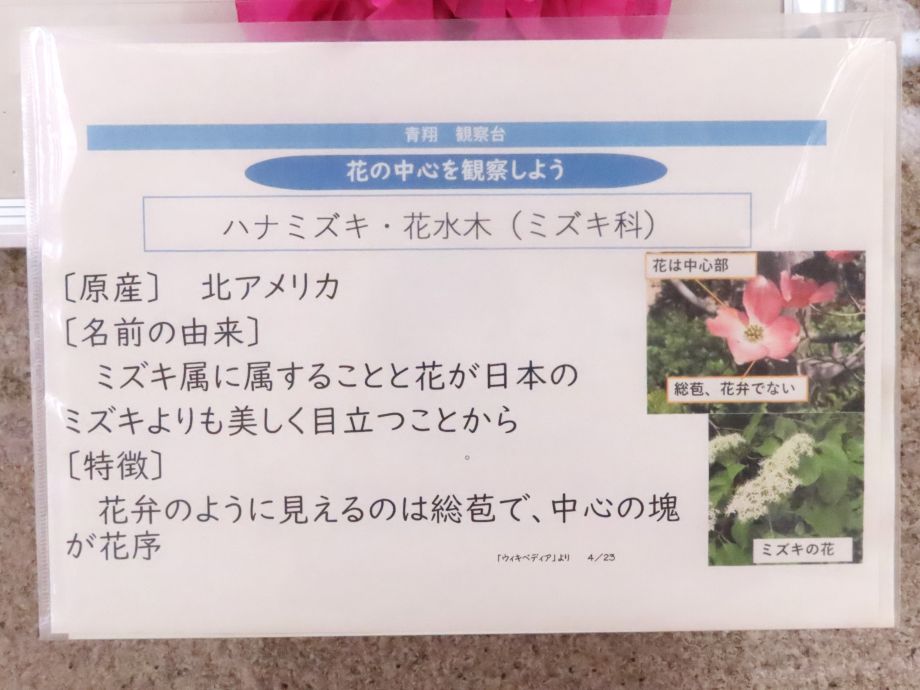

ハナミズキ・花水木(ミズキ科) 4月25日

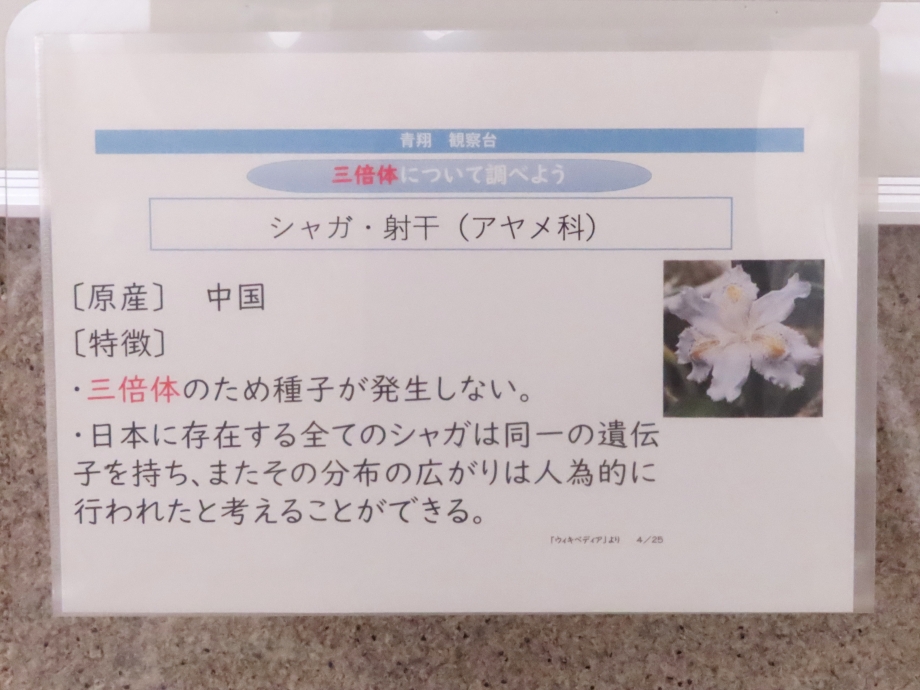

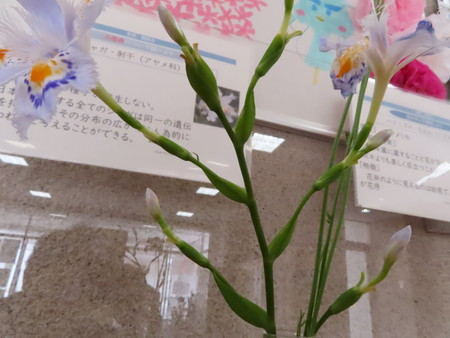

ジャガ・射干(アヤメ科) 4月25日

マツバウンラン(オオバコ科) 4月23日

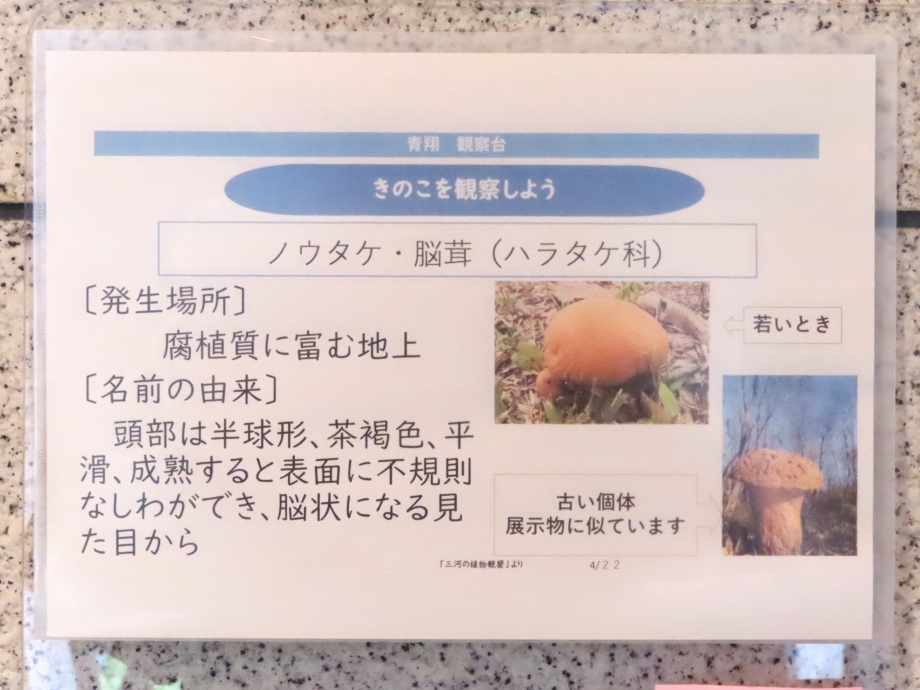

ノウタケ・脳茸(ハラタケ科) 4月23日

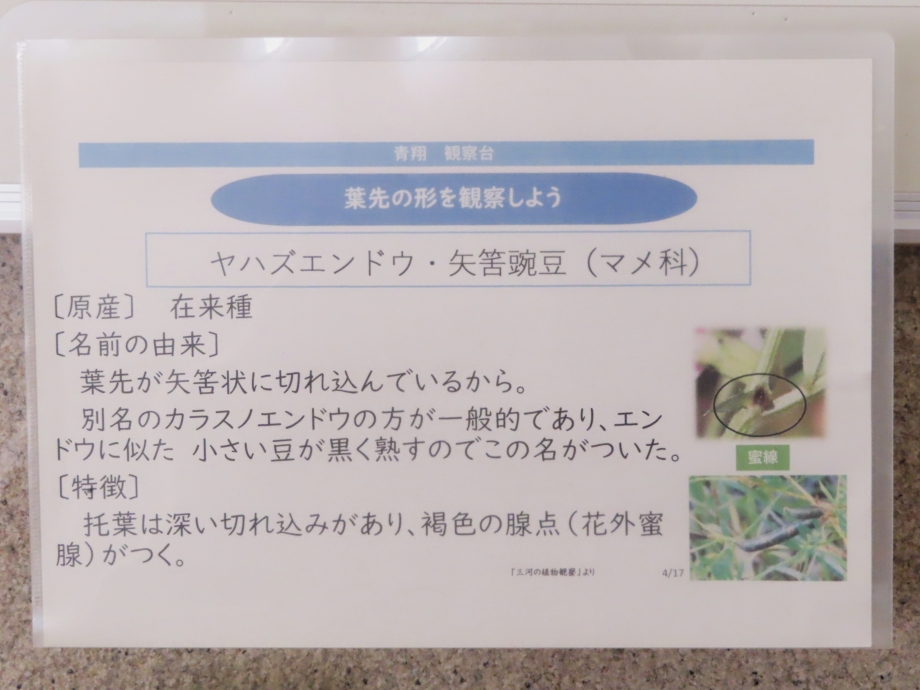

ヤハズエンドウ・矢筈豌豆(マメ科) 4月21日

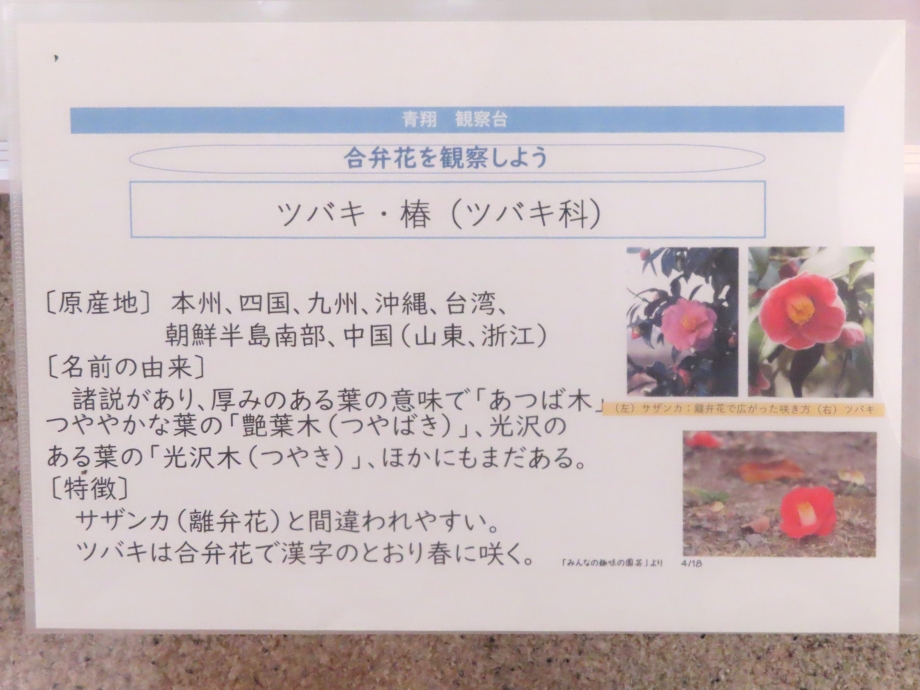

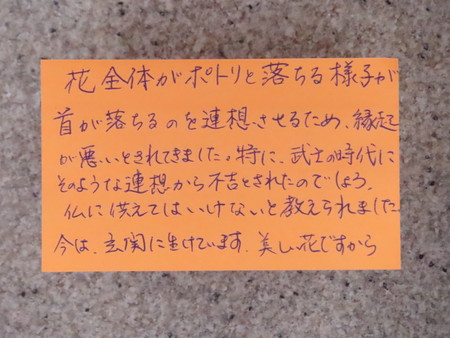

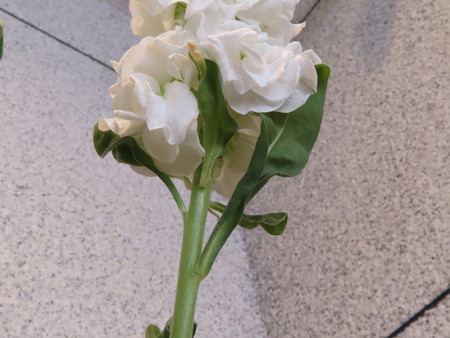

ツバキ・椿(ツバキ科) 4月18日

オンシジウム(ラン科) 4月16日

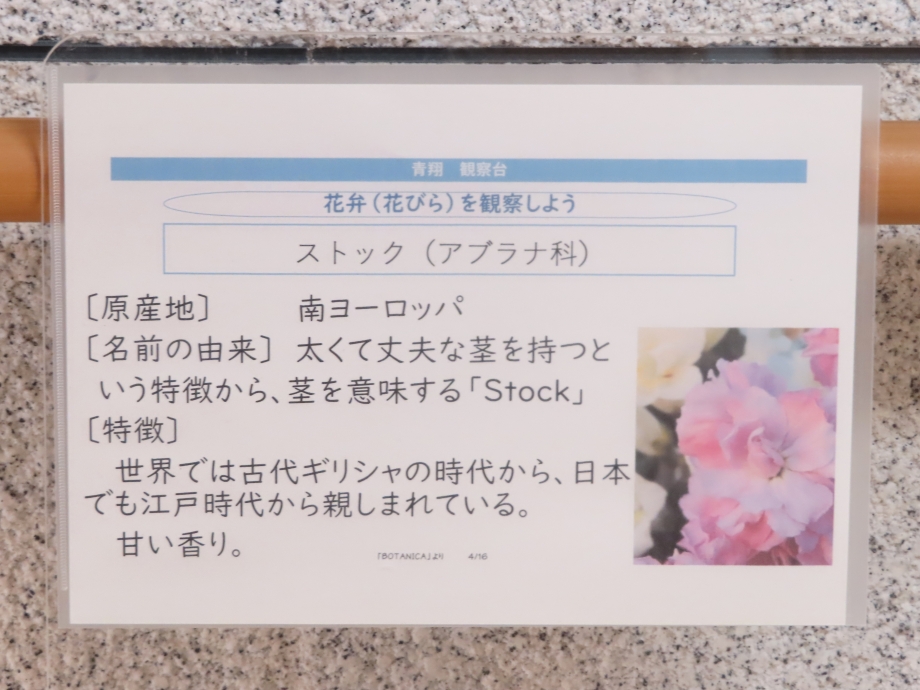

ストック(アブラナ科) 4月16日

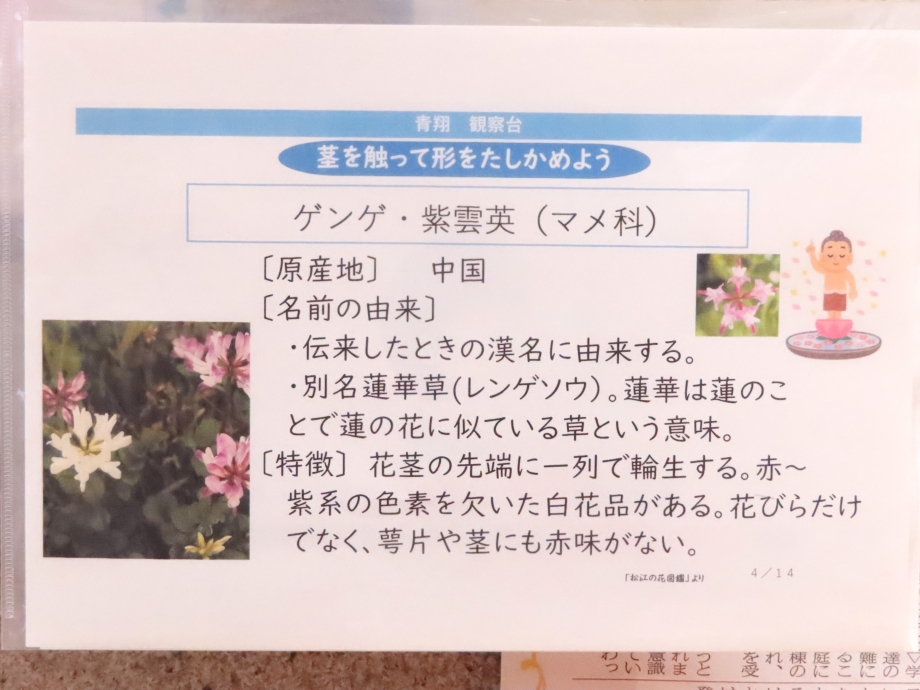

ゲンゲ・紫雲英(マメ科) 4月14日

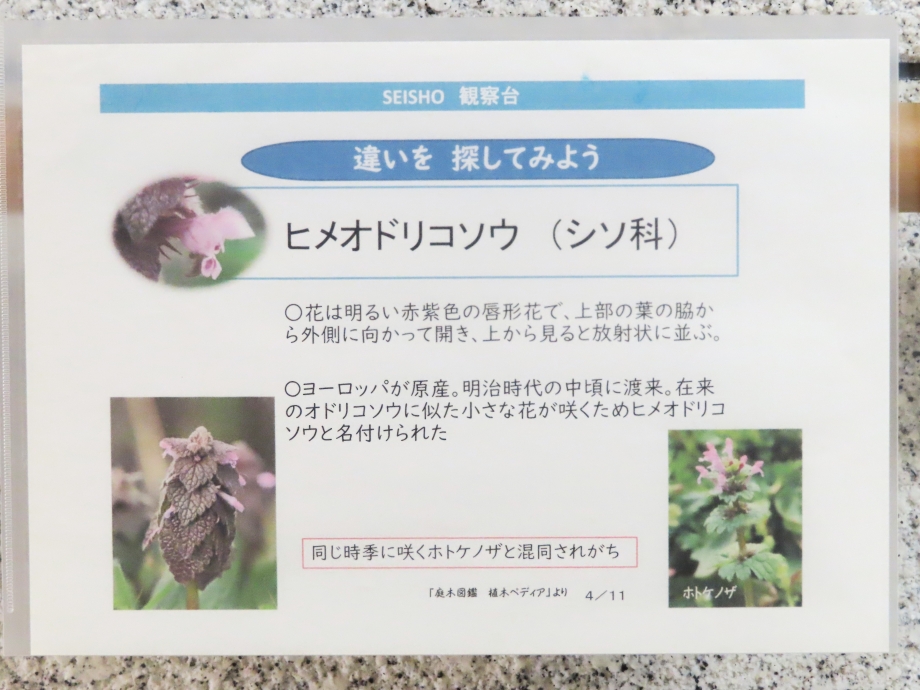

ヒメオドリコソウ(シソ科) 4月7日

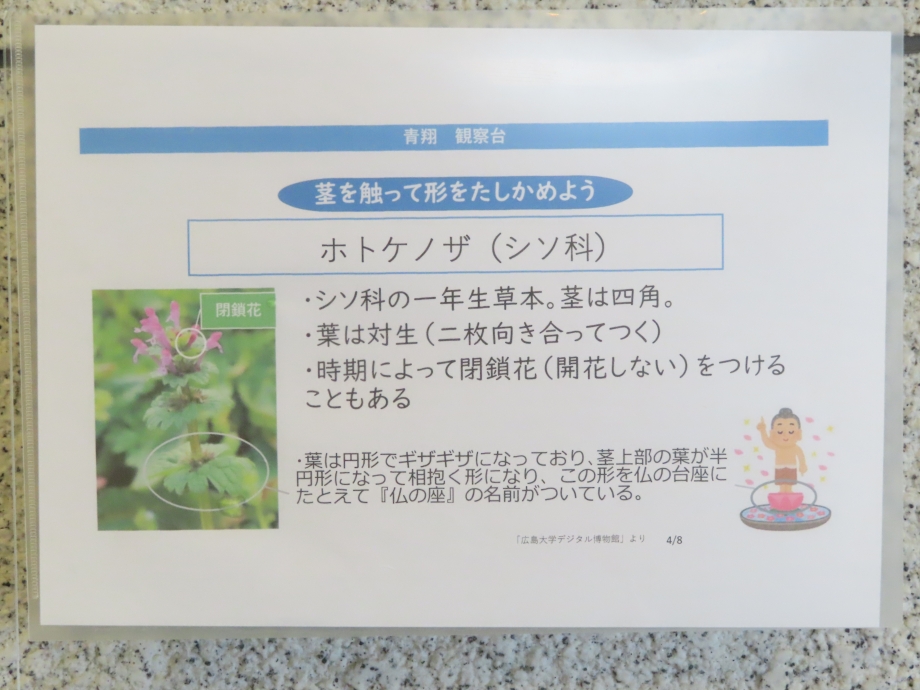

ホトケノザ(シソ科) 4月3日

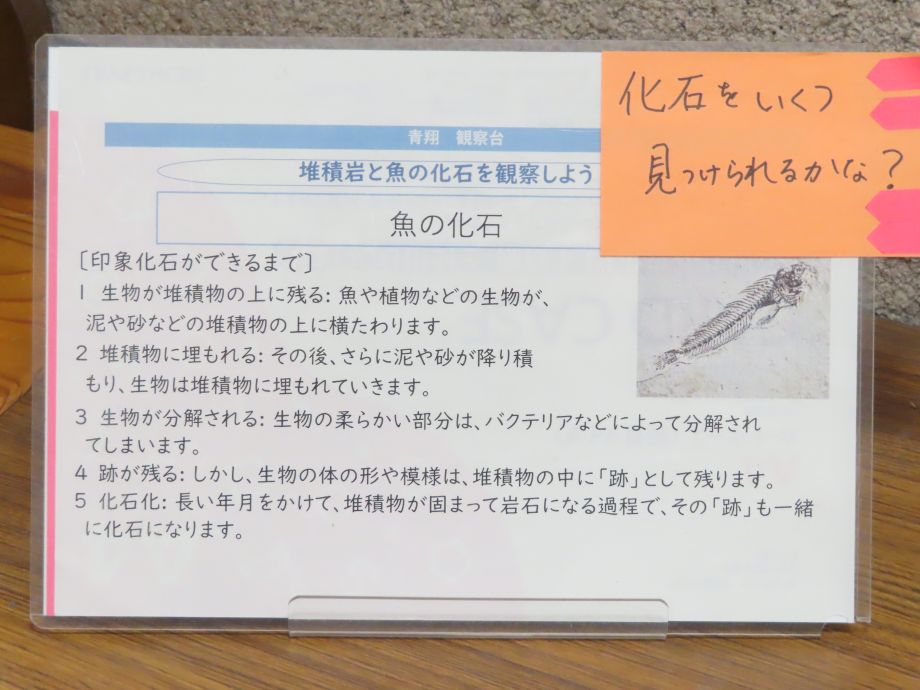

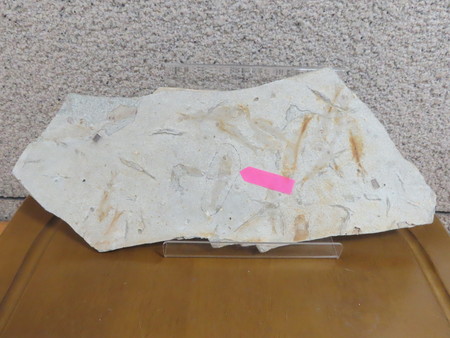

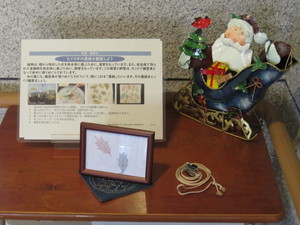

魚の化石 3月28日

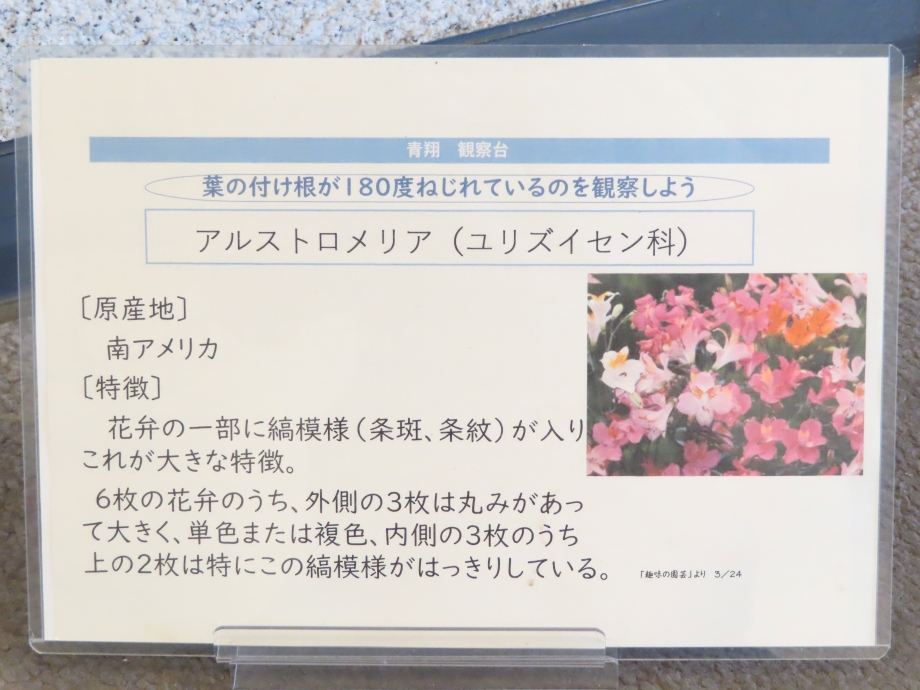

アルストロメリア(ユリズイセン科) 3月28日

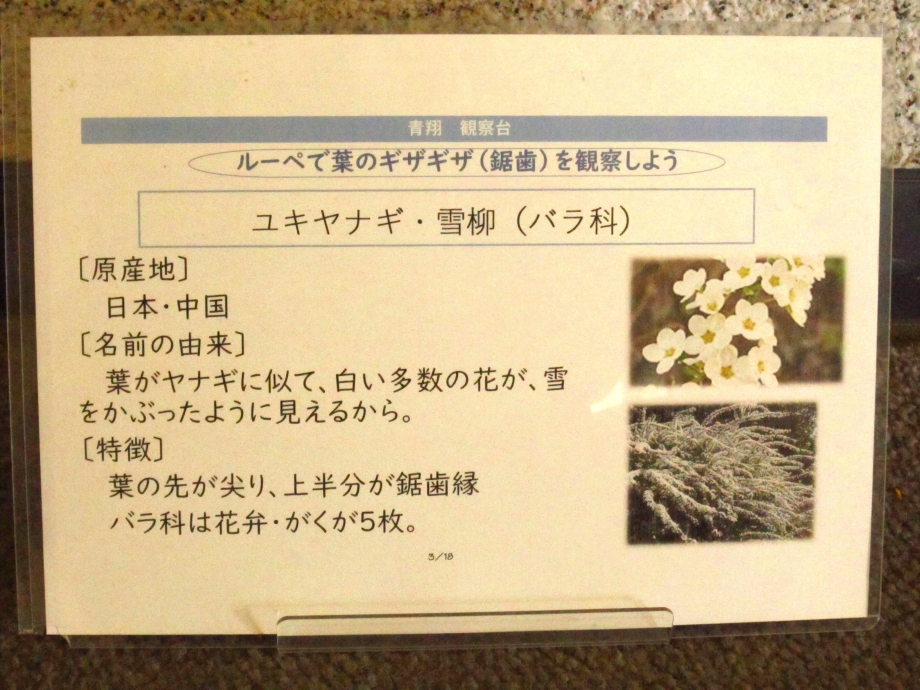

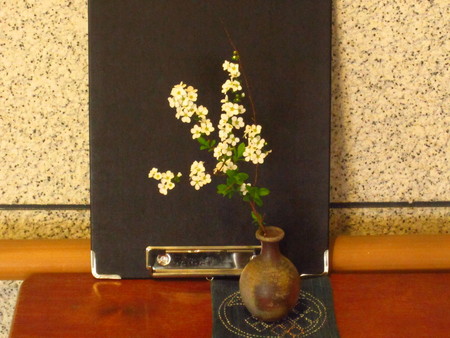

ユキヤナギ・雪柳(バラ科) 3月24日

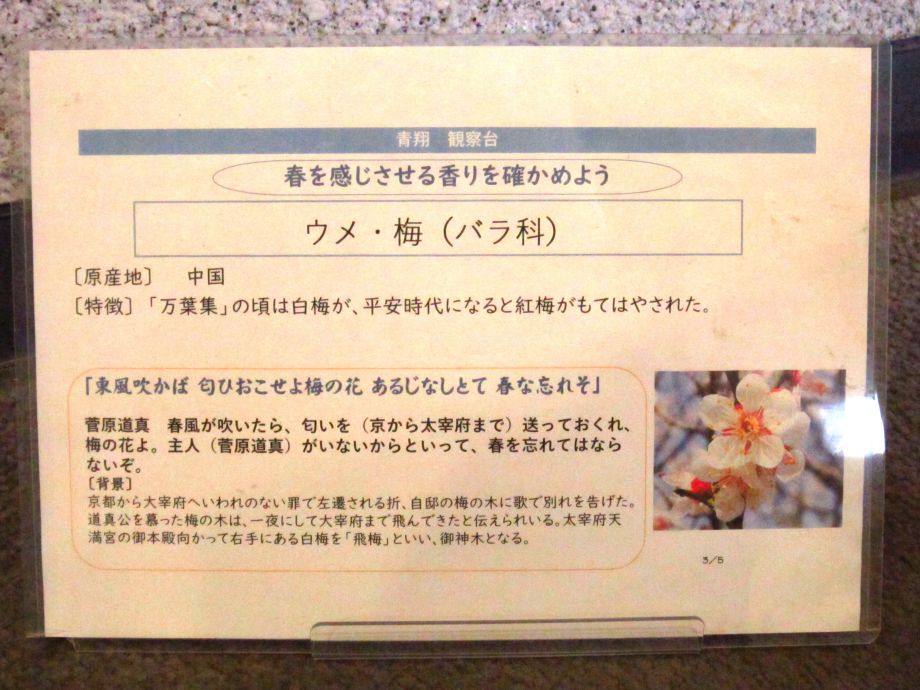

ウメ・梅(バラ科) 3月11日

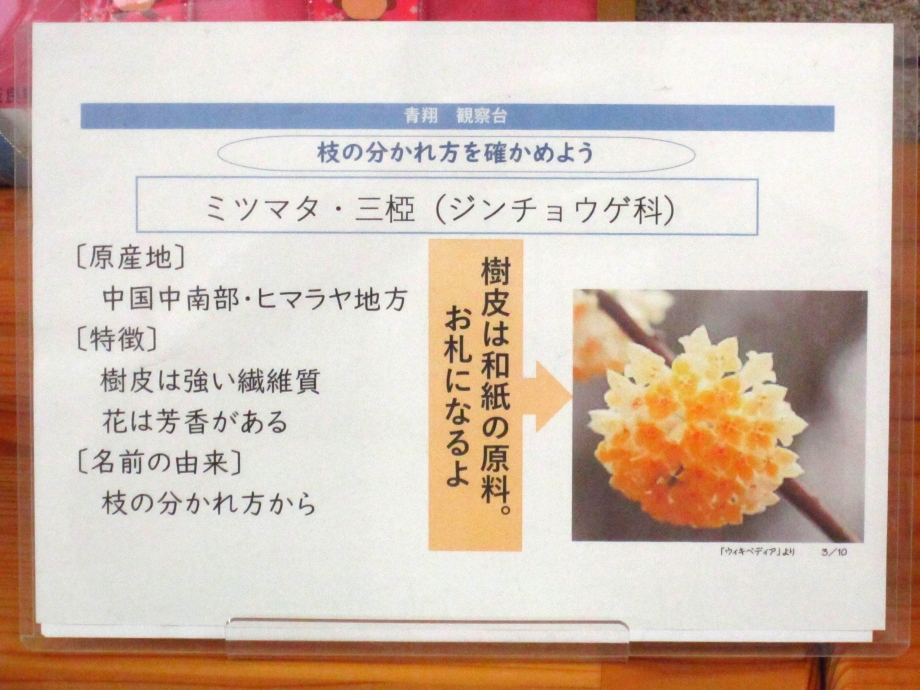

ミツマタ・三椏(ジンチョウゲ科) 3月11日

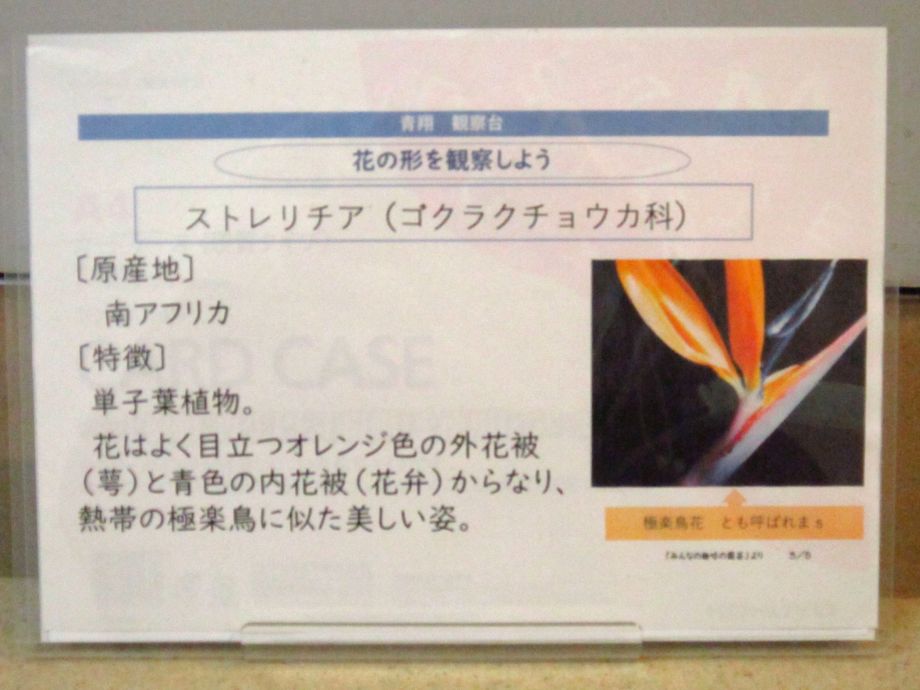

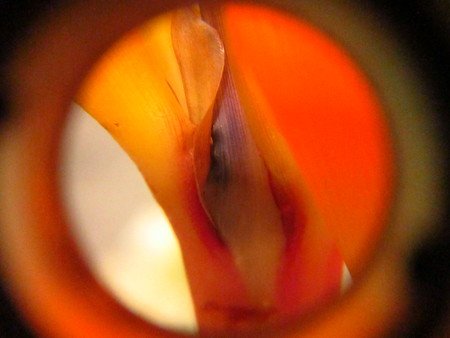

ストレリチア(ゴクラクチョウカ科) 3月5日

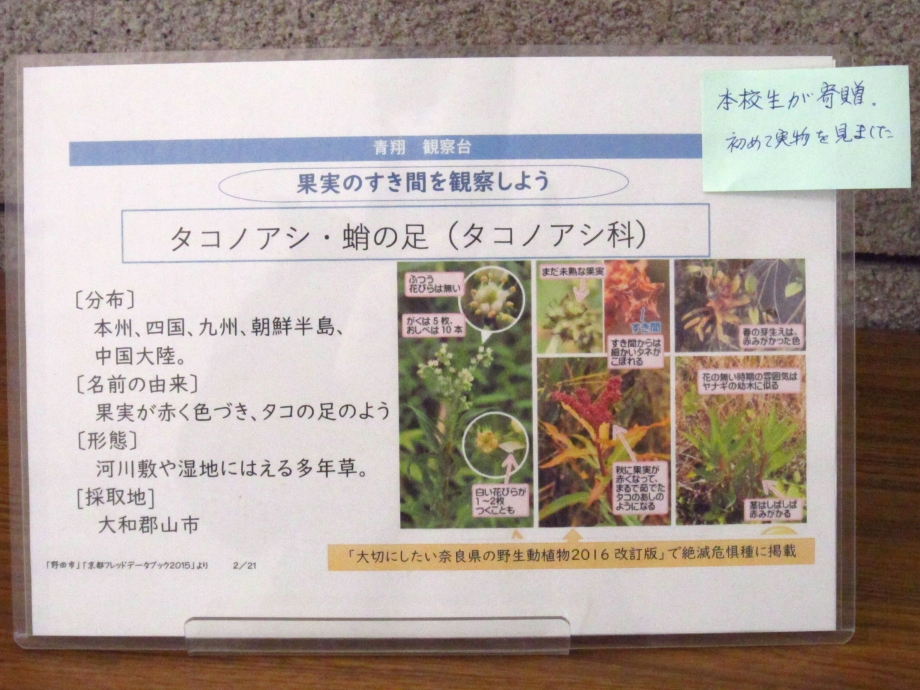

タコノアシ・蛸の足(タコノアシ科) 2月26日

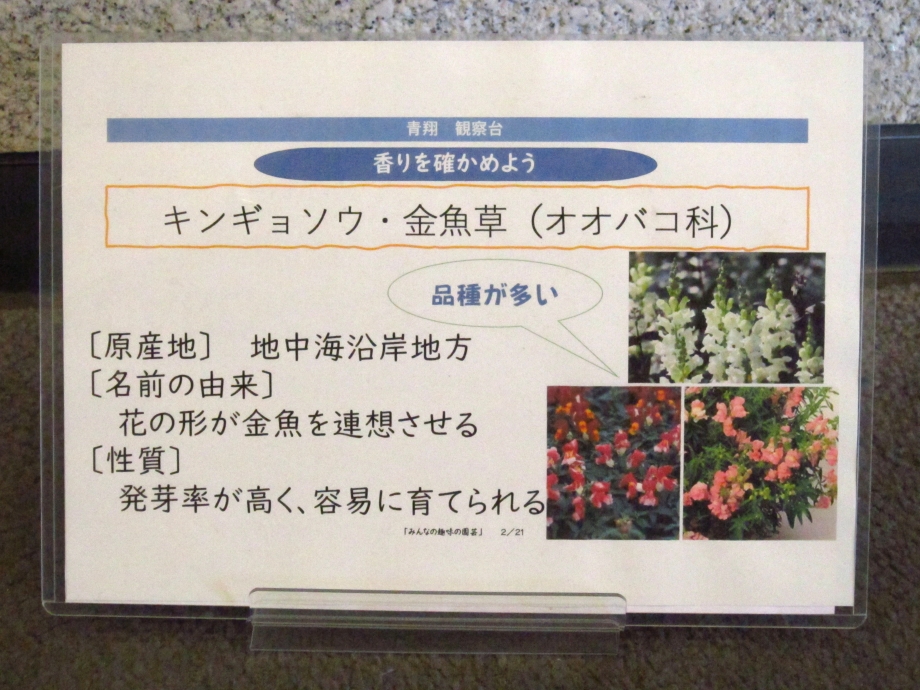

キンギョソウ・金魚草(オオバコ科) 2月21日

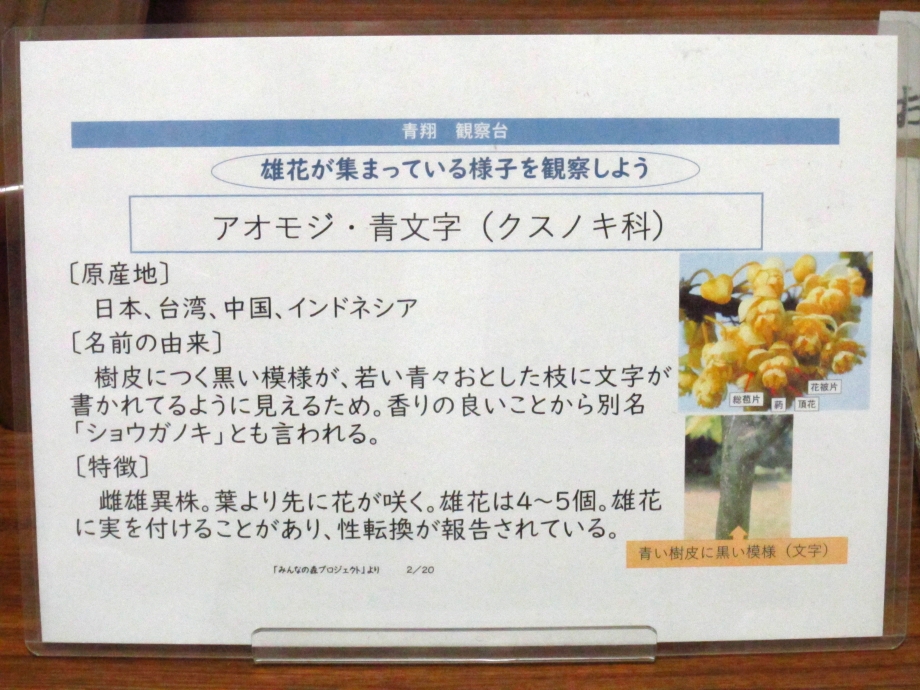

アオモジ・青文字(クスノキ科) 2月20日

セッカエニシダ・石化エニシダ(マメ科) 2月18日

サザンカ・山茶花(ツバキ科) 2月12日

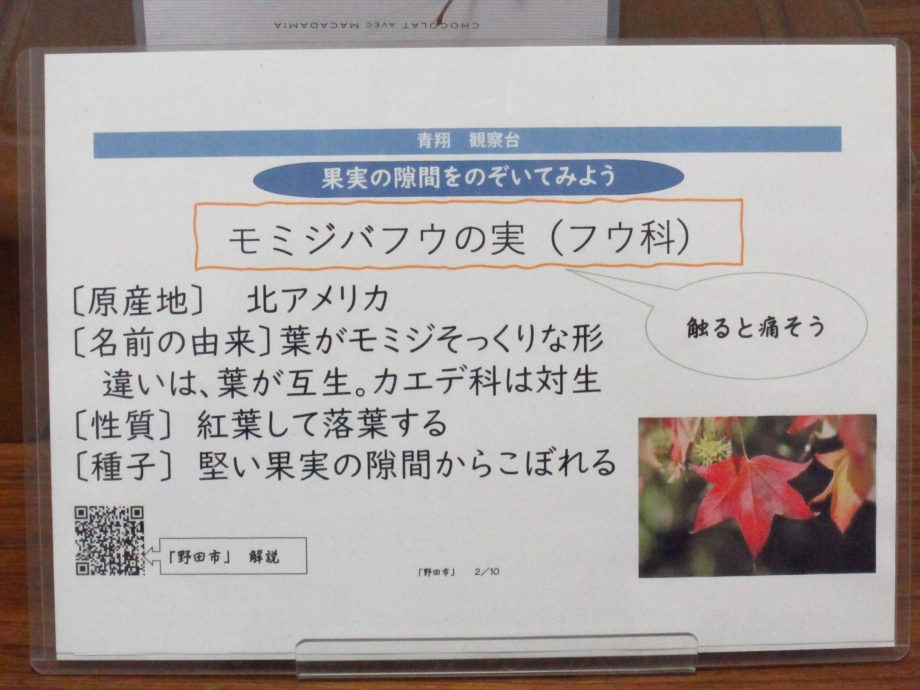

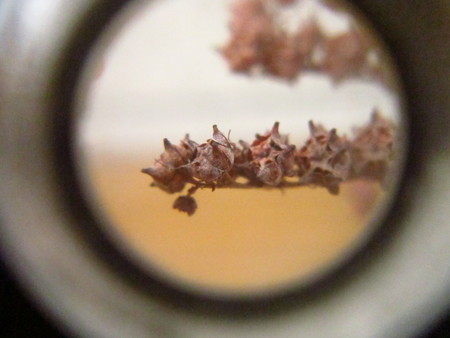

モミジバフウの実(フウ科) 2月10日

ヒイラギ(モクセイ科) 2月1日

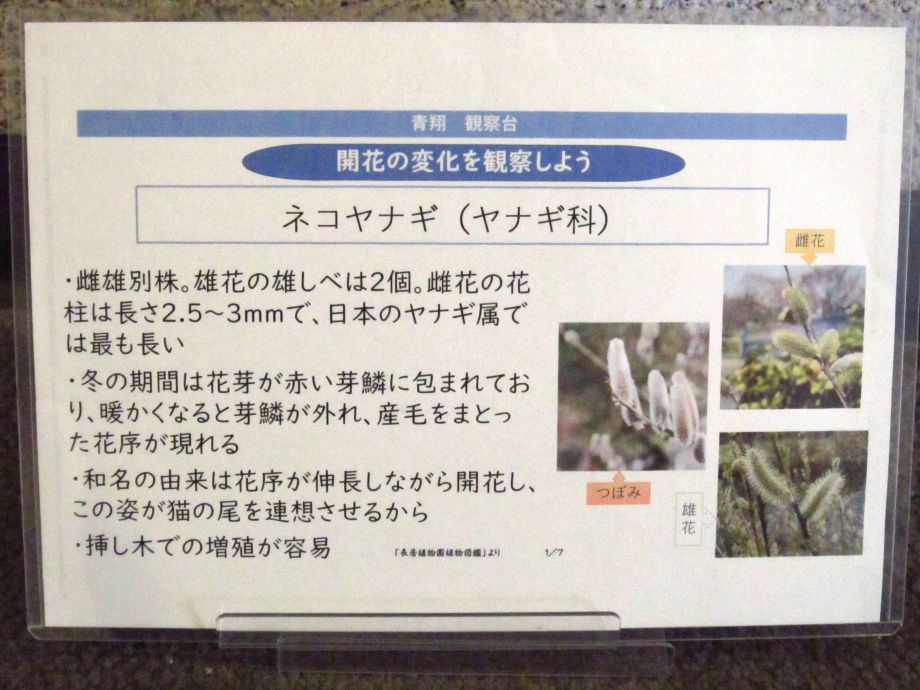

ネコヤナギ(ヤナギ科) 1月31日

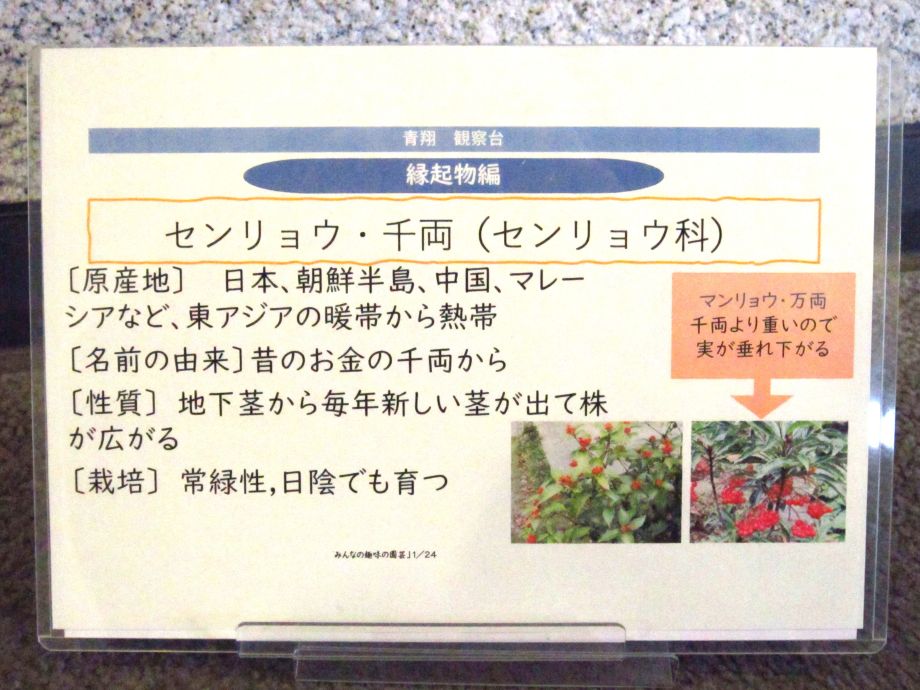

センリョウ・千両(センリョウ科) 1月27日

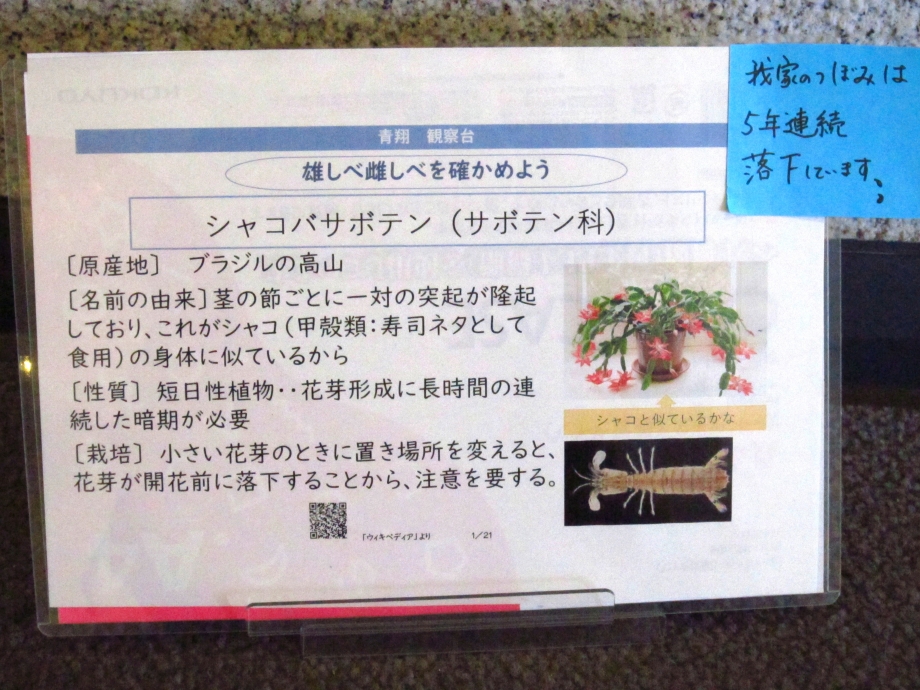

シャコバサボテン(サボテン科) 1月21日

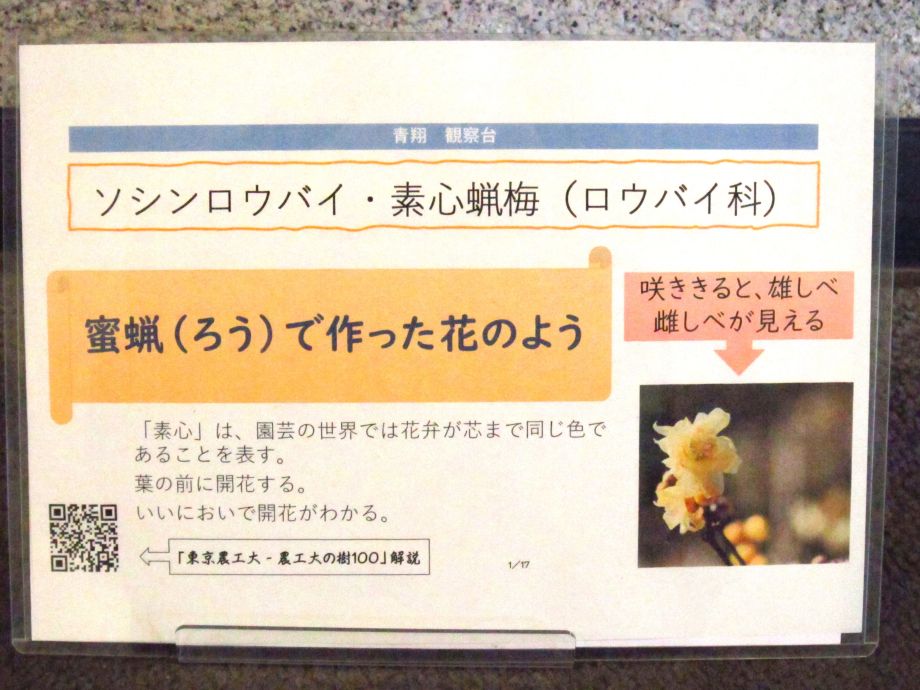

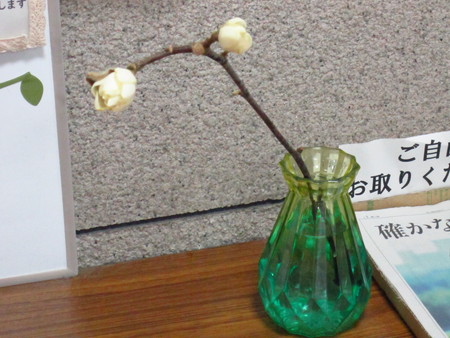

ソシンロウバイ・素心蝋梅(ロウバイ科) 1月17日

ローズマリー(シソ科) 1月15日

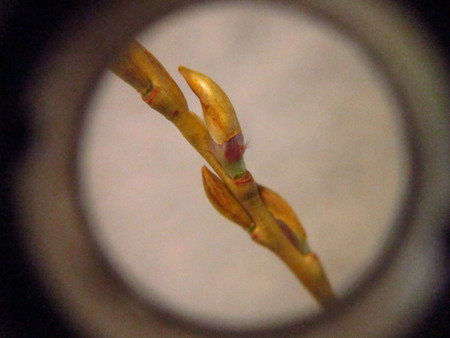

モクレン・木蓮(モクレン科) 1月10日

・1月27日、開花しました。

マツ(マツ科) 1月7日

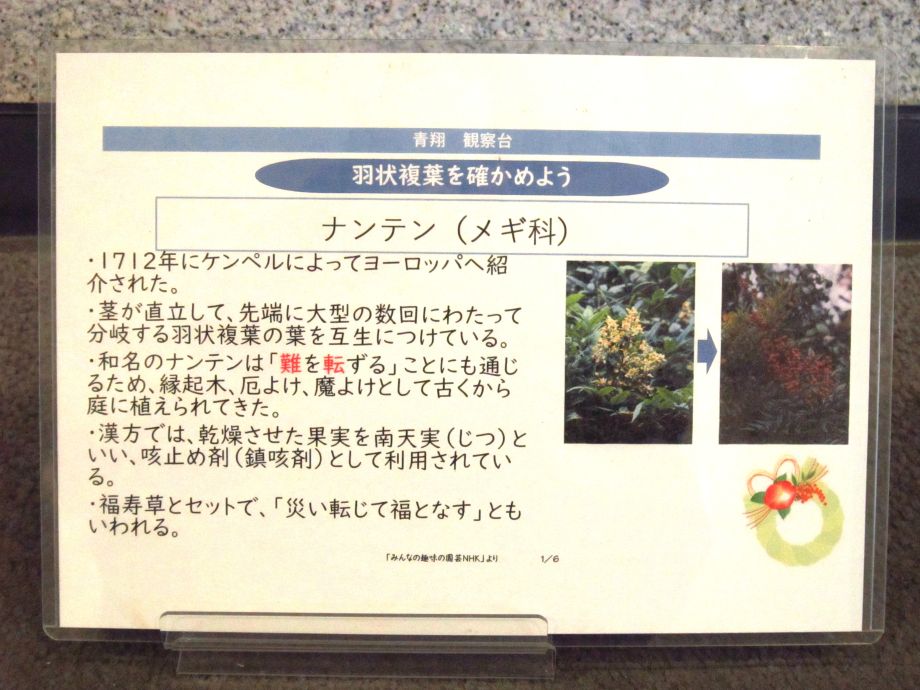

ナンテン(メギ科) 1月6日

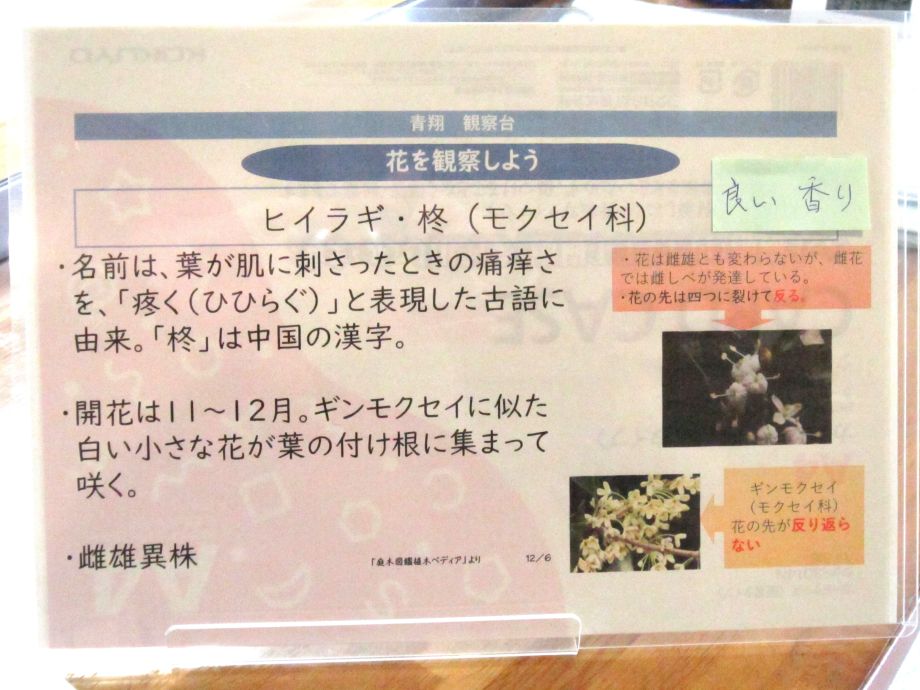

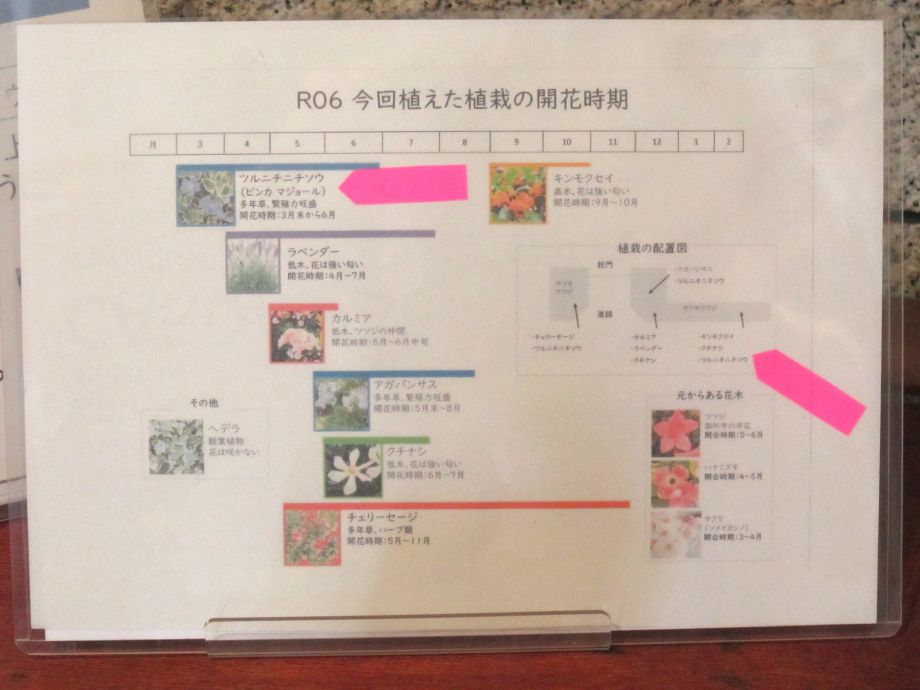

ヒイラギ・柊(モクセイ科) 12月13日

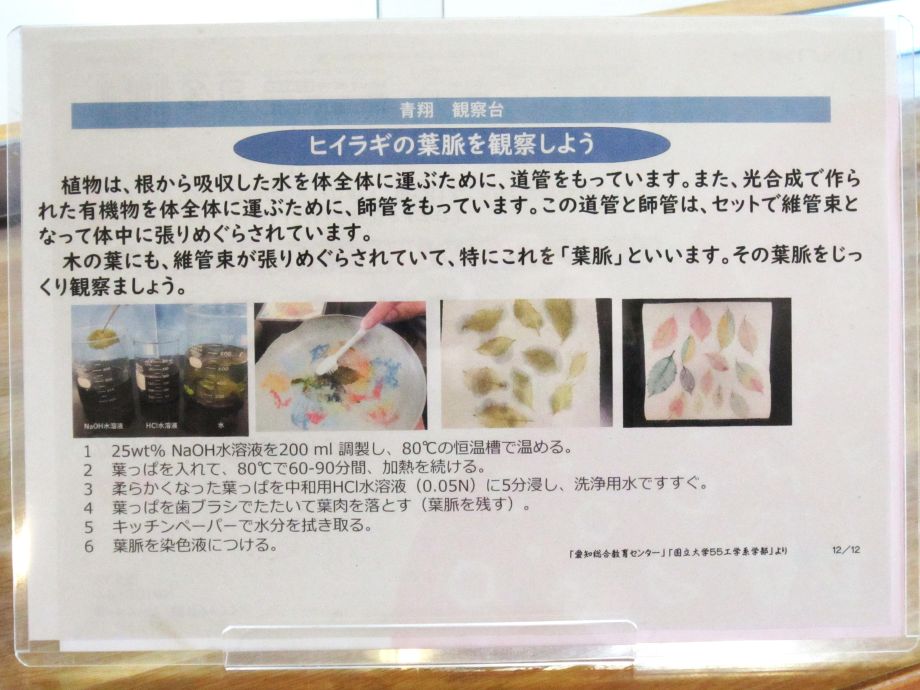

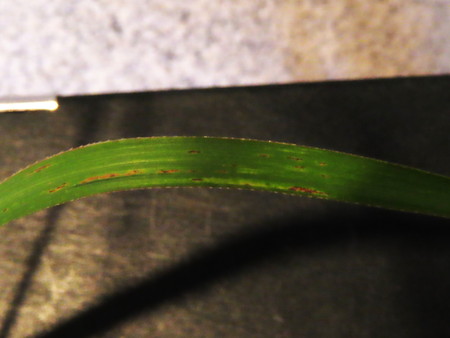

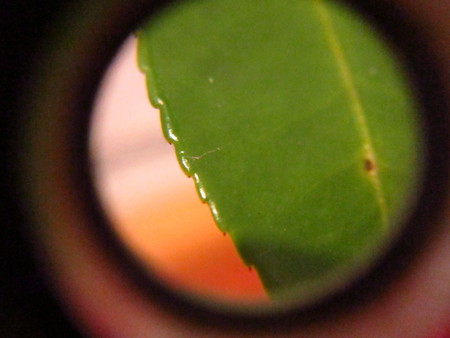

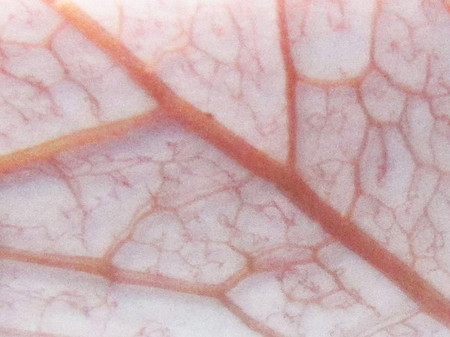

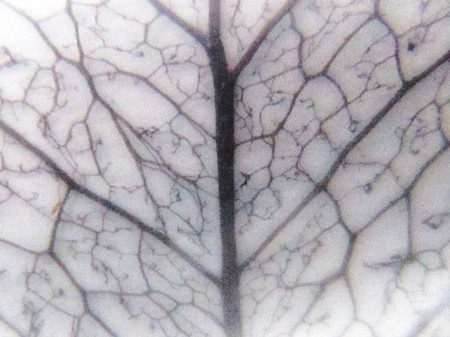

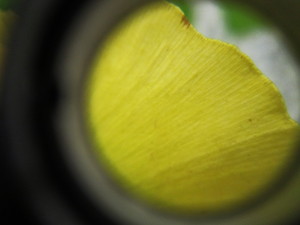

ヒイラギの葉脈 12月12日

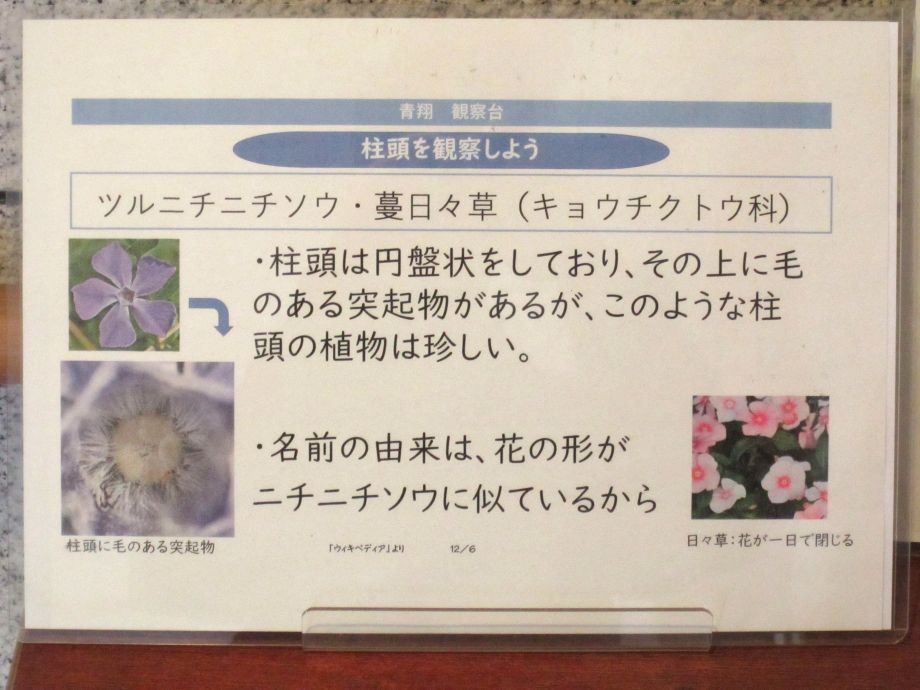

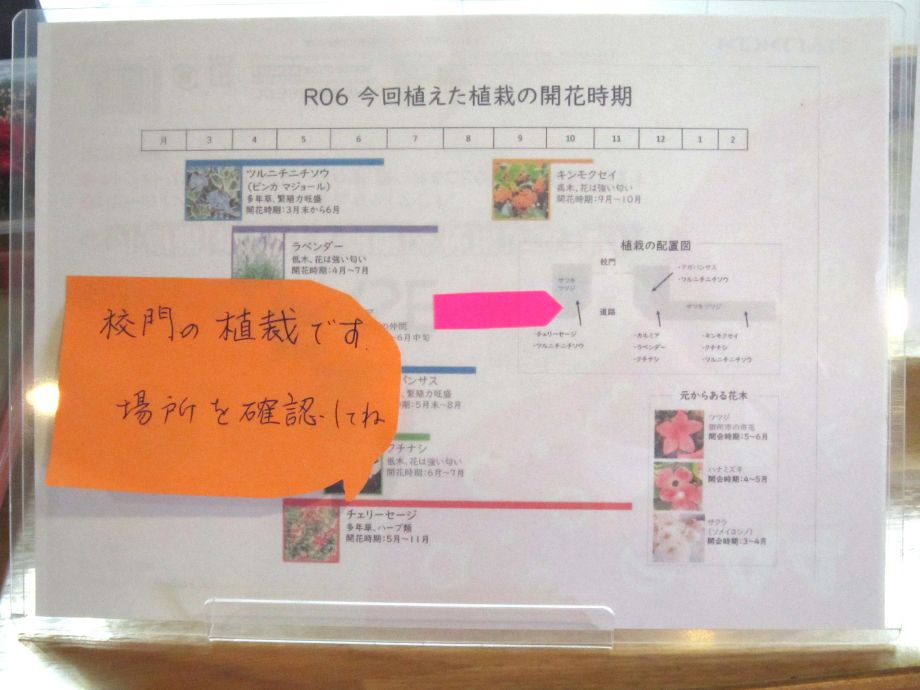

ツルニチニチソウ・蔓日々草(キョウチクトウ科) 12月6日

こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。

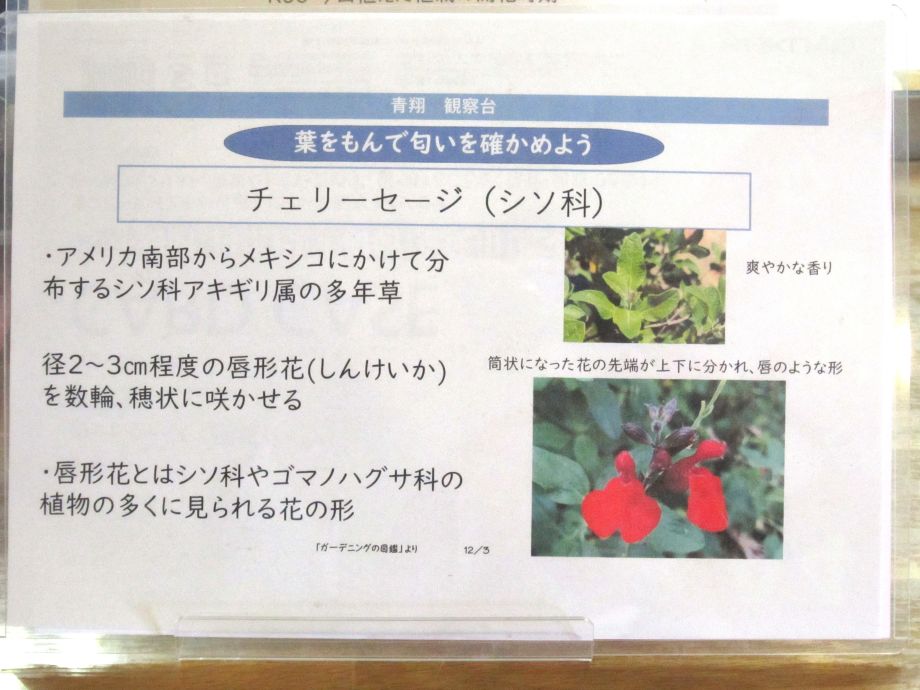

チェリーセージ(シソ科) 12月3日

こちらの植物は、校門前花壇のページでも別の写真が掲載されています。よければそちらもご覧ください。

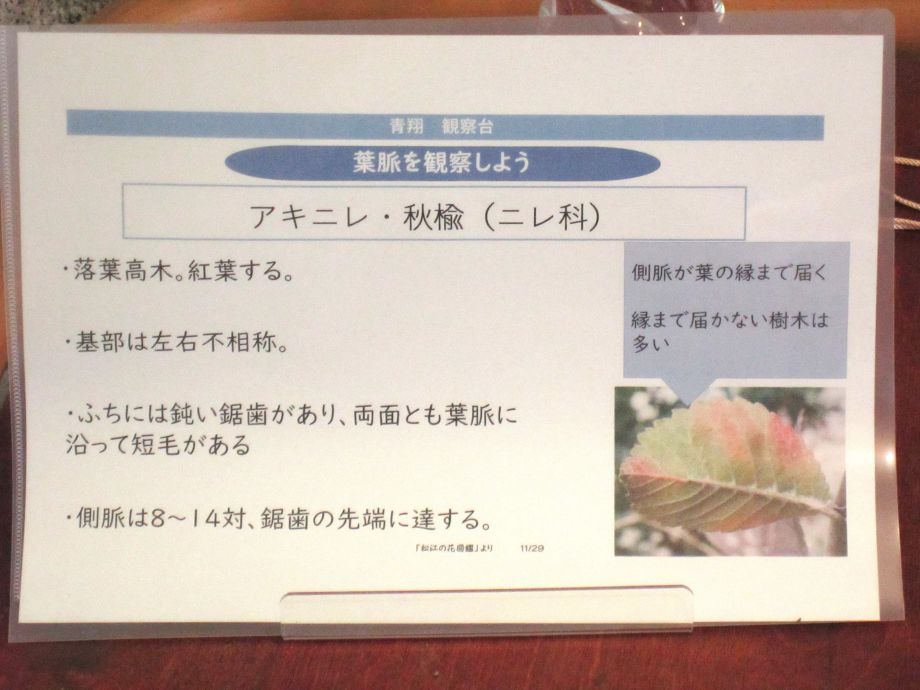

アキニレ・秋楡(ニレ科) 11月29日

ヒメツルソバ・姫蔓蕎麦(タデ科) 11月28日

リンドウ・竜胆(リンドウ科) 11月25日

・校長先生が昇降口に以前展示されていたリンドウ(9月14日)の解説の中に

「小さい頃、秋になるとあぜ道にたくさん咲いていました。」と

書いてあったのを見た当校の中学生が

登下校の道で見つけてきてくれました。

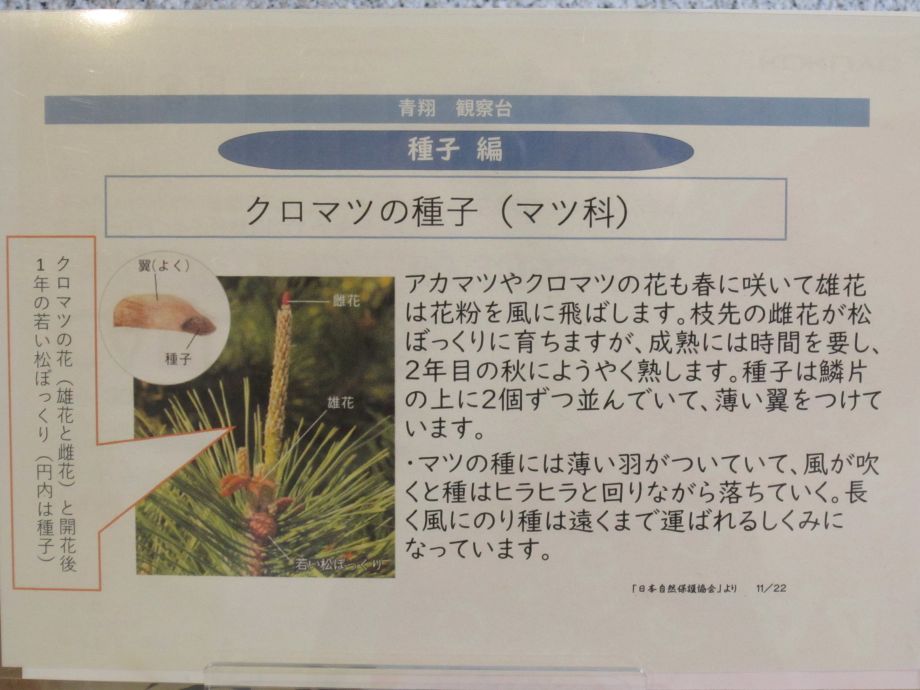

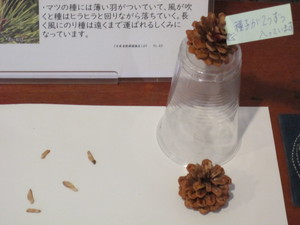

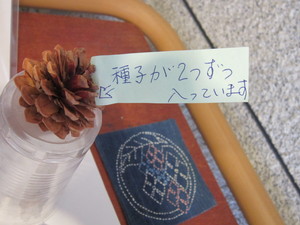

クロマツの種子(マツ科) 11月22日

ハイビスカス(アオイ科) 11月20日

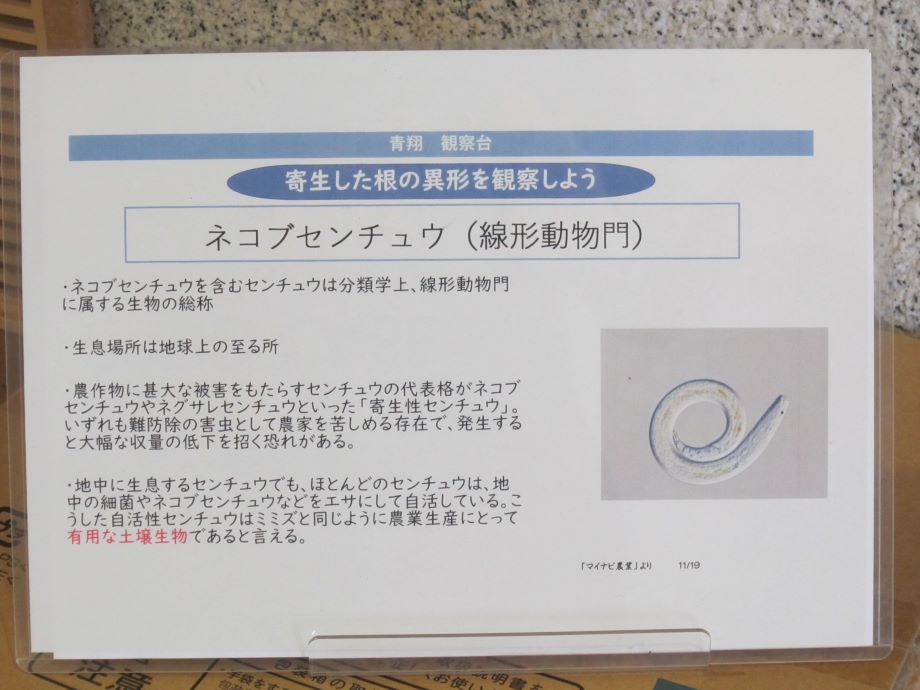

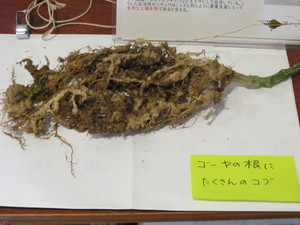

ネコブセンチュウ(線形動物門) 11月19日

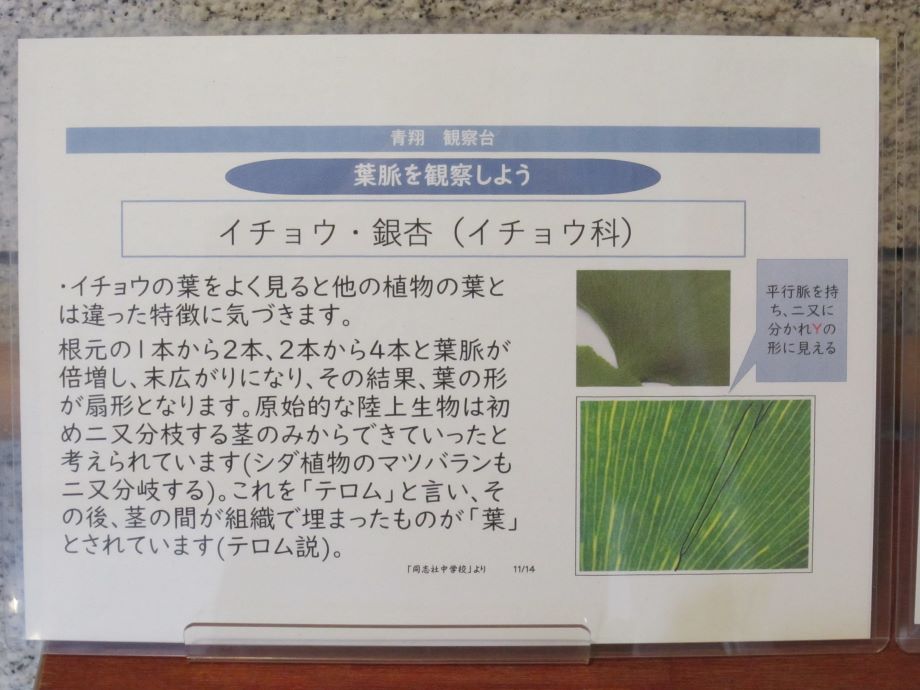

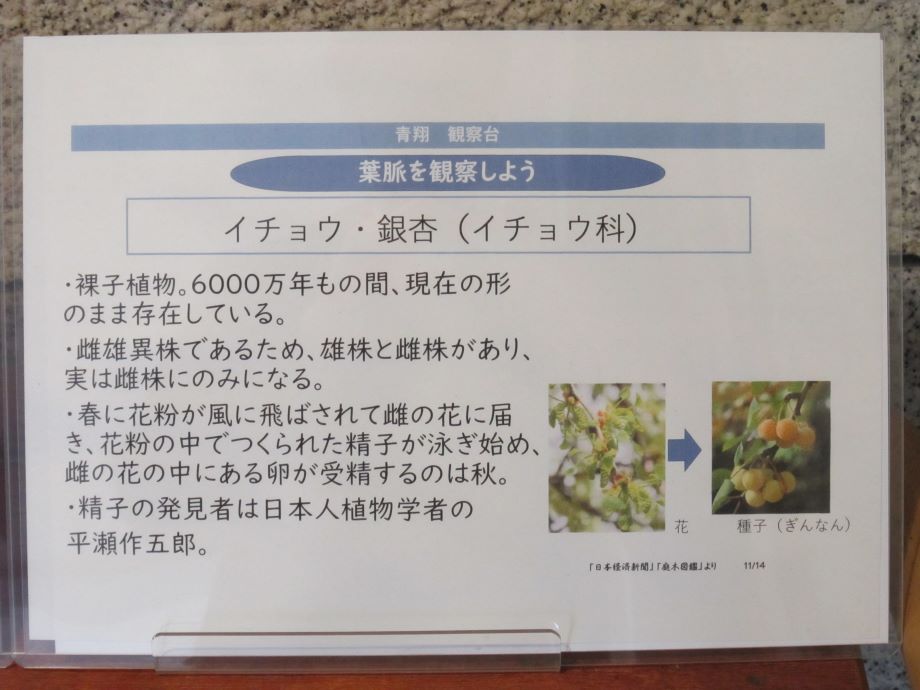

イチョウ・銀杏(イチョウ科) 11月14日

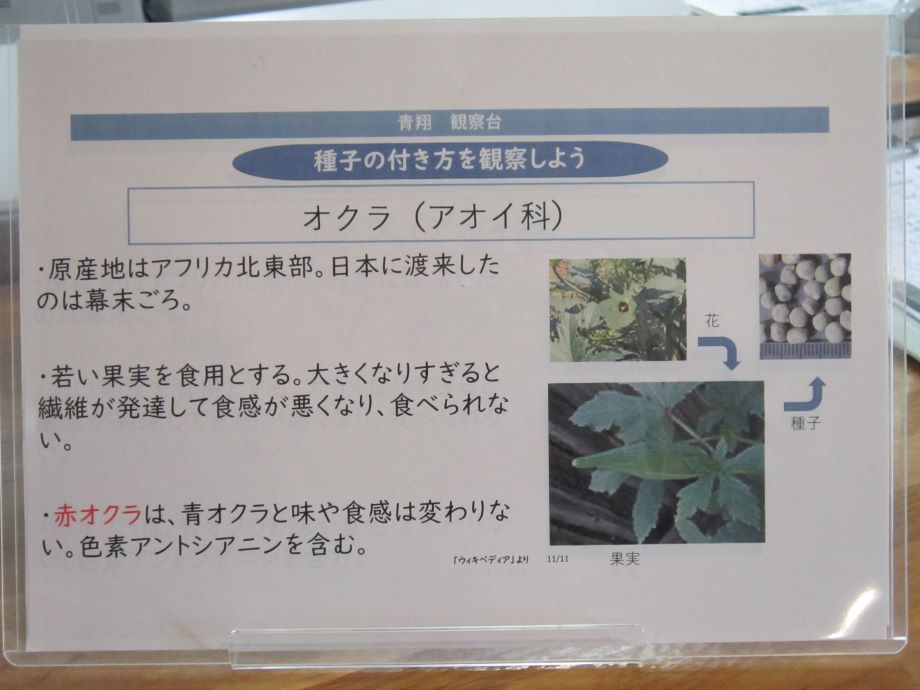

オクラ(アオイ科) 11月11日

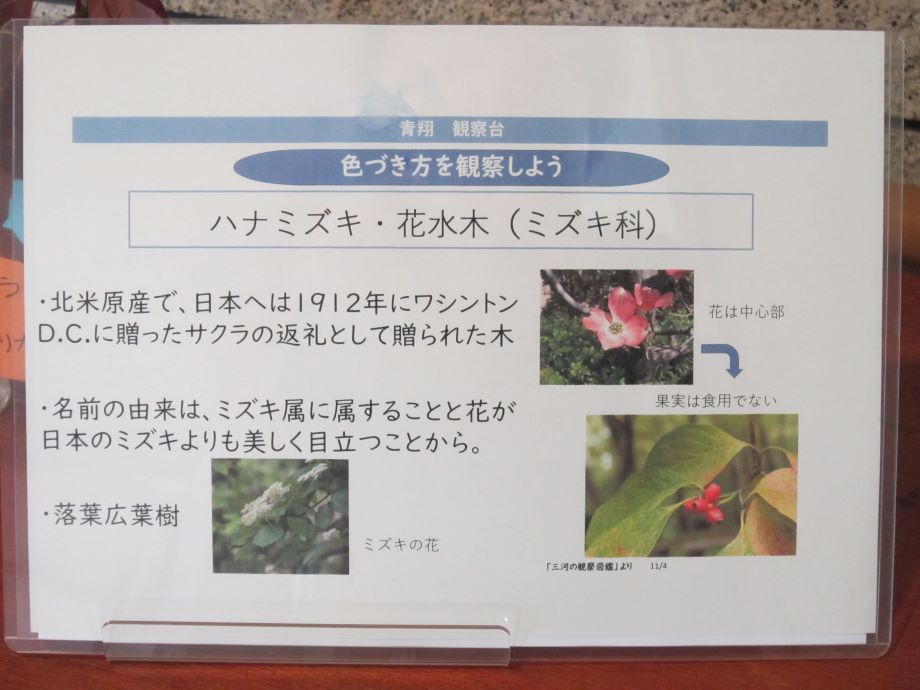

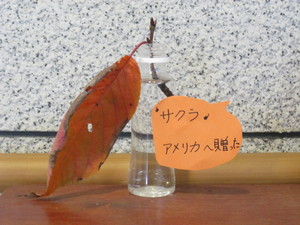

ハナミズキ・花水木(ミズキ科) 11月6日

・ハナミズキ

・サクラ

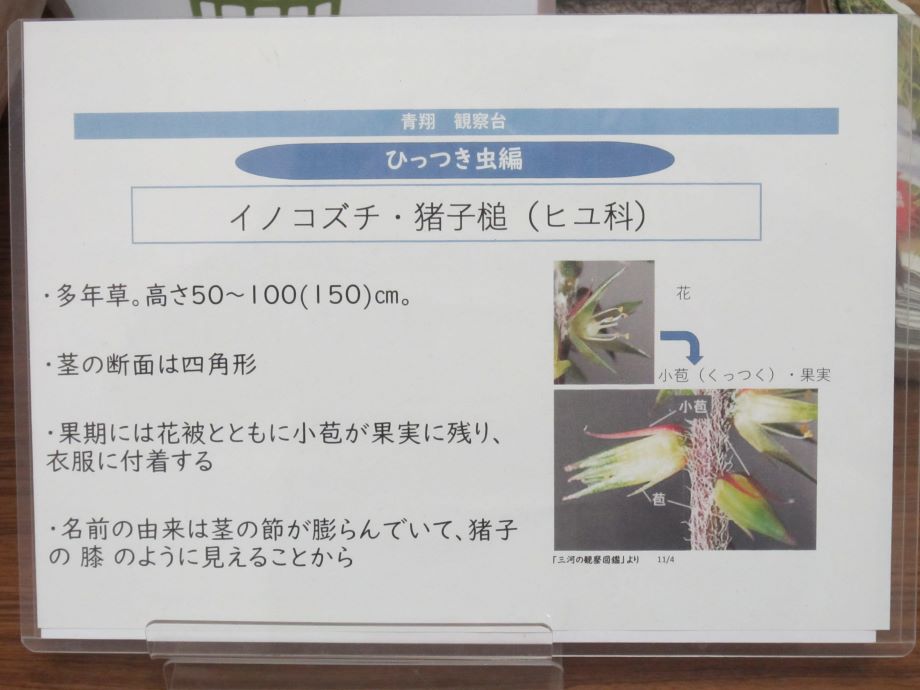

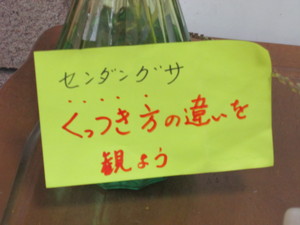

くっつきむし・イノコズチ 11月1日(ポップ等更新しました)

アンスリウム・アンドレアナム(サトイモ科) 10月30日

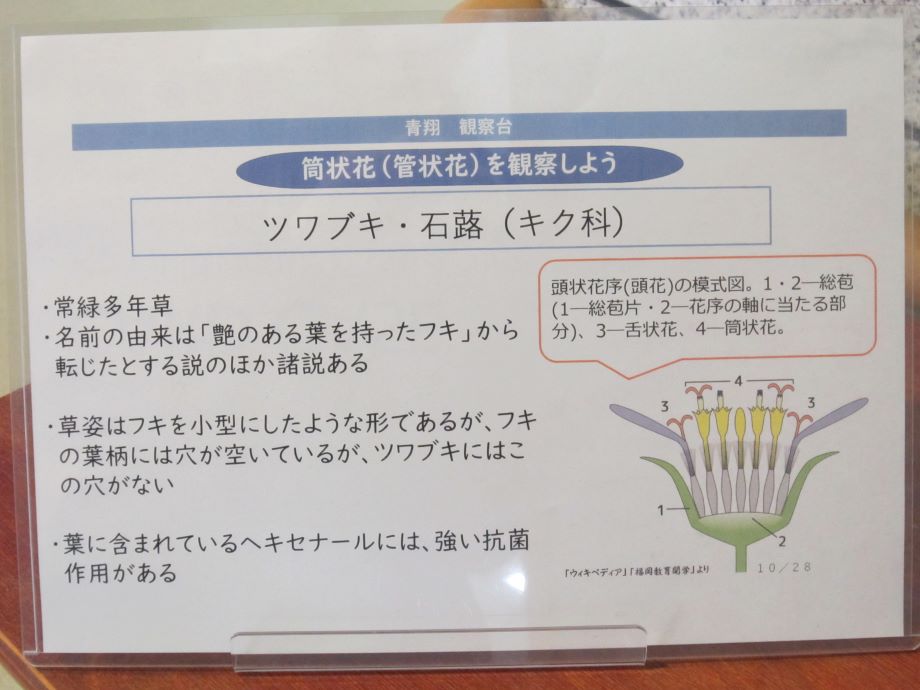

ツワブキ・石蕗(キク科) 10月28日

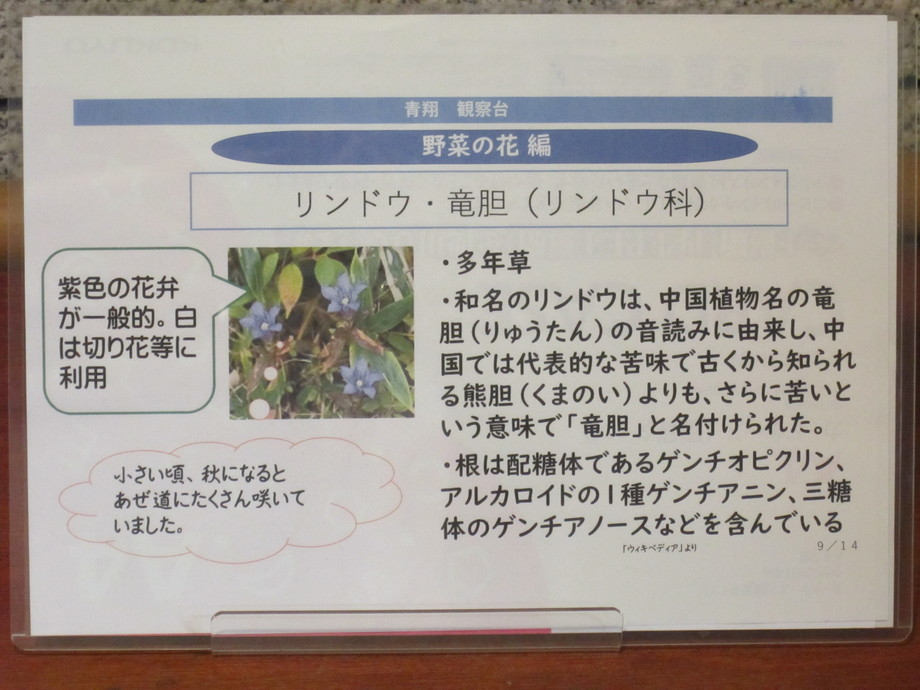

リンドウ・竜胆(リンドウ科) 10月24日

・9月14日にも展示がありましたが、今回のリンドウは開花直前です。

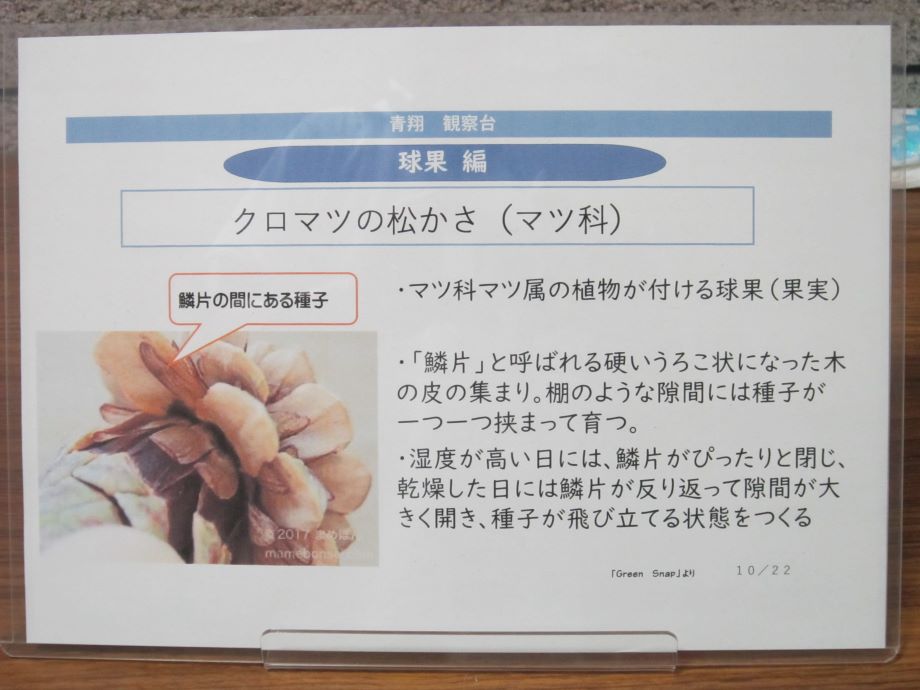

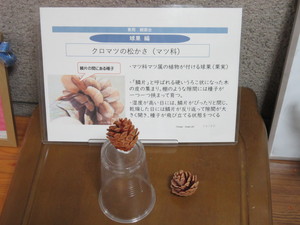

クロマツの松かさ(マツ科) 10月22日

・下の写真の松かさは、向かって右側にある方が霧吹きで水をかけて約2時間後のものです。

ススキ・芒(イネ科) 10月21日(10月24日更新)

・10月24日、花穂が咲きました。

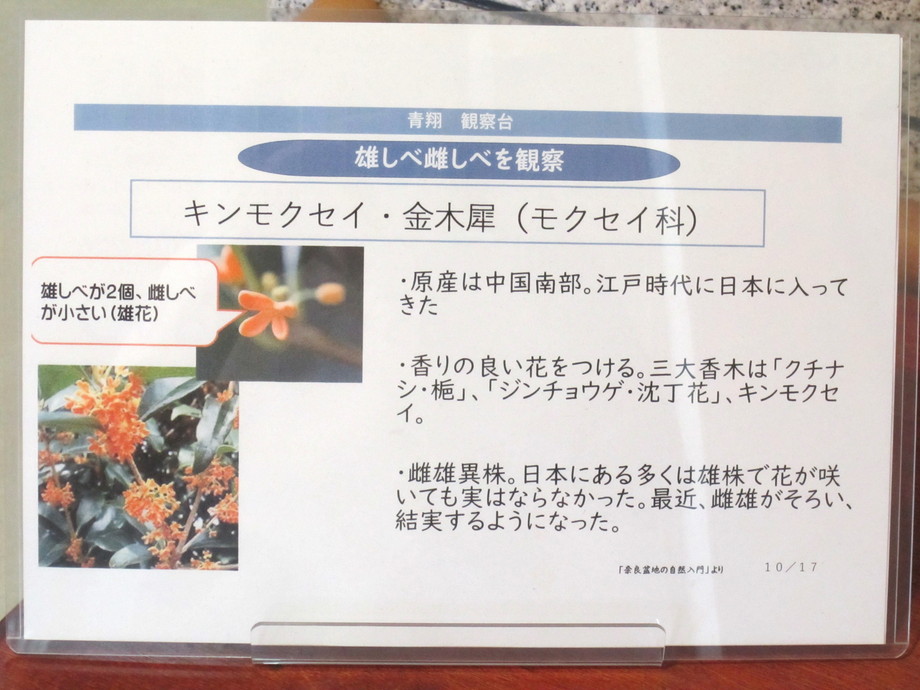

キンモクセイ・金木犀(モクセイ科) 10月17日

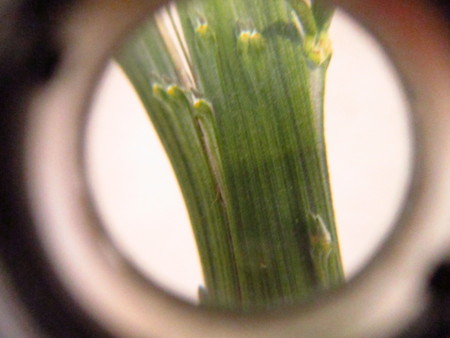

トクサ・砥草(トクサ科) 10月16日

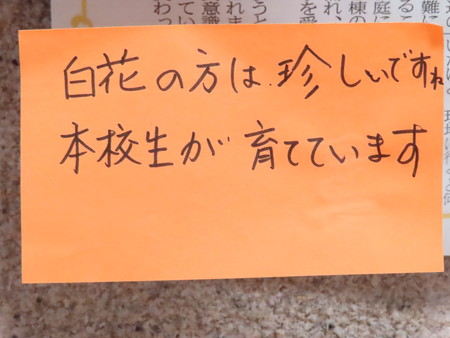

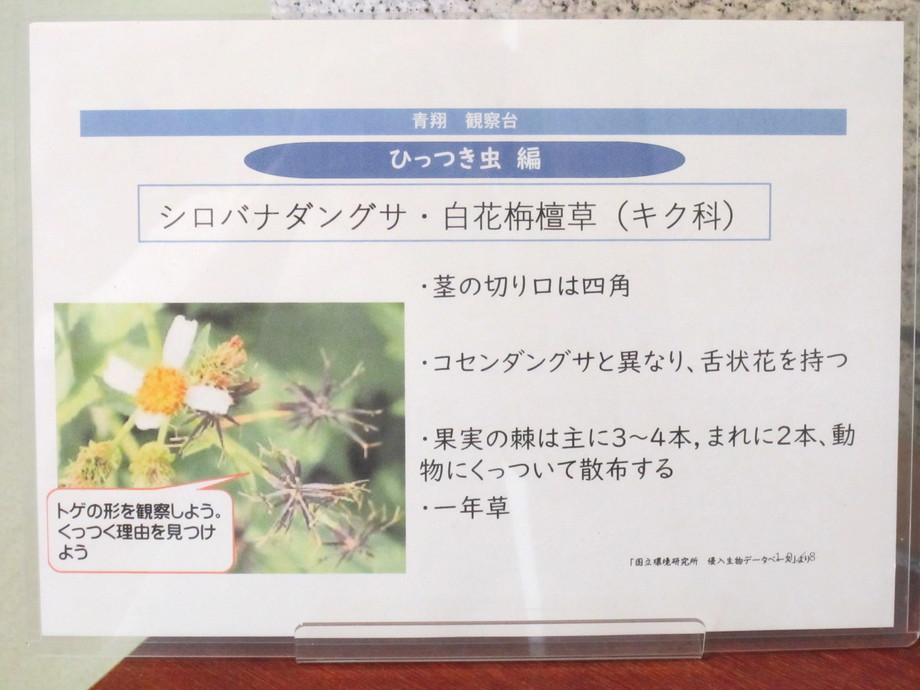

シロバナダングサ・白花栴檀草(キク科) 10月8日

ナデシコ・撫子(ナデシコ科) 10月7日

フジバカマ・藤袴(キク科) 9月30日

オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 9月30日

ミズヒキ・水引(タデ科) 9月25日

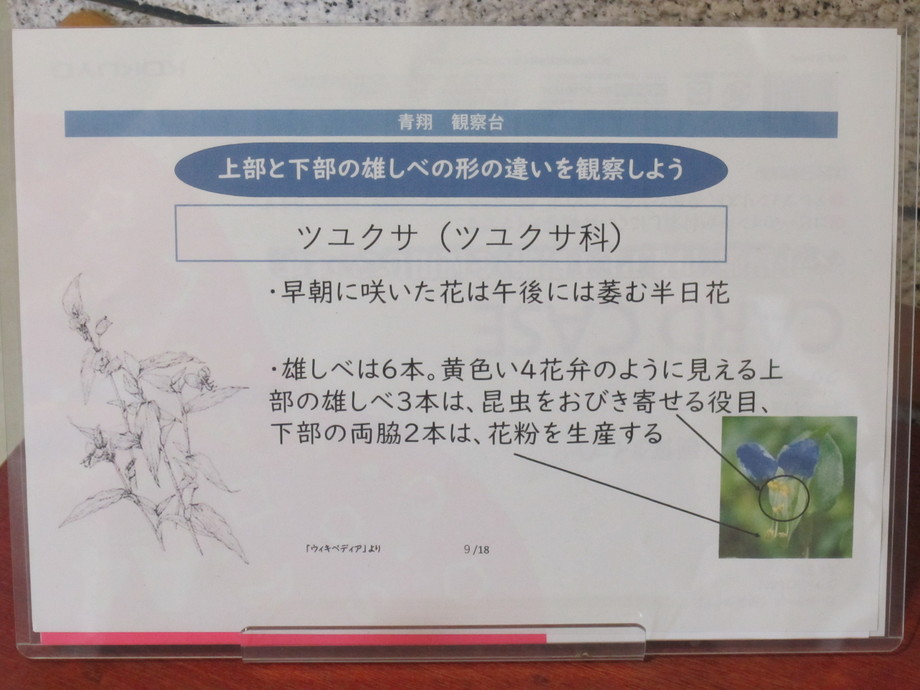

ツユクサ(ツユクサ科) 9月24日

ハギ・萩(マメ科) 9月20日

リンドウ・竜胆(リンドウ科) 9月14日

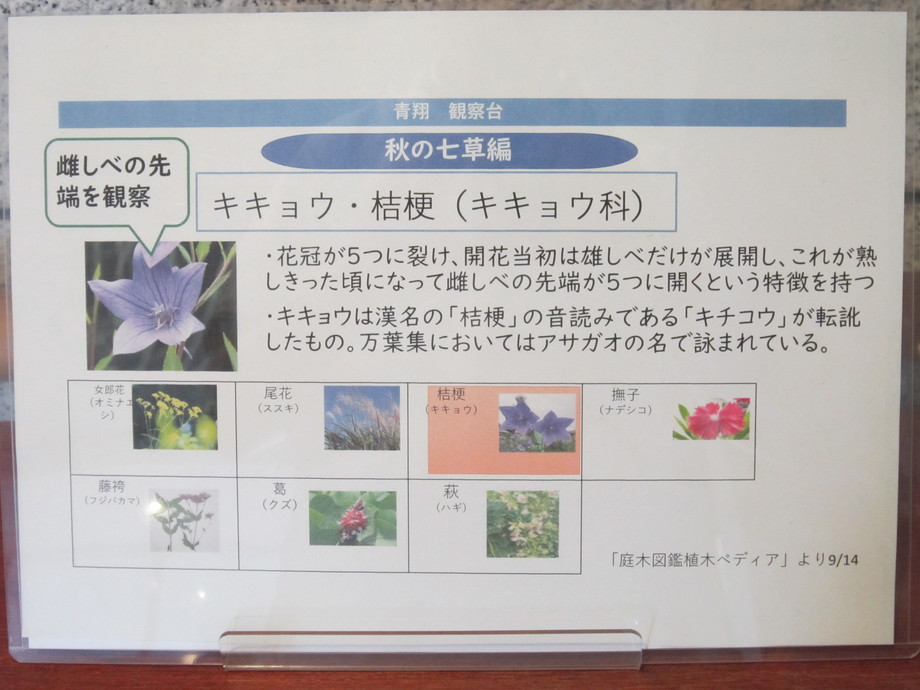

キキョウ・桔梗(キキョウ科) 9月14日

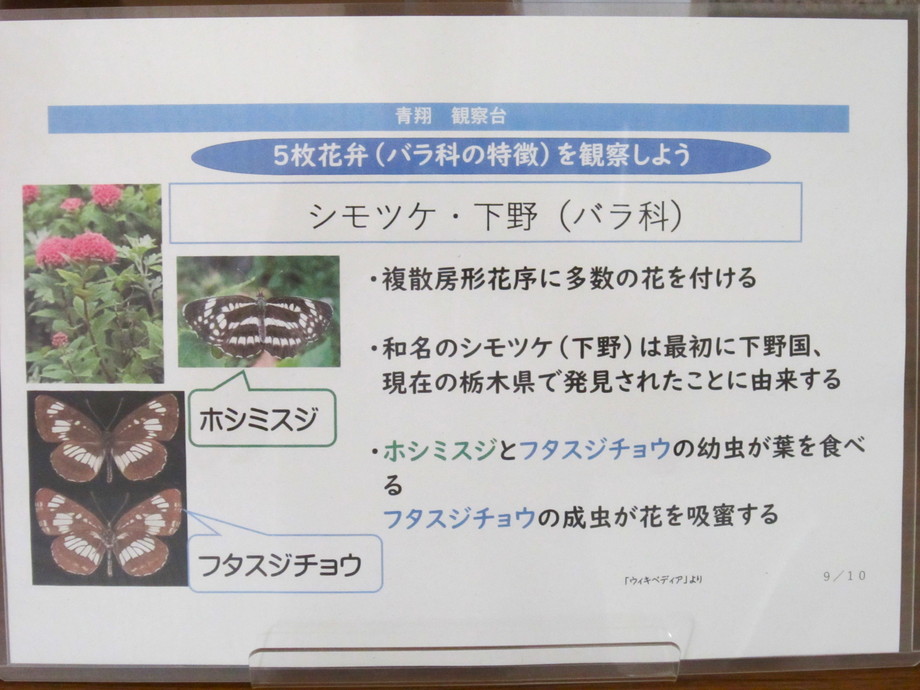

シモツケ・下野(バラ科) 9月12日

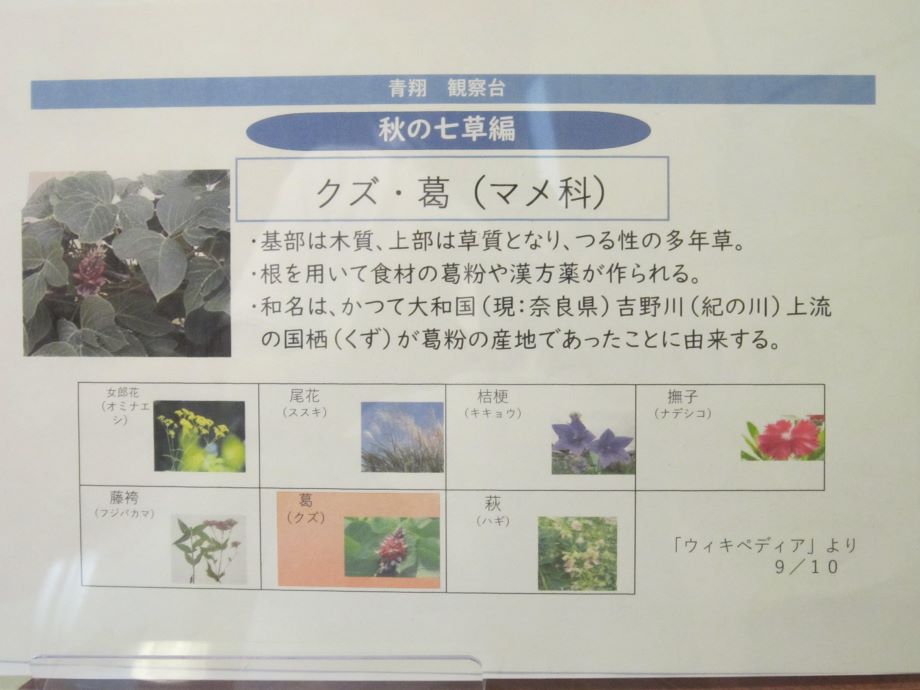

クズ・葛(マメ科) 9月10日

サルスベリ(ミソハギ科) 9月10日

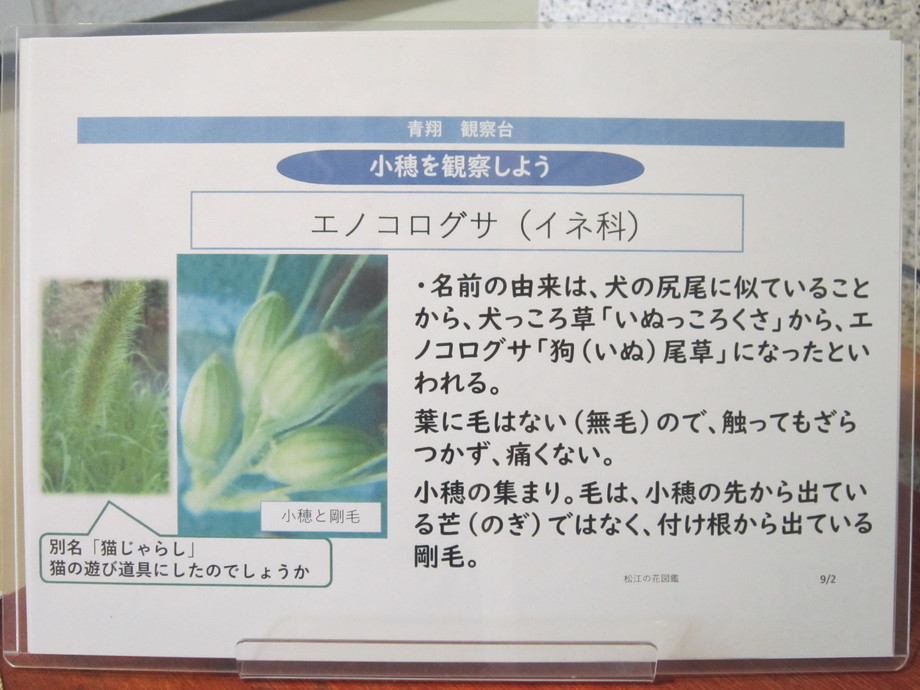

エノコログサ(イネ科) 9月6日

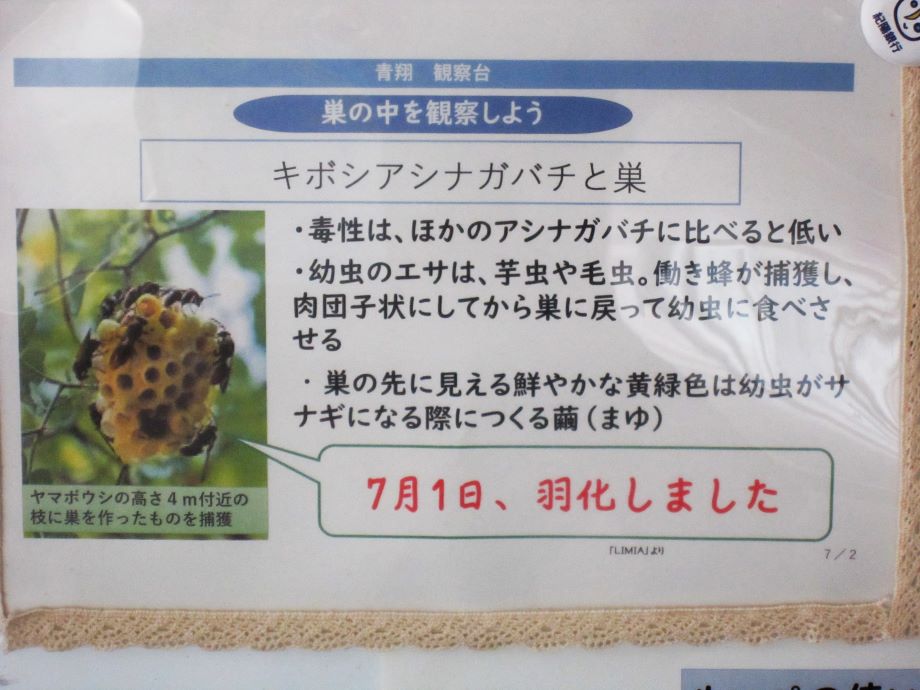

キボシアシナガバチと巣 7月3日

索引

日付順

2025年度

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

2024年度

3月

2月

1月

12月

11月

10月

9月

7月

五十音順

ア行

アンスリウム・アンドレアナム(サトイモ科) 2024年10月30日

ウラジロチチコグサ・裏白父子草(キク科) 2025年6月7日

オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 2025年6月20日

オオタニワタリ・大谷渡(チャセンシダ科) 2024年9月30日

カ行

サ行

シロバナセンダングサ・白花栴檀草(キク科) 2024年10月8日

セッカエニシダ・石化エニシダ(マメ科) 2025年2月18日

ソシンロウバイ・素心蝋梅(ロウバイ科) 2025年1月17日

タ行

タンチョウアリウム・丹頂アリウム(ヒガンバナ科) 2025年6月30日

ツルニチニチソウ・蔓日々草(キョウチクトウ科) 2024年12月6日

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行